2025年5月8日、東京都立川市の市立第三小学校で発生した侵入・暴行事件は、教育現場の安全性を揺るがす事態として、日本社会に大きな衝撃を与えました。授業中の教室に男2人組が乱入し、教職員に対して暴行を加えるという前代未聞の事件は、多くの人々に深い不安感を抱かせています。事件発生直後から、建造物侵入と暴行の容疑で現行犯逮捕(その後、傷害容疑等に切り替え送検)された男2人、そして事件の発端に関与したとされる児童の母親に関して、氏名や国籍といった個人情報への関心が高まっています。しかし、2025年5月10日現在、これらの詳細な情報は依然として公表されていません。一体なぜなのでしょうか。

本記事では、この立川市立第三小学校で起きた衝撃的な事件において、逮捕された男たちや関係するとされる児童の母親の氏名、国籍といった具体的な個人情報が、なぜ特定・報道されるに至っていないのか、その背景にある複数の理由を深く掘り下げ、最新情報も交えながら徹底的に解説いたします。考えられる主な要因は以下の通りです。

- 児童保護の最優先:事件に関わる全ての子どもたちへの精神的影響や二次被害を最小限に食い止めるため。

- 進行中の捜査への最大限の配慮:事件の全容解明、特に動機や共犯関係の捜査を妨げないため。

- 日本の報道における法的・倫理的慣行の遵守:被疑者の人権擁護とプライバシー保護の観点から。

- 国籍情報の取り扱いに関する極めて慎重な姿勢:不確かな情報による偏見や差別の助長を回避するため。

これらの要素が複雑に絡み合い、結果として情報公開が抑制されている現状について、より詳細に分析していきましょう。

1. 立川市立第三小学校 侵入事件で犯人や母親の国籍・名前が特定されない不可解な理由とは?

立川市立第三小学校で発生した侵入事件は、学校の安全神話が根底から覆されたとも言える深刻な事態であり、社会全体に大きな衝撃と動揺をもたらしました。多くの国民が、逮捕された男2人組、そして事件の引き金になったと見られる児童の母親について、その人物像や事件に至る背景、とりわけ氏名や国籍といった具体的な個人情報を知りたいと強く願っています。

しかしながら、これらの詳細な情報は2025年5月10日現在、警察当局からも主要メディアからもほとんど明らかにされていません。この情報非公開の状況は、日本の法制度や報道機関が持つ倫理観、そして何よりも優先されるべき児童保護という極めて重大な原則が深く関与している結果です。不確かな憶測やデマがインターネット上などで拡散する前に、なぜ彼らのプライベートな情報がこれほどまでに慎重に取り扱われているのか、その理由を多角的に検証し、理解を深めることが非常に重要となります。

1-1. 犯罪報道における被疑者の氏名・国籍非公開の一般的な背景と今回の事件での適用

まず前提として、日本における犯罪事件の報道では、被疑者の氏名や国籍といった個人情報が、必ずしも全てのケースで公表されるわけではありません。特に、逮捕直後の初期捜査段階や、本格的な捜査が継続している状況においては、情報の取り扱いに極めて慎重な判断がなされるのが通例です。これには、複数の法的な原則や、報道機関が自主的に定めている倫理規定などが影響を及ぼしています。

事件の重大性や社会的な関心の度合い、公共の利益に資するかどうか、そして被疑者個人の人権やプライバシーをどの程度保護すべきかといった要素が、総合的に比較検討され、情報公開の範囲や程度が決定されます。今回の立川市の事件のように、学校という子どもたちの教育と生活の場で発生し、児童たちが間接的にではあれ関与しているケースでは、通常以上に慎重な対応が取られる傾向が顕著であると言えるでしょう。警視庁が男2人の名前を公表しない理由として、「関係する児童の特定につながる恐れがある」と説明している点は、この典型例です。

1-1-1. 刑事手続きの大原則「推定無罪」とプライバシー保護の絶対的な重要性

日本の刑事司法制度における根幹をなす大原則の一つに、「推定無罪の原則」が存在します。これは、刑事裁判において有罪判決が法的に確定するまでは、いかなる人物も犯罪者として扱われるべきではない、という極めて重要な考え方です。被疑者として逮捕された段階では、あくまで「犯罪の嫌疑がある」という状態に過ぎず、有罪が確定したわけでは断じてありません。

この「推定無罪の原則」に基づき、捜査段階で氏名などの個人情報を公にすることは、その人物があたかも社会的に「犯人」であるかのような強い印象を一般に与えてしまい、回復が著しく困難な社会的ダメージや不利益(いわゆる社会的制裁)を及ぼす危険性を孕んでいます。そのため、特に本格的な捜査が進行中である段階や起訴前の情報公開は極めて慎重に行われ、被疑者のプライバシー保護が最大限に重視されるのです。

一度でも実名で報道されてしまうと、たとえその後に不起訴処分となったり、裁判で無罪が確定したりしたとしても、その報道された情報自体がインターネット上などに半永久的に残り続け、本人の社会復帰を著しく妨げ、人生に深刻な影響を与え続けるケースも少なくありません。こうした取り返しのつかない事態を未然に防ぐため、報道機関も自主的な報道基準を設け、氏名公表の是非について個別の事案ごとに慎重な判断を下しています。

1-1-2. 進行中の捜査への影響と必要不可欠な情報統制

被疑者の氏名や事件に関する詳細な情報が公になってしまうと、現在進行中の捜査活動への深刻な影響が生じる可能性も十分に考慮されなければなりません。例えば、事件に他の共犯者が関与している場合に、その人物たちが報道を知って逃亡を図ったり、証拠を隠滅したりする恐れが高まります。また、事件関係者が口裏を合わせるなどして、真相解明を困難にする事態を招きかねません。

さらに、事件に関する情報が断片的かつセンセーショナルに報道されることで、まだ警察の事情聴取を受けていない重要な証人や参考人の記憶が、報道内容によって無意識のうちに汚染されたり、予断を抱かせたりするリスクも考えられます。警察や検察といった捜査当局は、公正かつ客観的な証拠収集と、それに基づく厳密な事実認定を最優先事項とするため、捜査の初期段階においては、ある程度の情報統制を行うことが一般的です。2025年5月9日には、逮捕された男2人が送検され、警視庁は容疑を傷害や建造物侵入などに切り替えて捜査を継続しています。

今回の立川市の事件においても、逮捕された男2人の供述内容に一部食い違いが見られる(一人は容疑を一部否認)と報じられており、事件の具体的な動機や正確な発生経緯、さらには児童の母親がどの程度事件に関与していたのかなど、解明すべき重要な点は依然として多く残されています。このような複雑な状況下では、捜査機関が情報の公開範囲を限定的にするのは、捜査を適正に進める上で当然の措置であると言えるでしょう。

2. 立川市小学校侵入事件の真相:犯人の動機は母親の怒りか?児童間トラブルと今後の捜査の行方

2025年5月8日に発生した立川市立第三小学校への男2人組による侵入・暴行事件は、その衝撃的な内容から多くの人々の注目を集めています。報道によれば、事件の背景には児童の母親が学校側に訴えていた「児童間のトラブル」が存在するとされています。このトラブルが、なぜ外部の人間を巻き込んだ暴力事件へと発展したのか、その動機や経緯の解明が急がれています。母親の怒りが犯行の直接的な引き金となったのでしょうか。このセクションでは、事件の核心に迫る動機や、今後の捜査で焦点となるであろう点について考察します。

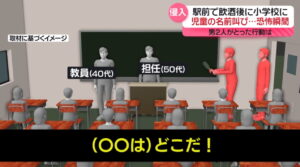

最新情報によると、事件当日、児童の母親は他の児童とのトラブルをめぐり学校側と面談を行いました。しかし、その面談で母親が期待したような対応や回答が得られなかった可能性が指摘されています。その直後、母親は知人の男2人に連絡を取り、男らはタクシーで学校に駆けつけ、正門脇の通用口から校内に侵入したと報じられています。男らは酒瓶を所持しており、犯行時も酔っていたとみられるという情報もあり、衝動的な犯行であった可能性も示唆されます。この一連の経緯は、母親の強い不満や怒りが、知人らを動かす原動力となった可能性を物語っています。

「児童間のトラブル」の具体的な内容や、学校側がどのような対応を取っていたのか、そして母親がなぜ学校の対応に納得できず、このような強硬な手段を選んだのかという点は、事件の動機を理解する上で最も重要なポイントとなります。今後の警察の捜査では、これらの点について、母親本人からの事情聴取や、学校関係者、そして逮捕された男2人の供述などを通じて、慎重な事実確認が進められることになるでしょう。教職員5人が負傷し、幸いにも児童に怪我はなかったものの、全国の学校で危機管理体制の見直しが議論されるなど、事件の波紋は広がっています。

3. 今回の立川市小学校侵入事件特有の要因:なぜ情報はこれほどまでに伏せられているのか

一般的な被疑者情報の取り扱いの原則に加えて、今回の立川市立第三小学校侵入事件では、さらに特殊な要因が複雑に絡み合い、関連情報が厳格に伏せられていると考えられます。その中でも最も大きな影響力を持っているのは、やはり事件の舞台が小学校であり、子どもたちが直接的・間接的に関与しているという極めてセンシティブな点です。学校という、子どもたちの安全と学びの生活空間で発生した事件である以上、何よりも児童への心理的影響や安全確保への配慮が最優先されるのは当然のことと言えるでしょう。

また、事件の背景にあるとされている「児童間のトラブル」や、一部で囁かれる「いじめ」の可能性といった問題も、情報公開をより一層慎重にさせている重要な要因の一つです。これらの問題は極めてデリケートな性質を持ち、事実関係が捜査によって明確にされる前に、断片的な情報が錯綜し、憶測が飛び交うような事態は絶対に避けなければなりません。男2人が酒瓶を持ち、犯行時に酔っていたとの情報もあり、計画性や動機の詳細な解明が待たれます。この事件で教職員5人が負傷したという事実も、事態の深刻さを物語っています。

3-1. 何よりも優先される児童保護:関係児童の特定を避けるための徹底した情報管理

立川市立第三小学校の侵入・暴行事件において、逮捕された男たちや関与が疑われる母親の氏名、国籍といった詳細な個人情報が公表されない最大の、そして最も説得力のある理由は、児童保護という絶対的な観点です。事件に関与したとされる母親には子どもがおり、その子どもは同校に在籍する児童です。もし、母親や犯行に及んだ男たちの氏名といった個人情報が公にされてしまえば、その児童が容易に特定され、学校生活や日常生活において深刻かつ回復困難な二次被害、例えばいじめや偏見、好奇の目に晒されるといった事態に直面する可能性が極めて高くなります。

具体的に懸念されるのは、当該児童がいじめの新たな標的となったり、周囲から好奇の目や非難の目で見られたりすることで、計り知れない精神的な負担を強いられることです。また、事件を間近で目撃したり、事件の気配を感じたりした他の児童たちについても、加害者や関係者の情報が詳細に報道されることで、恐怖や不安を再体験し、心に受けた傷がさらに深まる恐れがあります。日本の少年法や児童福祉法は、未成年者の健全な育成とプライバシーの厳格な保護を基本理念としており、この精神は成人に関する事件報道であっても、子どもへの悪影響が強く予見される場合には、最大限に尊重され反映されます。

報道機関も、このような悲劇的な事態を回避するため、自主的な判断に基づき情報公開を抑制していると考えられます。実際に、一部報道では情報非公開の理由として「児童の特定につながる恐れがあるため」と明確に言及されています。学校や立川市教育委員会も、在籍する全ての児童の心のケアを最優先事項として位置づけ、個人情報が不用意に流出することによるさらなる混乱や動揺を避けるために、最大限の注意と警戒をもって対応している状況です。この徹底した配慮と情報管理こそが、本事件に関する情報公開が極めて限定的になっている核心的な理由と言えるでしょう。ある保護者からは、「警察の懸念はその通りだと思うんですよね。まだ5月で新しい学年が始まったばかり。これから1年通わないといけないなかで特定されたら通いづらくなりますから」と、この措置に理解を示す声も聞かれます。しかし一方で、「実際は同じ学年の人たちはもう(児童が誰か)分かっているのかもしれません」という指摘もあり、情報の完全な秘匿が難しい現状も示唆されています。

3-2. 事件の動機解明と真相究明に向けた捜査継続の絶対的な重要性

今回の衝撃的な事件の直接的な引き金となったのは、児童の母親が学校に対して相談を持ちかけていた「児童間のトラブル」であると複数のメディアで報じられています。一部報道では、このトラブルが「いじめ」に関する深刻な相談であった可能性も示唆されていますが、立川市教育委員会は現時点(2025年5月10日)で「トラブルの内容については現在調査中」としており、その詳細や具体的な経緯については公式に明らかにされていません。

この事件の動機解明は、警察の捜査活動における最重要課題の一つであることは間違いありません。トラブルの具体的な内容、それに対する学校側の対応の実態、そして児童の母親がなぜ、学校との話し合いではなく、外部の人間である男2人を学校に呼び寄せ、結果として暴力行為に至るという強硬かつ異例な手段を選択したのか、これらの点を一つ一つ詳細に解明する必要があります。最新情報によれば、母親は学校との面談で「思ったような回答を得られなかったからか知人の男らに連絡した」とされており、この部分の経緯が動機を理解する鍵となりそうです。もし、この捜査の初期段階で犯人とされる男たちや母親の氏名、あるいはトラブルの詳細に関する情報が公になってしまえば、関係者の証言内容に予期せぬ影響が出たり、捜査の方向性が不必要に歪められたりするリスクが生じます。

特に、いじめが事件の背景に関連している場合、その事実認定は極めて慎重かつ客観的に行われるべきです。被害を訴える側の認識と、そうではないとする側の認識が大きく食い違うことも少なくなく、一方的な情報だけでは真相を見誤る可能性があります。捜査当局は、客観的な証拠に基づいて慎重に事実を一つ一つ積み重ねていく必要があり、その捜査過程で未確認情報が錯綜し、社会的な混乱を招くような事態は絶対に避けなければなりません。そのため、真相究明に向けた捜査が継続している間は、事件の核心部分に触れる可能性のある情報の公開は、極めて限定的にならざるを得ないのです。

3-3. 母親の事件における役割と共犯関係の捜査への重大な影響

立川市の小学校侵入事件では、被害児童の母親が、学校側との面談を終えた後に、知人の男2人を学校敷地内に呼び寄せたとされています。この母親が事件において果たした具体的な役割や、逮捕された男2人との正確な関係性、そしてどの程度まで暴力行為の発生を予期し、あるいは容認していたのかという点は、事件の全容を正確に理解する上で極めて重要な捜査事項となります。法的な観点からは、母親が教唆犯(犯罪を行うようにそそのかす行為)や共謀共同正犯(複数人が計画段階から一体となって犯罪を実行する行為)といった形で、刑事責任を問われる可能性も十分に視野に入れた捜査が慎重に行われていると考えられます。

このような共犯関係の有無やその実態に関する捜査は、個々の関係者の具体的な役割分担や、犯行に至るまでの意思連絡の状況などを詳細に解明する必要があり、多くの時間と労力を要することが一般的で、非常に複雑な様相を呈することが少なくありません。逮捕された男2人の供述内容の分析だけでなく、母親自身からの詳細な事情聴取、さらには関係者間の通信記録(携帯電話の通話履歴やメッセージのやり取りなど)の解析といった、多角的な捜査アプローチが必要不可欠となります。この複雑な捜査が現在も進行中である間は、母親の氏名やその他の詳細な個人情報を公開することは、証拠隠滅行為を誘発したり、関係者間での口裏合わせを助長したりするリスクがあり、捜査活動全体に重大な支障をきたす可能性が否定できません。

また、母親自身も既に捜査対象となっている可能性が濃厚であるため、そのプライバシー権や、弁護士の助けを借りて自己に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権や弁護人選任権などの防御権)への配慮も当然ながら必要となります。捜査当局は、全ての事実関係が明らかになり、それぞれの関係者の法的な評価がほぼ定まるまでは、関連情報の公開を厳しく控えるのが一般的な対応です。したがって、母親の事件への関与の度合いや、具体的な法的な責任が明確になるまでは、氏名などの個人情報が伏せられるのは、適正な捜査を遂行する上の観点からも妥当かつ必要な措置であると言えるでしょう。

4. 国籍に関する情報が特に伏せられる理由と事件への社会的影響への懸念

立川市立第三小学校への侵入事件では、逮捕された男2人や事件に関与したとされる母親の氏名だけでなく、彼らの国籍についても、2025年5月10日現在、一切公表されていません。この国籍情報の非公開という対応は、日本の犯罪報道における一般的な傾向と、今回の事件が持つ特有の社会的な影響への深い配慮が背景にあると考えられます。特にインターネット上では、事件発生直後から国籍に関する様々な根拠のない憶測が飛び交っており、公式情報が伏せられていることが、かえってこれらの憶測を助長してしまっている側面も見受けられます。しかし、それでもなお公表に踏み切らないのには、相応の重大な理由が存在するのです。

4-1. 事件の本質と国籍情報の直接的な関連性の薄さという現実

犯罪報道において、被疑者の国籍を公表するか否かを判断する上での重要な基準の一つに、その国籍情報が事件の本質とどの程度深く関連しているかという点があります。例えば、国際的な規模の組織犯罪や、不法滞在・不法就労に関連する事件、あるいは外交問題に発展しうるような特殊なケースなど、国籍が事件の背景や全体像の理解に不可欠な要素となる場合には、公表されることもあります。

しかしながら、今回の立川市の事件は、現在までに報道されている範囲では、あくまで「児童間のトラブル」を発端とした、保護者と学校側との間の認識の齟齬や対立がエスカレートし、暴力行為へと発展したものと見られています。このような人間関係のトラブルや、それに伴って発生する暴力的な事案において、関与した人物の国籍が、事件の発生メカニズムや経緯、あるいは犯行の動機と直接的に結びつくことは通常考えにくいと言えます。仮に、逮捕された男たちや母親が外国籍であったとしても、その事実自体が、この事件の本質的な理解に特に資するとは考えられません。むしろ、国籍という個人の属性に不必要に注目が集まることで、事件の核心である「なぜこのような悲劇的な事態に至ってしまったのか」「学校の安全管理体制はどうあるべきだったのか」といった、より本質的で建設的な議論から社会の関心が逸れてしまう可能性すらあります。そのため、事件の本質との関連性が薄いと捜査当局や報道機関が判断した場合、国籍情報は公表されないことが多いのです。

4-2. 外国人ヘイトクライムや不当な差別の助長を未然に防ぐ報道倫理の徹底

もし、逮捕された男たちや事件に関与した母親が外国籍であった事実が判明し、その国籍情報が公表された場合、それは特定の国籍を持つ人々に対する不当な偏見や差別感情、いわゆる外国人ヘイトを助長してしまう極めて深刻なリスクを伴います。特に、学校という子どもたちが日常的に集い学ぶ神聖な場所で起きた衝撃的な事件であるため、社会的な不安や怒りの感情が、特定の外国人コミュニティ全体に対して無分別に向けられてしまう危険性は決して無視できません。

日本の主要な報道機関は、公益社団法人日本新聞協会が定める「新聞倫理綱領」などを基本的な行動規範とし、人種や民族、出身国籍、信条などに基づくあらゆる差別を助長するような報道を行わないよう、厳格な自主的な配慮と規律を実践しています。事件の直接的な原因や背景とは無関係な国籍情報をことさらに報道することで、特定の集団に対する誤ったステレオタイプやネガティブなイメージを社会に植え付けたり、社会内部の無用な分断や対立を招いたりすることを未然に防ぐのは、責任ある報道機関が果たすべき重要な社会的役割の一つです。このような高い報道倫理の意識に基づき、今回の事件においても国籍情報が慎重に伏せられている可能性は極めて高いと考えられます。

過去を振り返っても、外国人による何らかの犯罪が報じられた際に、その国籍情報が必要以上に強調されることで、その国籍を持つ人々全体に対する社会的な風当たりが不当に強まったり、ヘイトスピーチや差別的言動が誘発されたりするといった事例が残念ながら存在しました。こうした過去の事例から得られた教訓を踏まえ、現在の報道機関は、国籍情報の取り扱いに関して、以前にも増して慎重な姿勢で臨んでいると言えるでしょう。

4-3. インターネット上の無責任な憶測と公式な情報統制の難しいジレンマ

警察当局や主要メディアによる公式な情報提供が極めて限定されている一方で、インターネット上、特に匿名性の高いSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や掲示板などでは、逮捕された男たちや関与した母親の国籍に関する様々なインターネット上の無責任な憶測が、事件発生直後から現在に至るまで活発に飛び交っています。特定の国籍をあたかも事実であるかのように名指しするような真偽不明の情報や、明らかに差別的な意図を含んだ悪質な投稿なども残念ながら散見される状況です。このように、公式な情報が十分に提供されないことが、かえって人々の不安や好奇心を煽り、誤った情報や偏見に満ちた見解が際限なく拡散してしまうという現象は、「情報の真空状態」がしばしば生み出す典型的な問題点と言えます。

しかしながら、捜査当局や報道機関が、こうしたネット上の憶測やデマの流布を理由として、安易に詳細な情報を公開することは、さらなる混乱や社会的な分断を招く可能性も否定できません。一度、公式な情報として何らかの内容が発表されてしまうと、それが唯一の「事実」として独り歩きを始め、たとえ後になってその情報が誤りであったと訂正されたとしても、最初に広まった強い印象を覆すことは非常に困難を伴います。特に国籍のような極めてセンシティブな個人情報は、一度でも偏見や差別感情と強く結びついてしまうと、その負の連鎖を断ち切り、誤解を解消するためには、多大な時間と多大な社会的エネルギーを要することになります。

この情報統制のジレンマ、すなわち、情報を伏せることで無責任な憶測を呼び、一方で情報を出すことで別の深刻なリスクが生じ得るという非常に難しい状況の中で、捜査当局や報道機関は、現時点においては児童保護や社会全体の平穏、そして捜査への影響といった要素を総合的に最優先に考慮し、個人情報の詳細については非公開という判断を下していると考えられます。このような状況下で私たち市民に求められるのは、公式な発表や信頼できる情報源からの続報がない限り、ネット上の未確認情報や感情的な憶測に惑わされることなく、冷静かつ理性的な態度を保ち続けることです。

5. 今後、犯人や母親の氏名・国籍が特定・公表される可能性はあるのか?捜査の進展と司法的判断

現時点(2025年5月10日)では、立川市立第三小学校で発生した侵入・暴行事件の被疑者として逮捕された男2人、および事件への関与が指摘されている児童の母親について、その氏名や国籍といった具体的な個人情報は公表されていません。では、今後これらの情報が特定され、一般に公にされる可能性は存在するのでしょうか。

結論から申し上げますと、その可能性は完全にゼロではありませんが、公表に至るまでには極めて慎重な判断プロセスが伴うでしょう。まず、警察による捜査が大きく進展し、事件の全容が詳細に解明され、被疑者らが検察によって正式に起訴された場合、その後の刑事裁判の過程で被告人として氏名などが公開されるのが日本の司法制度における一般的な運用です。日本の刑事裁判は、一部の例外を除き、原則として公開の法廷で行われ、検察官が読み上げる起訴状には被告人の氏名や住所などが記載されます。ただし、これはあくまで起訴後の段階の話であり、現時点では被疑者らが起訴に至るかどうか、また起訴される場合の具体的な罪名なども依然として不明な状況です。

仮に被疑者らが起訴されたとしても、本事件の場合は何よりも児童保護という極めて重要な要素が複雑に絡んでいます。そのため、たとえ成人である犯人とされる男たちや母親の氏名が裁判手続きの中で法的に明らかになったとしても、報道機関がその情報を大々的に実名で報じるか否かは、最終的に各報道機関の自主的な編集方針や倫理的判断に委ねられることになります。関係する児童への深刻な影響を最大限に考慮し、氏名の報道を差し控える、あるいは匿名やイニシャルを用いるといった形で報道するという対応を取る可能性も十分に考えられます。

国籍情報についても同様のことが言え、捜査の進展や裁判の過程で明らかになる可能性は否定できませんが、報道においてそれが一般に公にされるかどうかは、事件の本質との具体的な関連性の度合いや、公表した場合の社会的な影響などが改めて慎重に考慮されることになるでしょう。特に、既にインターネット上で国籍に関する様々な憶測が飛び交っている現状を踏まえれば、報道機関はより一層慎重で抑制的な姿勢を取ることが強く予想されます。警視庁は男2人の容疑を傷害や建造物侵入などに切り替えて捜査を継続しており、今後の捜査の進捗が注目されます。

過去の類似した事件や、子どもが深く関わる事件の報道事例を振り返ってみても、児童の精神的なケアやプライバシー保護を最優先し、加害者側の個人情報の取り扱いには最大限の配慮がなされるケースは決して少なくありません。したがって、今後、逮捕された男たちや母親の氏名・国籍が公に特定される可能性は残されているものの、その最終的な判断は、捜査の進捗状況、司法手続きの段階的進展、そして何よりも事件に関わる児童への影響を総合的に勘案した上で、極めて慎重に行われることになるものと考えられます。

6. 情報非公開への様々な声:ネット上の反応と立川市小保護者の思い、今後の説明責任は?

立川市立第三小学校の侵入事件における犯人とされる男2人の実名非公表という警察の対応は、2025年5月10日現在、インターネット上や関係者の間で様々な議論を呼んでいます。情報の取り扱いに対する多様な意見が交錯しており、事件の波紋の大きさを物語っています。

SNSなどでは、「なぜ犯人の名前出さないのか」「名前を出して報道しろよ」といった、情報公開を求める声や、非公表の判断に違和感を表明する投稿が数多く見受けられます。これらの意見の背景には、事件の凶悪さや学校の安全が脅かされたことへの強い憤り、そして真相を知りたいという市民感情があると考えられます。特に、白昼堂々と小学校に侵入し、教職員に暴行を加えたという事実は、多くの人々に衝撃を与え、加害者の情報を明らかにすべきだという考えにつながっているようです。

一方で、警察が実名非公表の理由として挙げている「関係する児童の特定につながる恐れ」については、一定の理解を示す声も存在します。実際に、事件が起きた小学校に子どもを通わせるある母親は、「警察の懸念はその通りだと思うんですよね。まだ5月で新しい学年が始まったばかり。これから1年通わないといけないなかで特定されたら通いづらくなりますから」と、児童への影響を心配し、警察の判断に理解を示しています。しかし、この母親は同時に「実際は同じ学年の人たちはもう(児童が誰か)分かっているのかもしれません」とも指摘しており、情報が完全に秘匿されることの難しさや、既に一部では情報が共有されている可能性も示唆しています。その上で、「犯人の名前は出した方がいいと思いますけどね」と、最終的には実名公表を望む複雑な心境を吐露しています。

また、別の保護者からは、事件に関する情報が不足していることへの不満や不安の声が上がっています。「保護者会を開くというお知らせもない。学校には保護者会を開いてもらって、真実というか原因というか、何らかの説明があった方が皆さん納得されるんじゃないか」と、学校側からの早期の説明や情報提供を求める切実な意見も出ています。子どもたちの安全が直接的に脅かされた事件であるだけに、保護者が詳細な経緯や再発防止策について具体的な説明を求めるのは当然の権利であり、学校や教育委員会の今後の対応が注目されます。全国の学校で危機管理体制の見直しが進められていることも報じられており、今回の事件を教訓とした具体的な対策の提示が求められています。

このように、犯人の情報公開については、児童保護の観点と、事件の真相解明や社会的な制裁を求める声との間で、難しいバランスが求められています。今後の捜査の進展とともに、関係機関からの適切な情報開示と、保護者や地域住民への丁寧な説明が不可欠となるでしょう。

コメント