2025年5月、小泉進次郎氏が農林水産大臣に就任して間もなく、自身のX(旧Twitter)へのある投稿が大きな波紋を呼びました。それは長野県内の店舗で「米5キロ2990円」という価格で備蓄米が販売されているというニュースを引用したものですが、この投稿がなぜこれほどまでに「炎上」してしまったのでしょうか。

この記事では、多くの国民が疑問を抱いたこの炎上騒動について、以下の点を中心に、何があったのか、理由はなぜなのかを深く掘り下げていきます。

- 小泉進次郎農水相のX投稿が炎上した具体的な経緯と、その背景にある国民の感情は何か?

- JA全農長野が異例の声明を発表するに至った理由と、大臣の投稿との間にあった認識のズレとは?

- 注目された「米5キロ2990円」という価格は、どこの店のいつからの取り組みだったのか?大臣の発言で本当に安くなったのか?

- 私たちの食卓に欠かせないお米の価格はどのように決まるのか?複雑な中間マージンの構造と、誰が儲けてるのかという疑問に迫ります。

この問題を多角的に分析することで、単なるSNSの炎上事件としてではなく、日本の米価問題や情報発信のあり方について考えるきっかけを提供します。

1. 小泉進次郎農水相のX(旧Twitter)が炎上!その背景と国民が抱いた疑問点は何?

小泉進次郎氏が農林水産大臣として新たなスタートを切った矢先、一つのX(旧Twitter)投稿が大きな注目を集め、瞬く間に「炎上」状態となりました。このセクションでは、問題となった投稿の内容、炎上に至った経緯、そして多くの国民が抱いた疑問とその理由について詳しく見ていきます。いつ、何が投稿され、なぜそれがこれほどの反響を呼んだのでしょうか。

1-1. 問題となった小泉進次郎農水相のX投稿とは?具体的な内容と日時はいつ?

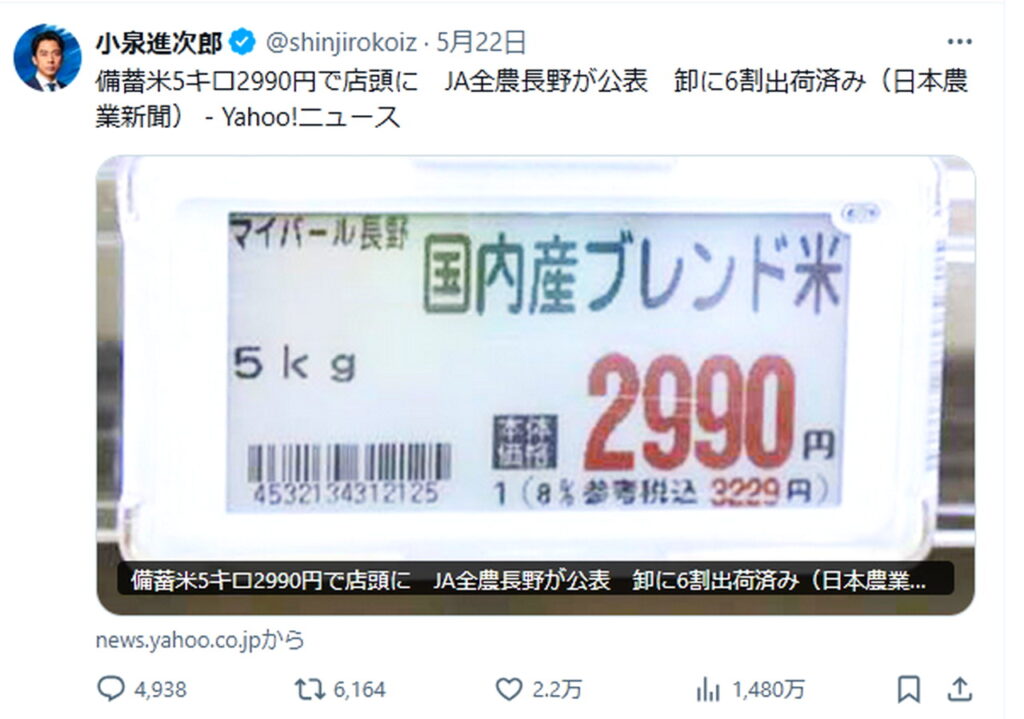

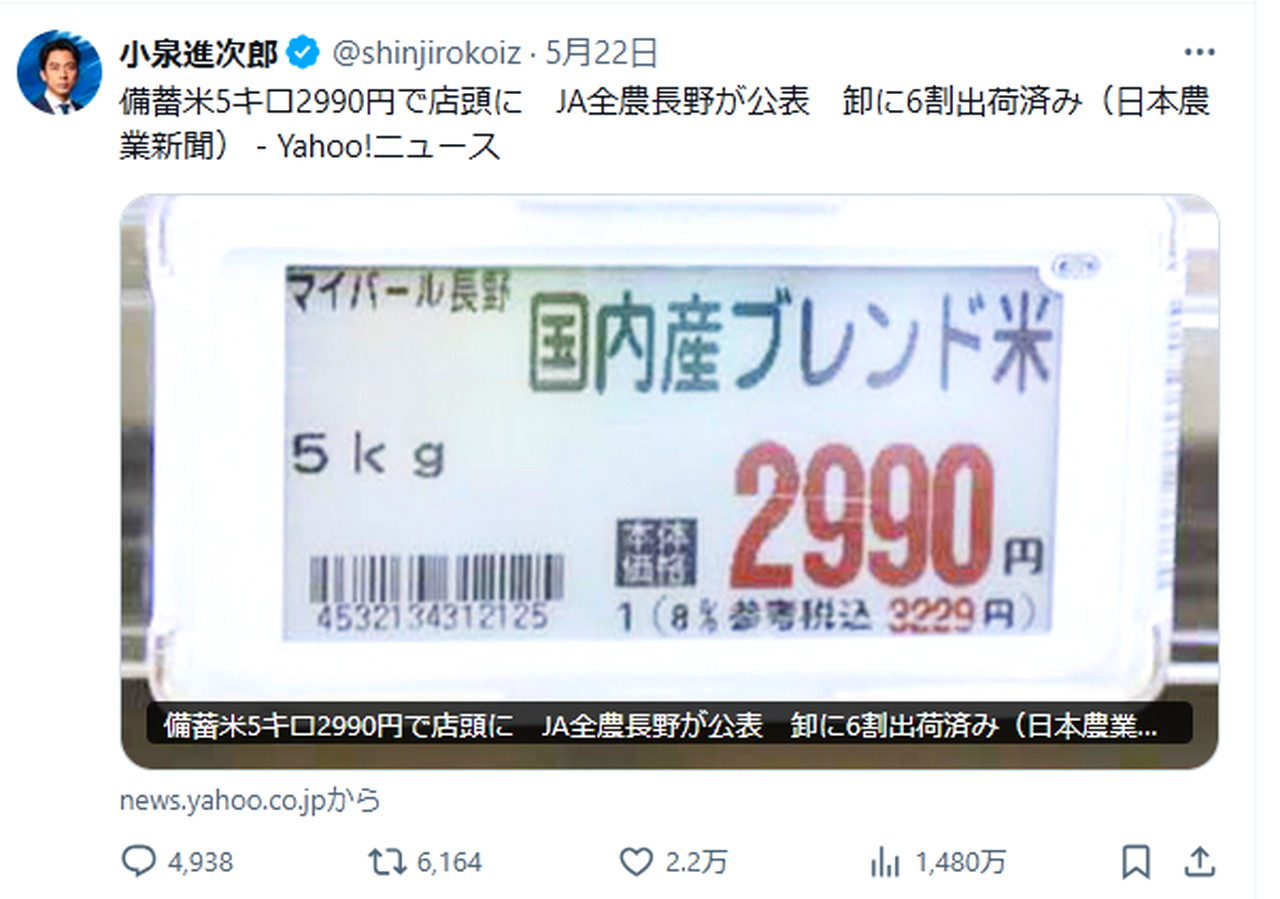

炎上のきっかけとなったのは、2025年5月22日に小泉進次郎農林水産大臣が自身の公式Xアカウントで行った投稿でした。この投稿は、日本農業新聞が報じた「備蓄米5キロ2990円で店頭に JA全農長野が公表 卸に6割出荷済み」という記事を引用(リポスト)したものです。記事には、国内産ブレンド米が「税抜き2990円」の値札とともに店頭に並んでいる写真が添えられていました。

小泉大臣自身はこのリポストに際して特にコメントを付記していませんでした。しかし、農水大臣就任(5月21日)の翌日というタイミングであったため、この投稿を見た多くの人々は、あたかも大臣の就任によって米価が早速下がったかのような印象、あるいは大臣がその成果を示唆しているかのように受け取りました。実際、大臣は同日の記者会見でも、「ありがたいことに、きのうも記者会見で、(JA)全農に対するメッセージを出しましたけど、きょうは長野県の全農で販売してるコメがとうとう2900円。2000円台に乗った。そういったことを今、私も聞いています」と発言しており、このX投稿と連動していると見られました。

1-2. なぜ小泉農水相のX投稿は炎上したのか?国民が抱いた主な疑問とその理由

小泉農水相のX投稿は、瞬く間に拡散され、多くのコメントが殺到しました。その反応の多くは、称賛よりもむしろ困惑や疑問、そして批判的なものでした。「成果出るの早い」「できるならなぜ早くやらなかったの?」といった皮肉とも取れるコメントや、「なぜこんなに急にこうなるわけ?」「大臣がチェンジしただけで、お米の価格が即時下がるのってなんだろう」「えっどういうこと?何で急に安く出来るの?」といった素朴な疑問が数多く寄せられました。

炎上した主な理由は、以下の点が考えられます。

- タイミングの絶妙さと政策への期待感の裏返し:大臣就任直後というタイミングでの「値下げ」報告は、あまりにも早すぎる成果であり、多くの国民が現実的ではないと感じました。米価高騰に苦しむ中、もし本当に大臣の一声で価格が動くのなら、なぜもっと早く対応できなかったのか、という不満や不信感につながりました。

- 価格決定プロセスの不透明性への不信:多くの消費者にとって、米価がどのように決まるのかは不透明です。そのため、政治家の行動一つで価格が急に変動するかのような情報には、疑念を抱きやすい土壌がありました。

- 過去の「迷言」イメージの影響:小泉大臣は過去にもその発言が「迷言」として話題になることがありました。例えば、「プラスチックの原料って石油なんですよね。意外にこれ知られてないんですけど」といった発言は記憶に新しく、今回の投稿もそうした過去のイメージと重ねて懐疑的に見る向きがあったと考えられます。

- 情報源の確認不足への批判:結果的に、この価格は大臣就任以前からのものであったことが判明し、大臣が事実確認を十分に行わずに情報を発信したのではないか、あるいは意図的に誤解を招くような発信をしたのではないかという批判が高まりました。

これらの要因が複合的に絡み合い、小泉農水相のX投稿は大きな炎上へと発展したのです。

1-3. 炎上に対する小泉農水相側の反応やその後の対応はどうなった?

X投稿が炎上した後、小泉農水相側からこの件に関して直接的な謝罪や詳細な釈明がなされたという情報は、現時点(2025年5月24日)では確認されていません。しかし、この騒動はJA全農長野による異例の声明発表へとつながり、間接的に事実関係が明らかにされる形となりました。

小泉大臣はその後も、備蓄米の放出方法を従来の入札から随意契約に切り替える方針を示すなど、米価抑制に向けた政策を矢継ぎ早に打ち出しています。これらの政策自体は米価の安定を目指すものですが、最初のX投稿で生じた不信感が、その後の政策発表に対する国民の受け止め方にも影響を与えている可能性は否定できません。

この一件は、政治家による情報発信のあり方、特にSNSのような即時性の高いメディアの利用方法について、改めて課題を提示したと言えるでしょう。

2. JA全農長野が異例の声明を発表した理由とは?小泉進次郎農水相の投稿との食い違いはどこ?

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿が引き起こした波紋は、関係各所に影響を及ぼしました。特に、JA全農長野は「大臣就任により米価が引き下げられたのではない」とする異例の声明を発表する事態に至りました。このセクションでは、JA全農長野がなぜこのような声明を出すに至ったのか、その具体的な理由と背景、そして大臣の投稿内容との間にどのような食い違いがあったのかを明らかにします。

2-1. JA全農長野が声明を発表した経緯と、その具体的な内容は?

2025年5月23日、全国農業協同組合連合会長野県本部(JA全農長野)は、小泉農水相のX投稿に関連して公式な声明を発表しました。この声明は、報道機関や消費者、生産者などから問い合わせが殺到し、職員が対応に追われたことを受けて出されたものです。

声明の核心部分は、「長野県内の農協系スーパーで備蓄米5キロが税抜き2990円で販売されていることは事実であるが、これは小泉進次郎農林水産大臣の就任により価格が引き下げられたものではない」という点です。つまり、大臣のX投稿が示唆した「大臣の行動が価格低下に繋がった」という印象を明確に否定する内容でした。

JA全農長野としては、事実と異なる情報が広まることで生じる誤解や混乱を防ぎ、農業団体としての信頼性や市場の透明性を維持する必要があったと考えられます。特に、米価という国民生活に直結する問題で、政治的な影響によって価格が左右されたかのような誤解が広がることは、生産者にとっても消費者にとっても望ましいことではありません。

2-2. 小泉農水相のX投稿とJA全農長野の声明、どこに食い違いがあったのか?

小泉進次郎農水相のX投稿とJA全農長野の声明の間には、米価が「5キロ2990円」になった理由とタイミングに関して明確な食い違いがありました。

大臣の投稿は、就任翌日というタイミングで「備蓄米5キロ2990円」の情報を発信したため、多くの人が「大臣の就任や指示によって、この価格が実現した」と解釈しました。大臣自身も記者会見で同様の発言をしていたことから、その印象はさらに強まりました。

一方、JA全農長野の声明や、後述する販売店舗の関係者の証言によれば、この「5キロ2990円」という価格は、大臣の就任よりもずっと前、具体的には2025年4月11日から、長野県内のJA系列スーパー「A・コープファーマーズ」の29店舗で実施されていたものでした。つまり、大臣の行動とは無関係に、店舗側の判断で設定されていた価格だったのです。

この「原因と結果」に関する認識のズレが、今回の騒動の核心部分であり、JA全農長野がわざわざ声明を出して訂正しなければならなかった理由と言えます。

2-3. なぜJA全農長野はこのような迅速な対応を取ったのか?その背景にあるものは何?

JA全農長野が迅速に声明を発表した背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず最も直接的な理由は、声明にもある通り、小泉大臣のX投稿を見たメディアや消費者、生産者などから問い合わせやクレームが殺到し、通常の業務に支障をきたすほどの状況になったためです。事実関係を明確にすることで、こうした混乱を早期に収拾する必要がありました。

また、JAグループとしては、米価の安定供給に責任を持つ立場として、市場価格に関する正確な情報を提供する責務があります。特に、政治的な要因で価格が変動したかのような誤解は、市場の信頼性を損なう可能性があります。そのため、事実に基づいた情報を速やかに発信することで、憶測やデマの拡散を防ごうとしたと考えられます。

さらに、生産者である農家に対しても、誤った情報が伝わることによる不安や混乱を避ける意図があったかもしれません。米価は農家の経営に直結する重要な要素であり、その価格形成の背景について正確な理解を促すことは、JAの重要な役割の一つです。

このように、JA全農長野の迅速な声明発表は、外部からの問い合わせ対応という直接的な理由に加え、市場の安定と信頼性の維持、そして生産者保護という、JAとしての使命感に基づいた行動であったと推察されます。

3. 「米5キロ2990円」はどこの店の価格?小泉進次郎農水相の発言で本当に安くなったのか?

小泉進次郎農林水産大臣のX投稿で一躍注目を集めた「米5キロ2990円」という価格。多くの人々が「どこの店で売っているのか?」「大臣の発言で安くなったのか?」と関心を寄せました。このセクションでは、この価格で実際に米を販売していた店舗を特定し、価格設定の本当の理由や時期、そして大臣の発言との関連性について、より詳しく掘り下げていきます。

3-1. 特定!「米5キロ2990円」で販売していた店舗名はどこ?

小泉農水相のX投稿で言及され、JA全農長野の声明でも触れられた「米5キロ2990円(税抜き)」で備蓄米を販売していたのは、長野県長野市に店舗を構えるJA系列のスーパーマーケット「A・コープファーマーズ南長野店」です。この情報は、産経新聞や朝日新聞などの報道で明らかにされています。

さらに、JA全農長野の声明によれば、この価格での販売はA・コープファーマーズ南長野店だけでなく、長野県内にあるJA系列のスーパー「A・コープファーマーズ」の全29店舗で実施されていました。つまり、特定の1店舗だけの話ではなかったということです。

3-2. 価格設定の時期と理由は何?大臣就任前からこの価格だった?

最も重要な点は、この「米5キロ2990円」という価格設定の時期です。報道によると、A・コープファーマーズ南長野店を含む長野県内のA・コープ29店舗では、この備蓄米を2025年4月11日からこの価格で販売していました。これは、小泉進次郎氏が農林水産大臣に就任した2025年5月21日よりも1ヶ月以上前のことです。

同店の関係者は産経新聞の取材に対し、「同店も含め長野県内のA・コープ29店で備蓄米が出回りだした今春ごろから、同じ『税抜き2990円』の価格でコメを販売してきた」と証言しています。さらに、「A・コープ以外の別の食品スーパーでも同額の県内最安値で売られていた」という情報もあり、大臣の就任が価格に影響を与えたわけではないことが明確に示されています。

価格設定の理由について、A・コープファーマーズを運営する長野県A・コープの米担当者は、「備蓄米でもうけようとは思っていない。なるべく多くの人に米が行き渡るよう、この価格で販売を続ける」と説明しており、利益追求よりも、備蓄米を国民に安定供給するという公共的な使命感に基づいた店舗独自の判断であったことがうかがえます。

3-3. 店舗側の困惑とは?「利用された感じ」という声も

大臣のX投稿によって、あたかも自分たちの店舗が大臣の政策によって値下げしたかのように報じられたことに対し、A・コープファーマーズ南長野店の関係者は複雑な思いを抱いていたようです。

産経新聞の報道では、同店の関係者から「米価を下げるというのであれば、大臣になるもっと以前に声を上げてほしかった」「あのXを見る限り、小泉氏に利用されているような印象を持った」といった声が上がったと伝えられています。長年、地域住民のために努力してきた価格設定が、政治的なパフォーマンスの一部として切り取られたかのような印象を受けたとしても不思議ではありません。

この「利用された感じ」という言葉は、現場で真摯に業務に取り組む人々が、政治的な意図や情報発信のあり方によって翻弄されかねない状況を象徴していると言えるでしょう。結果として、大臣の投稿は店舗側に困惑をもたらし、JA全農長野が訂正の声明を出すという事態にまで発展したのです。

この一件は、情報の発信者がその影響力を十分に考慮し、事実に基づいた正確な情報を提供することの重要性を改めて示しています。

4. なぜ米の価格は高いのか?複雑な中間マージンの構造と、誰が儲けているのかという疑問を考察

小泉進次郎農水相のX投稿騒動は、一時的に「米5キロ2990円」という価格に注目を集めましたが、多くの国民が日常的に感じているのは「米の価格はなぜ高いのか?」という疑問でしょう。米が私たちの食卓に届くまでには、多くの流通段階があり、それぞれの段階でコストやマージンが上乗せされます。この複雑な中間マージンの構造の中で、一体誰が儲けているのでしょうか。このセクションでは、米の流通過程とコスト構造、そして価格形成に影響を与える要因について考察します。

4-1. 米が農家から消費者に届くまでの流通過程とは?何段階あるの?

日本の米の流通システムは、一般的に以下のような段階を経ています。

- 生産者(農家):米を栽培し収穫します。

- 集荷業者(JA、地域の米穀業者など):農家から米を集め、検査や乾燥・籾摺りなどを行います。JA(農業協同組合)が大きなシェアを占めています。

- 卸売業者(JA全農、大手米穀卸など):集荷された玄米を仕入れ、精米(玄米を白米にすること)、袋詰め、品質管理を行い、小売業者や大口需要家(外食産業など)へ販売します。JA系統ではJA全農(全国農業協同組合連合会)がこの役割を担うことが多いです。

- 小売業者(スーパーマーケット、米穀専門店、コンビニエンスストアなど):卸売業者から仕入れた米を消費者に販売します。

- 消費者:最終的に米を購入し消費します。

この他にも、生産者が直接消費者に販売するルートや、インターネット販売など多様な流通経路が存在しますが、上記の多段階構造が一般的です。各段階で輸送費、保管費、人件費、加工費、そして各事業者の利益(マージン)が加算されていくことになります。

4-2. 米の価格に含まれる中間マージンの内訳は?誰がどれくらい利益を得ているの?

米の最終的な小売価格に占める中間マージンの正確な内訳や、誰がどれだけ儲けているのかを具体的に示すことは非常に困難です。これは、契約条件、米の品種や品質、地域、時期、流通経路によってコストやマージンが大きく変動するためです。しかし、一般的なコスト構造から、どの段階でどのような費用が発生しているのかを見ることは可能です。

以下のようなコスト要素が考えられます。

- 生産コスト:種籾代、肥料代、農薬代、機械費、燃料費、労働費、地代など。

- 集荷コスト:検査費用、乾燥・調製費用、JAなどの集荷手数料、倉庫保管料、輸送費など。

- 卸売コスト:精米費用、包装資材費、品質管理費、倉庫保管料、広域輸送費、営業経費、卸売業者のマージンなど。

- 小売コスト:店舗運営費(賃料、光熱費、人件費)、広告宣伝費、在庫管理費、小売業者のマージンなど。

ネット上のコメントでは、「卸売業者が価格を上げているのではないか?」といった憶測も見られます。実際に、ある報道では、農家からJAへの売り渡し価格、JAから卸売業者への売り渡し価格、そして卸売業者やスーパーから消費者への販売価格を比較し、卸売段階での価格上昇が大きい可能性を示唆するものもありました。例えば、JA傘下のスーパーでは比較的安価に販売できるケースがあるのは、卸売業者を通さない、あるいはJAグループ内の流通でコストを抑えられるためかもしれません。

しかし、単純に「卸売業者が儲けすぎている」と断定することはできません。卸売業者も在庫リスクや物流コスト増(燃料費高騰など)といった経営課題を抱えています。問題は、各段階のマージンが適正な水準なのか、そして流通全体として効率的なのかという点にあります。

4-3. JA(農協)の役割と米価への影響は?なぜ農家は儲からないと言われるのか?

JA(農業協同組合)グループは、日本の米流通において集荷から卸売に至るまで大きな影響力を持っています。JAは本来、農家の協同組織であり、農家の経営安定や所得向上を目的としています。米の集荷販売事業を通じて、農家に代わって米を販売し、手数料を得ています。

しかし、JAの役割については様々な意見があります。

- 肯定的な側面:

- 個々の農家では対応が難しい広域販売や品質管理、安定供給に貢献。

- 共同購入や共同利用施設により生産コストの低減を支援。

- 農家への営農指導や情報提供。

- 批判的な側面や課題:

- 市場での価格形成力が強く、競争を阻害しているのではないかという指摘。

- 組織維持のための手数料が高く、農家の手取りを圧迫しているのではないかという意見。

- 米価を高めに維持することでJAの収益を確保しようとしているのではないかという見方。

「農家は儲からない」とよく言われる背景には、生産コストの上昇(資材費、燃料費の高騰など)、高齢化や後継者不足による生産規模の縮小、そして販売価格が生産コストに見合っていない場合があることなどが挙げられます。JAが集荷した米の販売価格から手数料などが差し引かれたものが農家の収入となるため、流通マージンが大きいと農家の取り分は相対的に少なくなります。

一部のネット上のコメントでは、「農協が価格を釣り上げているんだな」といった不信感も見受けられます。JAがその役割を十分に果たし、農家所得の向上と消費者への適正価格での供給という両立を実現できているのか、常に検証が求められます。

4-4. 政府の備蓄米政策や減反政策は米価にどう影響してきたのか?

政府の農業政策も米価に大きな影響を与えてきました。

- 備蓄米制度:食料安全保障や需給調整のために政府が米を買い入れ、保管し、必要に応じて市場に放出する制度です。備蓄米の放出量や放出方法(入札か随意契約かなど)、価格設定は、市場の米価に直接的な影響を与えます。小泉農水相が打ち出した「随意契約」による備蓄米放出は、価格抑制を狙ったものですが、その効果や公平性については様々な意見があります。

- 減反政策(生産調整):米の供給過剰による価格下落を防ぐため、国が主導して水田の作付面積を制限してきた政策です。長年にわたり実施されてきましたが、2018年に国による生産数量目標の配分は廃止されました。しかし、その後もJAグループなどが自主的な生産調整を続けているとされます。この政策は米価を高く維持する効果があった一方で、消費者の負担増につながった、あるいは国際競争力を削いだといった批判もあります。

これらの政策は、米価の安定という目的があるものの、結果として自由な市場競争を制限し、特定の流通構造や価格水準を温存してきた側面も否定できません。ネット上では「農水大臣が替わらなければ入札で高値の全農が落札し買い占め続けていたかと思うと怖い」といった意見もあり、政府の政策とJAの関係性について疑問を持つ声も見られます。

米価問題は、単に需要と供給だけで決まるのではなく、こうした複雑な流通構造、関係者の利害、そして政府の政策が絡み合って形成されているのです。そのため、誰が一番儲けているのかという問いへの答えは単純ではなく、構造全体を見直す必要があると言えるでしょう。

5. まとめ:小泉進次郎農水相X炎上問題と米価の今後、消費者が知っておくべきポイント

小泉進次郎農林水産大臣のX(旧Twitter)投稿に端を発した今回の騒動は、単なるSNS上の炎上に留まらず、日本の米価問題や情報発信のあり方、さらには複雑な中間マージンの構造といった根深い課題を改めて私たちに提示しました。「米5キロ2990円」という価格やどこの店が販売していたのかという具体的な情報への関心とともに、なぜこのような事態に至ったのか、その理由を理解することが重要です。

本記事で明らかになった主要なポイントを以下にまとめます。

- X投稿炎上の理由:大臣のX投稿は、就任直後のタイミングと内容から「自身の成果」を示唆すると受け取られましたが、実際には長野県のJA系列スーパー「A・コープファーマーズ南長野店」などが大臣就任以前(2025年4月11日)から実施していた「5キロ2990円(税抜)」での備蓄米販売でした。この事実との乖離が、国民の混乱や不信感を招き炎上につながりました。

- JA全農長野の声明:問い合わせ殺到を受け、JA全農長野は「大臣就任により引き下げられたものではない」と明確に否定する声明を発表。事実関係の訂正と市場の混乱収拾を図りました。

- 店舗側の困惑:A・コープ側は、以前からの独自の取り組みが政治的に利用されたかのような印象を受け、困惑していました。

- 米価と中間マージン:米価は生産者から消費者までの多段階の流通過程で、各段階のコストとマージンが上乗せされて形成されます。誰が儲けているかは一概には言えませんが、JAの役割、卸売・小売の構造、政府の備蓄米政策や過去の減反政策などが複雑に影響しています。

- 今後の課題:小泉農水相は備蓄米の随意契約導入など米価抑制策を進めていますが、その実効性や米市場全体の構造改革に繋がるかは未知数です。情報発信の正確性・透明性の確保も引き続き求められます。

私たち消費者は、日々の食料価格の変動に敏感であると同時に、その背景にある構造的な問題を理解しようと努めることが大切です。そして、公的な立場にある人物からの情報発信に対しては、鵜呑みにせず多角的に情報を吟味するリテラシーを持つことが、より健全な社会を築く上で不可欠と言えるでしょう。今回の騒動が、そうした意識を高める一助となれば幸いです。

コメント