「神奈川県警では、なぜこれほどまでに不祥事が多いという印象が持たれているのでしょうか?」「2024年末から2025年にかけて発生した岡崎彩咲陽さん事件で、警察、特に川崎臨港署は具体的に何があったのか、どのような対応をし、あるいはしなかったのか?」「一部で『無能』や『不祥事のデパート』とまで厳しく批判(炎上)される背景には、一体どのような理由が存在するのでしょうか?」

近年、神奈川県警察に対する県民や国民からの厳しい視線は、途切れることがありません。とりわけ、2024年12月に川崎市で発生した岡崎彩咲陽さん(当時20歳)のストーカー被害相談、そして行方不明から約4ヶ月後の2025年4月30日に元交際相手・白井秀征容疑者(逮捕時27歳)の自宅クローゼットから遺体で発見されるという、あまりにも痛ましい結末は、県警、特に川崎臨港署の対応に対する深刻な疑問と根強い不信感を一層強める結果となりました。この事件は、その後の捜査で白井容疑者が逮捕されるに至りましたが、警察の初期対応への批判は依然として続いています。

この記事では、神奈川県警で不祥事が多い理由として指摘される様々な側面を、岡崎彩咲陽さん事件の詳細な経緯(何があったのか、いつ、どこで)、警察の対応とその問題点、過去に起きた重大事件や不祥事の数々、指摘される組織的な課題、そしてインターネット上での批判(炎上の理由や特定への関心)などを通じて、最新情報(2024年5月4日現在)を交えながら徹底的に掘り下げていきます。

この記事を読むことで、以下の疑問点が明確になるはずです。

- 神奈川県警において不祥事が繰り返される背景にあるとされる構造的な理由や体質の問題点。

- 岡崎彩咲陽さん事件における神奈川県警川崎臨港署の具体的な対応内容、時系列での経緯、そしてその対応がなぜ批判されているのか、その問題点(どうなった?)。

- 過去に神奈川県警で発生した主な不祥事(覚醒剤隠蔽、情報漏洩、捜査ミスなど)の一覧とその概要、そしてそれらが現在に与えている影響。

- なぜ神奈川県警が「無能」「不祥事のデパート」といった不名誉なレッテルを貼られるまでに至ったのか、その真相。

- 岡崎彩咲陽さん事件発生当時の川崎臨港署の署長は誰だったのか、そして現在の署長や県警本部長の情報。

県民の生命と安全を守るべき警察組織が抱える実態と根深い課題を深く理解し、今後の信頼回復に向けた具体的な道筋を考察するための一助となれば幸いです。

1. 神奈川県警に不祥事が多いと言われる本当の理由はなぜ?背景にある複数の要因

神奈川県警に対して「不祥事が多い」「無能ではないか」というイメージが定着してしまっている現状は、県民の安全を守る組織として非常に深刻な事態です。このネガティブな評価の背景には、一つの原因があるのではなく、歴史的な経緯、組織的な問題、そして社会的な要因などが複雑に絡み合っていると考えられます。ここでは、その主な理由として指摘される点を多角的に深掘りしていきます。

1-1. 過去の重大事件が招いた県民の根深い不信感:その理由は?

神奈川県警の歴史を振り返ると、県民からの信頼を根底から揺るがし、組織の存立意義すら問われるような重大事件が、残念ながら複数回発生しています。これらの事件は、単なる過去の汚点として風化するのではなく、現在に至るまで県警に対する不信感の源流となり、組織への厳しい視線を形成する大きな要因となっている可能性が考えられます。

特に、1999年に発覚した現職警察官による覚醒剤使用とその組織的な隠蔽事件は、神奈川県警の構造的な腐敗体質を白日の下に晒し、日本社会全体に大きな衝撃を与えました。当時の県警本部長経験者を含む複数の幹部職員が、組織ぐるみで事件の隠蔽工作に関与し、不正を監視・摘発すべき内部の監察機能までもが完全に麻痺していたという事実は、県警のコンプライアンス意識や自浄能力そのものに対する深刻な疑念を県民に抱かせるには十分すぎるものでした。この事件は、神奈川県警の信頼を決定的に失墜させた原点とも言えるでしょう。

また、坂本堤(さかもとつつみ)弁護士一家殺害事件(1989年11月発生)における初動捜査のあり方も、長年にわたり批判の対象となっています。当時、カルト教団であったオウム真理教の組織的な関与が強く疑われる状況証拠があったにも関わらず、神奈川県警が当初、事件性を認めずに「失踪」や「夜逃げ」として扱ったことが、結果的に事件解決の遅延と、その後の松本サリン事件や地下鉄サリン事件といった教団による未曽有の凶悪犯罪を未然に防げなかった遠因の一つになったのではないかと厳しく指摘されています。何があったのか、その詳細な検証が求められ続けています。

さらに記憶に新しいのは、逗子ストーカー殺人事件(2012年11月発生)です。この事件では、警察(逗子警察署)が脅迫容疑で加害者の男に逮捕状を執行する際に、被害者である女性の結婚後の新しい姓や転居先の市町村名(逗子市)といった極めて重要な個人情報を読み上げてしまうという、信じられないような致命的なミスを犯しました。この情報漏洩が、加害者による被害者の居場所特定と殺害実行に直結したとされており、被害者保護の観点から断じて許されない失態として、県警への信頼を再び大きく失墜させました。何したのか、その責任は極めて重いものでした。

これら過去の重大事件は、神奈川県警の基本的な捜査能力、危機管理意識の欠如、情報管理の杜撰さ、そして何よりも県民の生命と安全を守るという警察組織の根幹的な使命に対する姿勢に、深刻な疑問符を投げかけました。一度失われた信頼を回復する道のりは極めて険しく、これらの過去の出来事が、現在でも「不祥事が多い」「対応が信用できない」といったネガティブなイメージを形成し続ける大きな理由となっていることは間違いないでしょう。

1-2. 組織的な隠蔽体質への根強い疑念:問題は改善されたのか?

神奈川県警の不祥事を議論する際に、避けて通れないのが、長年にわたり指摘され続けている「隠蔽体質」への疑念です。1999年の覚醒剤使用警官隠蔽事件は、その体質が最も顕著に表れた事例と言えます。この事件では、警察組織内部の不正を厳しく取り締まるべき立場にある監察官室までもが、積極的に隠蔽工作に加担していたとされ、組織全体で問題を覆い隠し、事実を歪曲しようとする姿勢が明確になりました。県民への説明責任よりも組織防衛を優先する文化が根付いていたことを強く示唆しています。

そして残念ながら、近年発生した事件においても、その体質が完全に払拭されたとは言い切れないのではないか、と疑われる側面が見受けられます。例えば、岡崎彩咲陽さん事件では、行方不明直後から遺族が事件性を強く訴え、元交際相手からのストーカー被害についても繰り返し相談していたにも関わらず、警察の初期対応が鈍く、本格的な捜査開始までに時間を要したとの厳しい指摘がなされています。遺族からは、警察が当初「事件性はない」との見解を示したとの証言も出ており、事実であれば問題の矮小化を図ったとの疑念も生じます。県警は2025年5月3日の説明で「ストーカー相談を受けた認識はない」としていますが、これも遺族側の主張とは大きく食い違っています。

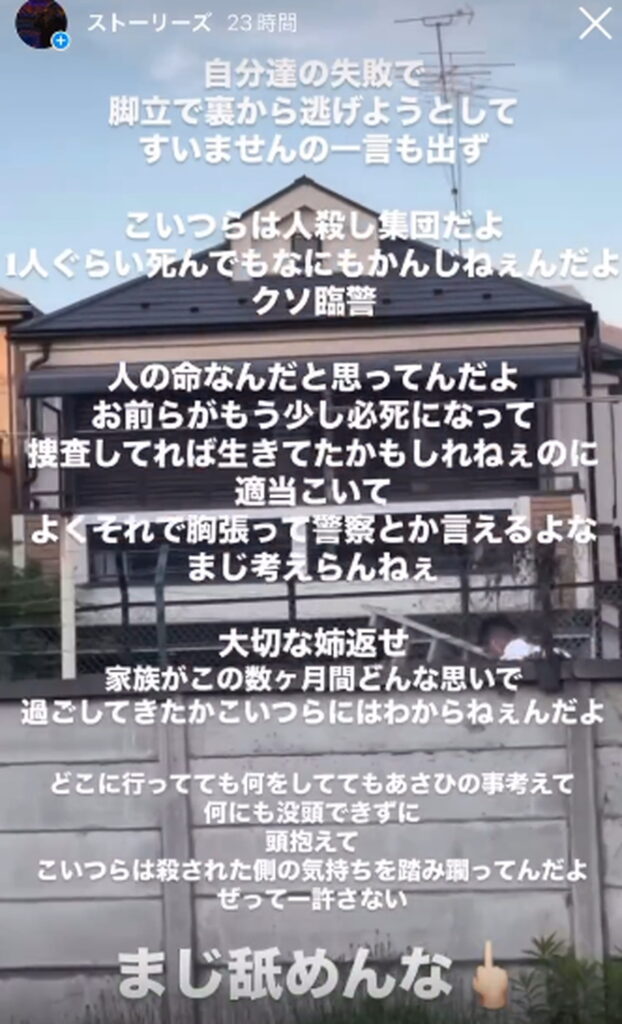

さらに、岡崎さんの弟さんは自身のインスタグラムで、警察が捜査に消極的で責任逃れを図ろうとした、謝罪も説明もない、署長が抗議から逃げようとした、などと痛烈に告発し、県警の会見内容についても「事実と異なる」「隠蔽している」と主張しています。これらの訴えが事実であれば、説明責任を果たそうとしない姿勢や、組織防衛を優先する体質が依然として存在することを示唆します。

また、2014年に発生した被疑者逃走事件の際の責任問題や、PC遠隔操作事件における誤認逮捕後の内部検証プロセスに対する日弁連からの疑問提起など、過去にも自己検証能力や情報公開の姿勢に対する疑念は存在しました。問題が発生した際に、事実関係を迅速かつ正確に公表し、徹底的な原因究明と実効性のある再発防止策に真摯に取り組む姿勢よりも、組織の体面維持を優先する傾向が残存しているのではないか、という根強い疑いが、不祥事が後を絶たない背景にあるのではないかと問題視されているのです。

1-3. 人員不足や採用基準が質低下を招いているとの声も:その実態は?

神奈川県警における不祥事の頻発について、その原因の一つとして、慢性的な人員不足や採用基準の甘さが影響しているのではないか、という指摘も一部で聞かれます。神奈川県は、横浜市、川崎市、相模原市という3つの政令指定都市を抱え、昼夜間人口も非常に多く、治安維持への要求が高い地域です。十分な人員が確保できていない場合、個々の警察官の負担は増大し、過重労働やプレッシャーが注意力の散漫、判断ミス、規律違反といった不祥事を誘発する可能性は否定できません。

実際に、全国的な傾向として警察官の採用試験応募者数は減少傾向にあります。警察庁のデータによれば、令和4年度の全国の警察官採用試験申込者数は、ピーク時であった平成25年度の約半数にまで落ち込んでいるという厳しい現実があります。神奈川県警もこの影響を受けており、質の高い人材を安定的に、かつ十分な数確保することが年々難しくなっている可能性が考えられます。

インターネット上では、「神奈川県警は、難関とされる警視庁の採用試験に合格できなかった人材の受け皿」「他の都道府県警より採用のハードルが低いのでは」「質より数を優先しているのでは」といった真偽不明の憶測や書き込みも見られます。これらの情報の真偽を客観的に検証することは困難ですが、もし人員の質や量に構造的な課題が存在すれば、それが捜査能力の低下や規律の緩みにつながり、不祥事発生のリスクを高めている可能性は考慮に入れるべきでしょう。

ただし、人員不足や採用基準の問題が、神奈川県警における不祥事の多さの直接的かつ唯一の理由であると断定することは早計です。他の大規模警察でも同様の課題を抱えている可能性はあります。しかし、組織運営における潜在的なリスク要因の一つとして、これらの点が不祥事発生の土壌の一部を形成している可能性については、今後も注視していく必要があるでしょう。

2. 岡崎彩咲陽さん事件:川崎臨港署の対応に何があったのか?その後と理由

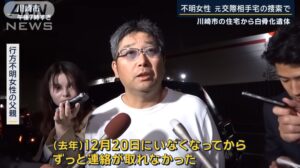

2024年12月20日に自宅から忽然と姿を消し、約4ヶ月後の2025年4月30日、元交際相手である白井秀征容疑者(逮捕時27歳)の自宅クローゼット内から遺体となって発見された岡崎彩咲陽さん(当時20歳)。このあまりにも痛ましい事件は、発生前から岡崎さんが繰り返し助けを求めていた神奈川県警川崎臨港署(以下、臨港署)の対応のあり方に、極めて大きな注目と厳しい批判を集めることとなりました。「なぜ彼女の命を救えなかったのか」「警察は数々のSOSに対して具体的に何したのか」「何があったのか」といった疑問と憤りの声が、遺族だけでなく社会全体から噴出しています。ここでは、事件発生前の相談から遺体発見、そして容疑者逮捕に至るまでの臨港署の対応と、それに伴う問題点を、最新の報道情報と県警自身の説明(2025年5月3日発表)を基に時系列で詳細に追っていきます。その後どうなったのか、そして理由はなぜなのか、検証します。

2-1. 事件前のストーカー相談:繰り返されたSOSと警察の対応経緯の全貌

岡崎彩咲陽さんが、元交際相手であった白井秀征容疑者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)や執拗なストーカー行為に深く悩み始めたのは、彼女が行方不明になるかなり前の段階からでした。報道されている情報や神奈川県警が2025年5月3日に発表した説明内容を整理すると、警察への相談から行方不明直前までの経緯は以下のようになります。この経緯自体が、警察が何があったのかを把握していたかどうかの重要なポイントとなります。

- 2024年6月13日: 岡崎さん自身から「彼氏とけんかになった」との110番通報。臨港署員が対応し、岡崎さんを祖母宅に避難させる。

- 2024年9月20日: 父親から「娘が元の彼氏から暴行を受けた」と通報。岡崎さんから「前日夕方、元彼(白井容疑者)から殴られ、蹴られ、ナイフのようなもので脅された」との説明を受け、県警は「暴力行為」として被害届を受理。白井容疑者からも事情聴取。

- 2024年10月29日: 岡崎さんが臨港署を訪れ、9月20日の被害届について「事実と異なる説明をした」として取り下げを申し出る。県警説明では、この時点で復縁しており「男と別れる」と申し立てたが交際は継続。報道では脅迫の可能性も指摘(県警公式発表には言及なし)。県警は「岡崎さんの意向を確認しながら必要な措置を取ってきた」と説明。

- 2024年10月30日: 姉から「誰かに家に入られたみたいだ。おそらく妹の彼氏」と110番通報。岡崎さんは当初「姉宅から無理やり連れ出された」と説明も、後日「事実と異なる」と訂正。交際継続が確認される。双方「別れる」と申し立てたが、県警は「継続措置」とした模様。

- 2024年11月5日: 岡崎さん本人から「元彼から暴力を受けた」との一般通報(電話相談等)。

- 2024年11月10日: 父親から「娘がいなくなった。元交際相手と一緒にいるのでは」と一般通報。父親は行方不明届提出の意思なし。その後、二人が一緒にいることが判明し、双方から聴取、復縁が判明。

- 2024年11月22日: 父親から復縁状況が確認されたため、県警は防犯指導の上、9月20日からの取り扱い(暴力行為の件)を終結。

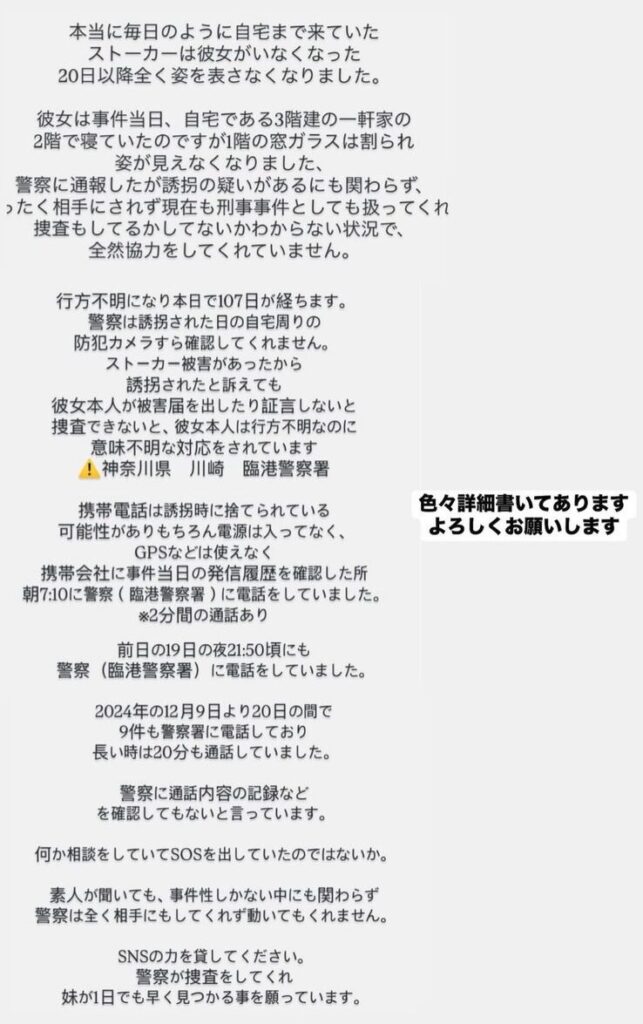

- 2024年12月9日~20日(失踪当日までの約12日間): この期間に、岡崎さんは臨港署に少なくとも9回、電話で連絡・相談。内容は深刻化。

- 12月9日 18:35: 「元交際相手が家の周りをうろついている。彼に連絡した方がいいか?」相談。警察官は連絡しないよう指導、来署促すも「また連絡する」。

- 12月9日 19:07: 再度同様の電話。「今は警察から彼に話さなくていい。署にも行かない」と応答。署員派遣含め説明も、緊急性ないと判断し来署呼びかけ(県警説明)。

- 12月10日 05:06: 「元交際相手に自転車を盗まれた。返してほしいが電話に出ない。彼の家の前にいる」と電話。署員はその場を離れるよう指示、生活安全課から折り返す旨伝達。

- 同日 生活安全課からの電話: 岡崎さん「自転車盗難で逮捕してほしい」と要求。課員「すぐには逮捕できない。被害届が必要」と説明、男に接触しないよう指導。岡崎さん「もういいです」と電話終了。

- 12月11日 12:49: 臨港署代表電話に短い通話(2分半)。県警は「自転車盗難の内容か」と推測。

- 12月12日 04:14: 「元交際相手が自宅付近をウロウロしているので怖い。パトロールしてほしい」と通報。直前に不審な男(目出し帽)を撮影。署員は警察官派遣と職質する旨説明、自宅待機指示。パトカーで捜索・警戒も発見至らず、結果を連絡。

- 12月16日 14:07: 自転車盗の被害届手続きに関する電話と推測(被害届はこの日午後に受理)。

- 12月19日 10:10: 被害届記載誤りについて電話。訂正のため警察官が岡崎さん宅訪問。

- 12月19日 21:52: 特定の生活安全課員がいるか確認の電話。不在のため日中かけ直すよう依頼。

- 12月20日 07:10(失踪当日): 再度、特定の生活安全課員への取り次ぎ求める電話。不在のため午前8時半以降かけ直すよう依頼され、岡崎さん「時間をおいて連絡します」と応答し終了。この直後、祖母宛に「少し出かけてくる」とのSNSメッセージを残し所在不明に。

これらの詳細な経緯を見ると、岡崎さんが白井容疑者との関係に悩み、恐怖を感じながらも、警察に対して繰り返し助けを求め、具体的な行動(被害届提出、パトロール要請など)を起こしていた状況が鮮明に浮かび上がります。特に失踪直前の約12日間に9回もの電話相談は、彼女が感じていた危険性の高まりと切迫した状況を強く物語っています。県警は相談を受け、白井容疑者への事情聴取や口頭注意(県警発表では「複数回」)、防犯指導、パトロール要請への対応などは行っていたものの、それがストーカー行為のエスカレーションを食い止め、岡崎さんの安全を確保する上で十分かつ有効な措置であったかについては、結果から見ても極めて大きな疑問が残ります。警察が何をしていたのか、その実効性が問われています。

2-2. 「事件性なし」判断の謎:なぜ危険信号は見過ごされたのか?その理由は?

岡崎彩咲陽さんの行方不明後、家族が臨港署に相談や通報を行った際に、警察側が当初「事件性なし」と判断した、あるいはそのように受け取られる対応をしたのではないか、という点が、遺族の強い不信感と社会的な批判の大きな焦点となっています。家族の証言や報道、そして県警の発表を突き合わせると、行方不明直後の状況と警察の対応には食い違いも見られます。

- 2024年12月20日朝: 岡崎さんが祖母宅から行方不明に。SNSで「少し出かけてくる」とのメッセージ。

- 2024年12月22日: 祖母が岡崎さんの部屋の窓ガラス破損(鍵周辺)を発見し通報。

- 遺族の主張: 駆け付けた警察官は「(割れ方が)外からかは分からない」「自分で割ったのでは?」と説明し、「事件性はない」と判断した。

- 県警の説明(5/3): 祖母から「元交際相手の男の家に行っているかも」「帰ってこないのが心配」との申告を受け、行方不明者の安全確認を優先すべきと考え、ただちに白井容疑者の自宅に赴き、任意で自宅内確認と事情聴取を行った。男から明確な答えは得られず。(この確認は「男の了承を得た任意のもと」であり令状に基づく捜索ではないと説明)

- 2024年12月23日: 父親が臨港署を訪れ、行方不明者届を正式に提出。家族は「誘拐の可能性がある」と事件性を強く訴えたが、警察の動きは鈍いと感じていた。県警は、この日も祖母宅や白井容疑者の自宅などを確認したと説明。

なぜ、ストーカー被害を繰り返し訴えていた若い女性が、窓ガラスが不自然に割られた状況下で突然姿を消したにも関わらず、当初「事件性なし」と判断された(あるいは、少なくとも家族にはそのように受け止められた)のでしょうか。考えられる背景や県警側の事情としては、通報内容の限定的解釈、過去の被害届取り下げや復縁経緯の影響、本人の不在による法的・運用上の制約、客観的証拠の初期段階での不足、現場警察官の認識・危機意識の差などが推測されます。遺族が訴える「自分で割ったのでは?」という発言が事実であれば、極めて問題のある認識と言わざるを得ません。理由はなぜか、その真相解明が待たれます。

これらの背景要因を考慮したとしても、ストーカー被害という明確なリスク要因を抱えた人物が、極めて不審な状況下で失踪したという事実の重大性を考えれば、「事件性なし」という初期判断(あるいはそのように受け取られる対応)は、結果的に本格的な捜査への移行を遅らせ、最悪の事態を防ぐ機会を逸した一因となった可能性は極めて高いと言わざるを得ません。特に、窓ガラス破損現場での基本的な鑑識活動(指紋採取など)すら行われなかったとの家族の訴えが事実であれば、初動対応の基本動作に深刻な問題があったことを示唆します。

2-3. 初動捜査の遅れはなぜ起きた?神奈川県警の説明とその後の展開

岡崎彩咲陽さん事件において、初動捜査の遅れは、遺族や社会から最も厳しく批判されている核心的な問題点です。家族が「誘拐の可能性」を訴え、窓ガラスの破損という具体的な状況証拠も存在したにも関わらず、なぜ白井秀征容疑者の自宅に対する強制捜査(家宅捜索)が行われ、遺体が発見されるまでに約4ヶ月もの時間を要したのでしょうか。その後どうなったのか、県警の説明と捜査の経緯を見ていきます。

神奈川県警が2025年5月3日に行った説明や、これまでの捜査関係者からの情報を総合すると、県警側の認識と捜査の経緯は以下のようなものだったとされています。

- 事件性の認識と任意捜査: 県警は当初から「事件性を疑い」、白井容疑者に対し、複数回(少なくとも12月22日、23日、翌1月16日など計7回)にわたり任意での事情聴取や、本人の同意を得た上での自宅内の確認(計3回)を行っていたと説明。しかし、白井容疑者は一貫して関与を否定していたとされる。

- 任意捜査の限界と証拠の壁: 強制捜査(家宅捜索)に必要な捜索差押令状の取得には「相当な理由」が必要。県警説明によれば、行方不明直後の段階では、白井容疑者の関与を裏付ける客観的証拠が乏しく、令状請求に踏み切れなかったと判断していた可能性。1月16日の任意での自宅確認時も「親族が食事をしている」として詳細確認できず、任意捜査の限界があったことを示唆。

- 継続的な捜査活動: 任意聴取や自宅確認と並行し、知人からの聞き込み、携帯電話位置情報確認、立ち寄り先捜索、防犯カメラ解析など、岡崎さんの行方を追う捜査は継続していたと主張。

- 捜査が大きく動いた契機 (2025年4月):

- 岡崎さんの家族が、白井容疑者に対するストーカー規制法違反などの容疑で県警に告発状を提出。

- ほぼ同時期に、白井容疑者が4月上旬に海外(アメリカ)へ出国した情報が警察にもたらされる。

これらの新たな情報を受け、県警は捜査を加速。行方不明後の白井容疑者の供述(例:「この日に家に行った」発言)などを再検討し、ストーカー規制法違反(住居侵入等)の構成要件を満たせると判断。4月28日に令状請求、許可を得て4月30日に白井容疑者宅を家宅捜索。結果、クローゼット内のバッグから岡崎さんの遺体を発見。

県警側のロジックを要約すれば、「当初から事件性を疑い任意捜査は継続したが、強制捜査に必要な証拠がなかった。遺族告発や容疑者海外渡航を受け、ストーカー規制法違反容疑で令状請求が可能となり、家宅捜索、遺体発見に至った」となります。その後、5月3日に白井容疑者は帰国し、死体遺棄容疑で逮捕されました。

しかし、この県警の説明に対しては、「失踪直前の9回のSOSや窓ガラス破損から、もっと早期に強制捜査すべきだったのでは」「任意確認は十分だったのか」「証拠収集努力が足りなかったのでは」といった厳しい批判が残ります。特に、遺族が主張する「窓ガラス破損現場での指紋採取すら行われなかった」点が事実なら、基本的な初動捜査プロセスに重大な欠落があった可能性を強く示唆します。

元兵庫県警刑事で犯罪評論家の飛松五男(とびまついつお)氏は、テレビの取材に対し「基本的な捜査を進めたら1か月で解決する話なのに、警察は捜してくれないし『事件性はない』と言う。こんな最悪の結果になってしまい、本当に悲しい」と述べ、警察の対応の遅さと捜査の見通しの甘さを厳しく批判しています。この事件は、ストーカー事案における警察の危機管理能力、証拠収集能力、そして被害者の命を守る意志が問われる結果となりました。

2-4. 遺族・関係者の悲痛な叫びと警察への怒り:抗議行動の背景にあるもの

神奈川県警、とりわけ川崎臨港署の一連の対応に対する岡崎彩咲陽さんの遺族や関係者の深い悲しみ、そして抑えきれない怒りは、遺体発見の報道後、極めて強い形で表明されました。彼らの言葉からは、警察への不信感と、救えたはずの命が失われたことへの無念さが痛いほど伝わってきます。

遺族・関係者の声:

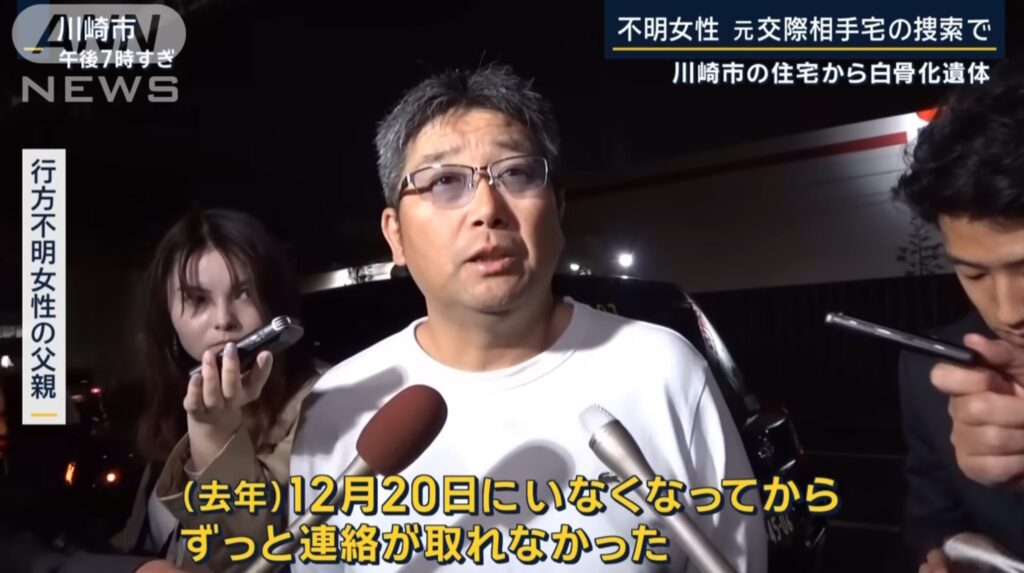

- 父親の岡崎鉄也(おかざきてつや)さん: 報道陣に対し、「娘は元交際相手からひどいストーカー行為を受けていた」「行方不明直前には友人に『殺されるかもしれない』とメッセージを送っていた」「何度も警察に相談したのに、何もしてくれなかった」と強い憤りを表明。遺体発見後、娘が失踪直前に警察に9回も電話していた事実に触れ、「あの時、警察がもっとしっかり対応してくれていたならば、こんなことにはならなかったのではないか」と後悔と恨み節を口に。5月3日、県警の説明を受けた後も「警察の捜査の方法が間違っているので、娘は死んだと思っている。絶対許さない」と怒りをあらわにしました。

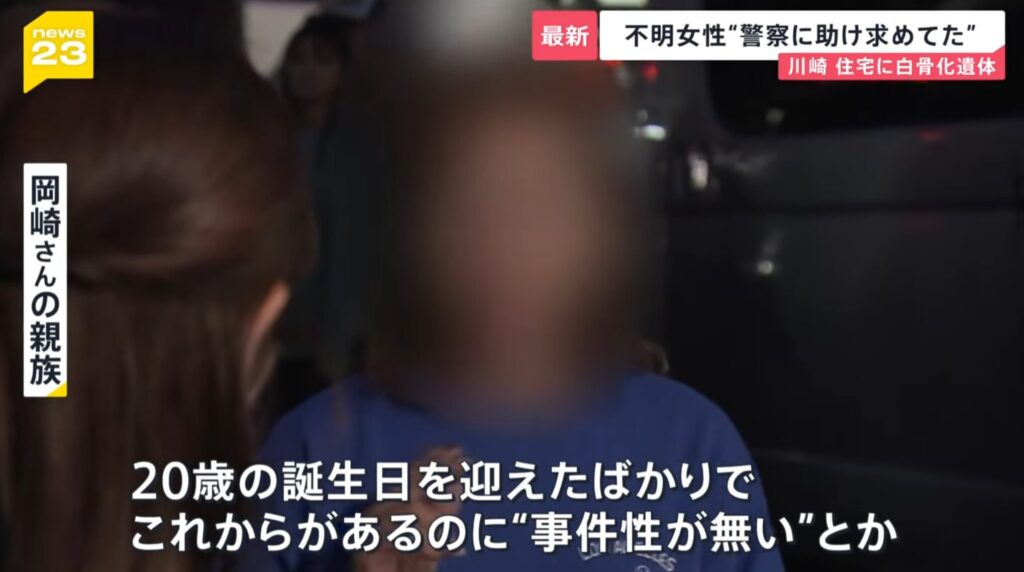

- 18歳の弟さん: 遺体発見報道に「ただただ、悲しい」と悲痛な胸の内を明かし、「自分がもっと何かできたのではないか」と自責の念を語る一方、「警察はこれまでずっと『事件性はない』と言って、自分たちが望むような捜査を全くしてくれなかったので、いらだちを強く感じています」と強い不信感を露わにしました。

- 親族の男性: 「(岡崎さんが)ストーカーで悩んでいる話は聞いていた」「警察からは『事件性がないから本格的には探せない』と言われ、本当に悔しい。もっと早く動いてくれていれば…」と不満と無念さを語りました。

- 友人の女性: 生前の相談を受けていたことを明かし、「こんなことになるなんて、信じられないし、受け入れられない」と涙ながらに語りました。

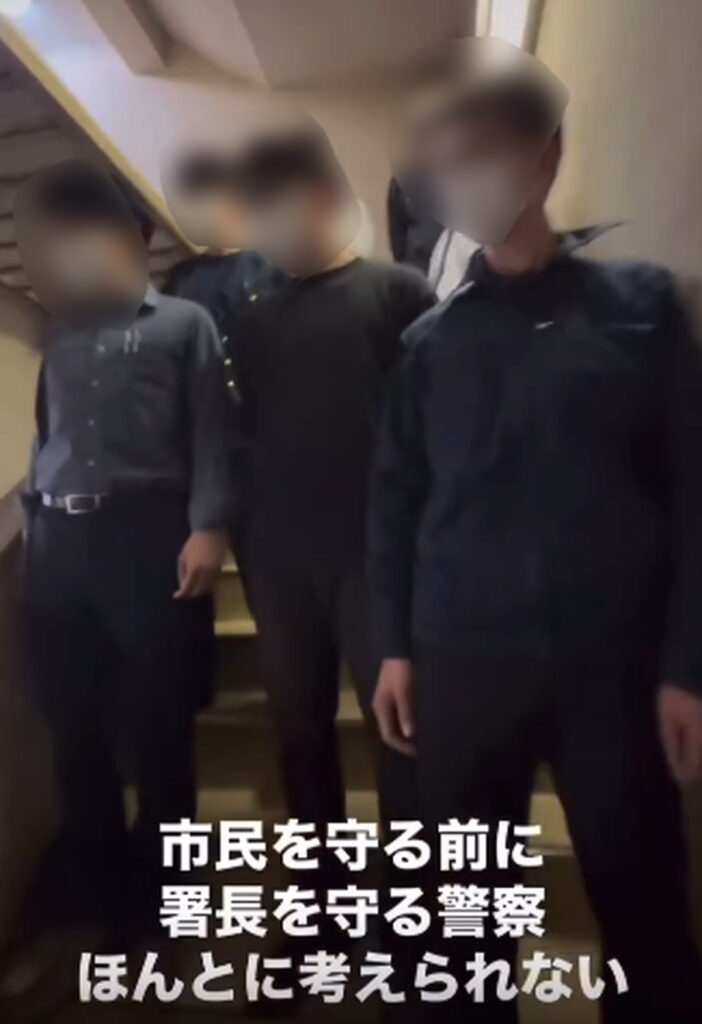

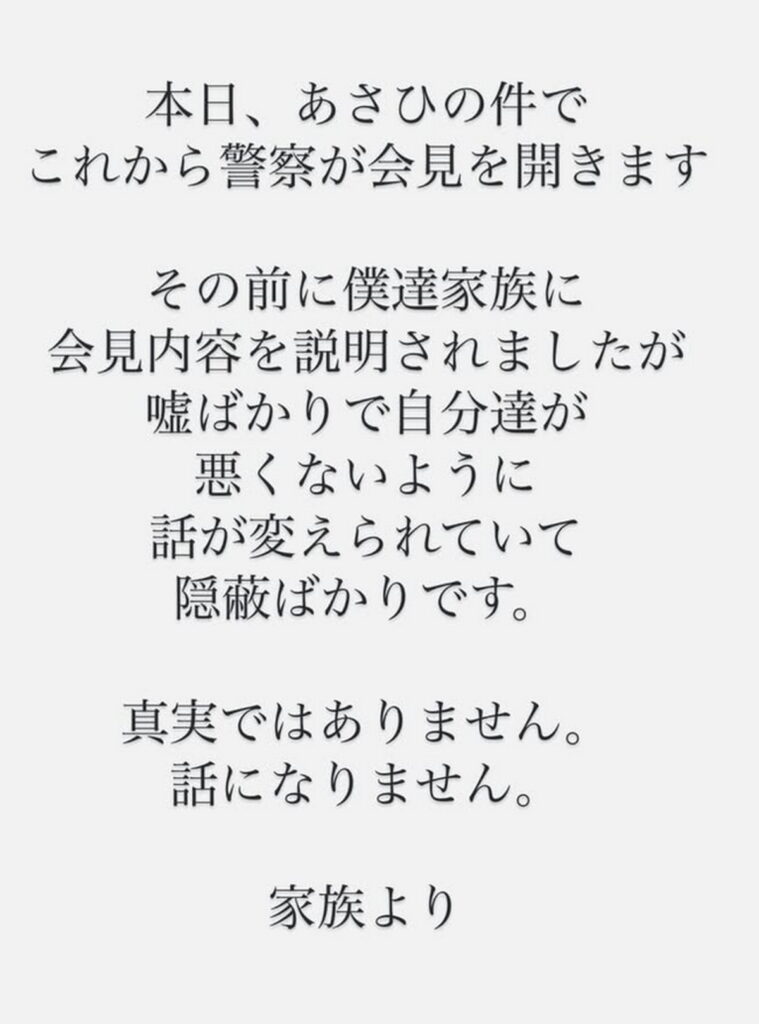

警察署への激しい抗議行動 (2025年5月1日・3日):

岡崎さんの遺体発見報道翌日の5月1日、そして遺体と確認された後の3日夜、父親の鉄也さんを含む親族や友人、支援者らが川崎臨港署を訪れ、激しく抗議しました。「娘は何度もSOSを出したのに軽くあしらわれた!」「なぜ助けてくれなかったんだ!」と涙ながらに訴え、対応した警察官や責任者との面会を要求。一部が署内に入ろうとし、警察官ともみ合いになる場面も見られ、現場は一時騒然となりました。積もり積もった不信感と怒りが爆発した瞬間でした。

弟さんのSNSでの告発:

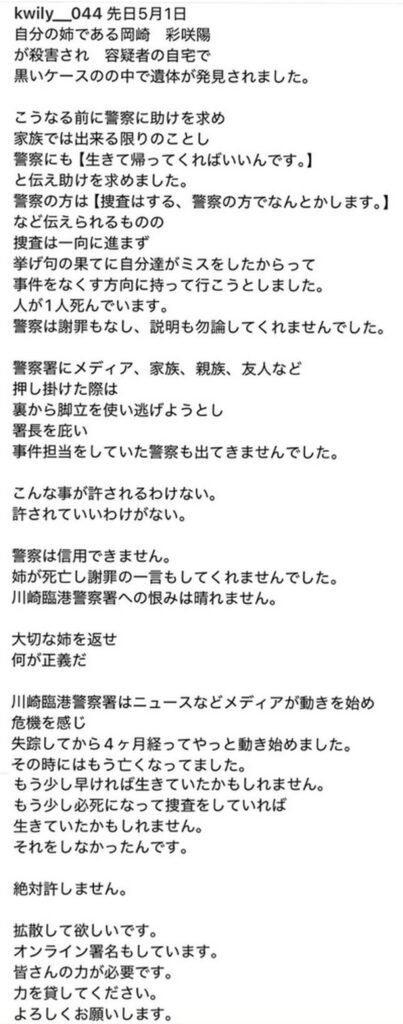

さらに、岡崎さんの弟さんは5月2日、自身のインスタグラムで「こうなる前に警察に助けを求め…【捜査はする、なんとかします。】など伝えられるものの 捜査は一向に進まず 挙げ句の果てに自分達がミスをしたからって 事件をなくす方向に持って行こうとしました」「警察は謝罪もなし、説明も勿論してくれませんでした」と、警察が捜査に消極的で責任逃れを図ろうとしたと主張。「川崎臨港警察署への恨みは晴れません」「大切な姉を返せ 何が正義だ」と怒りを込めて綴りました。抗議時に署長が裏口から脚立で逃げようとしたとも主張(事実関係は不明)し、「警察は信用できません」「絶対許しません」と断言。オンライン署名への協力を呼びかけました。5月3日には、県警の記者会見内容について「家族に説明された内容が事実と異なる」「警察は事実を隠蔽し自分達が悪くならないようにしている」と、さらなる告発を行い、警察への不信感を一層強めています。

これらの遺族や関係者からの厳しい批判や告発に対し、神奈川県警の関係者は「署がその都度(必要な)対応をしており、現時点では対応が明らかに不足していたということはないと考えているが、今後精査する」といった趣旨のコメントを出すにとどまり、5月3日の県警説明(「ストーカー相談受けた認識なし」等)も遺族側の認識とは大きく食い違っており、真相解明と説明責任のあり方が厳しく問われています。

3. 神奈川県警の不祥事まとめ一覧:過去に何があった?繰り返される問題点

神奈川県警が一部で「不祥事のデパート」と揶揄されるに至った背景には、岡崎彩咲陽さん事件のような近年の深刻な事案だけでなく、長年にわたって様々な種類の不祥事や問題のある事案が繰り返し発生し、報道されてきたという残念な歴史が存在します。ここでは、特に県民の信頼を大きく損ない、組織が抱える構造的な問題点を露呈させたと考えられる過去の主な不祥事・事件を時系列で整理し、その概要と影響をまとめます。何があったのか、その一部を見ていきましょう。

3-1. 1999年:覚醒剤使用警官隠蔽事件 – 信頼失墜の決定的原点、その詳細は?

神奈川県警の歴史において、最も深刻かつ象徴的な不祥事として記憶されているのが、1999年に発覚したこの組織ぐるみの隠蔽事件です。事件の概要は以下の通りです。

- 事件の発端: 1996年12月、県警本部の警部補が覚醒剤を使用。

- 前代未聞の隠蔽工作: 当時の県警本部長を含む複数の幹部が、組織の威信失墜を恐れ、事実を組織的に隠蔽。当該警部補は別理由で諭旨免職処分とされた。

- 監察機能の完全な麻痺: 内部不正を監視すべき監察官室までもが隠蔽工作に深く関与。自浄作用が機能不全に陥っていた。

- 隠蔽の発覚と厳しい処分: 1999年に内部告発等で発覚。元警部補は逮捕・起訴。隠蔽に関与した元本部長らは犯人隠避等で書類送検(一部起訴)、懲戒免職含む厳罰が下された。

- 社会への甚大な影響: 都道府県警本部長経験者の刑事訴追は前代未聞。「戦後最悪の警察不祥事」と評され、県警への信頼は地に墜ちた。国会でも追及され、警察全体の信頼にも打撃。組織的腐敗と隠蔽体質を象徴する事件となった。

- 同時期の不祥多発: この頃、厚木署集団暴行、相模原南署強要、戸塚署恐喝未遂、茅ケ崎署ひき逃げ放置・隠蔽疑惑なども発覚し、県警全体の規律弛緩がうかがえた。

この事件は、神奈川県警の信頼回復への道のりを極めて困難なものにし、その後の組織運営に重い影を落とし続けることになりました。

3-2. 坂本堤弁護士一家殺害事件(1989年)での初動捜査対応への批判

1989年11月4日未明、オウム真理教(当時)の問題に取り組んでいた坂本堤(さかもとつつみ)弁護士と妻、長男の一家3人が横浜市磯子区の自宅から失踪し、後に殺害されていたこの痛ましい事件においても、神奈川県警の初期対応のあり方が長年にわたり問題視されてきました。

- 事件の概要と初期状況: 一家3人が自宅から失踪。室内には争った形跡やオウム真理教のバッジが落ちるなど、教団の組織的関与を強く疑わせる状況証拠が存在した。

- 県警の初期対応への疑問: これらの状況証拠がありながら、県警は当初、事件性を直ちに認めず、「失踪」「夜逃げ」といった見方を強め、本格的な捜査体制構築や教団への強制捜査着手が大幅に遅れたと厳しく批判されている。

- 批判のポイント: 初動捜査の遅れが、その後の松本サリン事件(1994年)や地下鉄サリン事件(1995年)といった凶悪テロ事件を未然に防ぐ機会を逸した一因になったのではないか、という指摘がある。

- 事件の結末: 遺体は事件発生から約6年後の1995年9月、元幹部らの自供に基づき、新潟県、富山県、長野県の山中から発見された。

この事件は、新たな脅威に対する捜査機関の認識不足や対応能力の限界、そして初期段階での予断が捜査を誤らせる危険性を示す重要な教訓を残しました。

3-3. 逗子ストーカー殺人事件(2012年)での致命的な情報漏洩:何があった?

2012年11月に神奈川県逗子市で発生したストーカー殺人事件は、警察による個人情報の管理がいかに杜撰であり、そのミスが直接的に悲劇を引き起こしたとされる、極めて深刻な事例です。何があったのか、その経緯は衝撃的でした。

- 事件の概要: 元交際相手の男によるストーカー行為に悩まされていた女性(当時33歳)が、自宅でこの男に殺害された。男は現場で自殺。

- 神奈川県警(逗子署)の致命的ミス: 事件の約半年前、被害女性が脅迫容疑で告訴。逗子署は逮捕状を取得し執行する際、逮捕状に記載された被害女性の結婚後の新しい姓と、転居先の市町村名(逗子市)を男に読み上げてしまった。男は当時、これらの情報を知らなかったとされる。

- 情報漏洩が招いた悲劇: この情報漏洩により、男は被害女性の新しい姓と居住市町村を知る。釈放後、ネット等で情報収集し住所を特定、犯行に及んだとされる。

- 批判と事件後の影響: ストーカー事案で被害者の最新情報を加害者に与える行為は、致命的なミス。県警の情報管理体制の甘さ、危機意識の欠如、教育・指導不備が露呈し、全国的な批判を浴びた。事件後、警察庁は被害者情報の取り扱いについて通達を出し、全国的に運用見直しが進められるきっかけとなった。

この事件は、警察が被害者を守るどころか、情報管理の杜撰さによって命を奪われる事態を招いたという、最悪の失態の一つとして記録されています。信頼回復への道のりを再び大きく後退させました。

3-4. PC遠隔操作事件(2012年)での誤認逮捕と取調べ手法の問題点

2012年に日本中を震撼させた一連のPC遠隔操作事件(なりすましウイルス事件)では、神奈川県警も、他の警察本部と同様に、無実の人物を誤って逮捕するという重大な過ちを犯し、その捜査手法、特に取調べのあり方が厳しく問われることになりました。

- 事件の概要: 真犯人が他人のPCを遠隔操作し、犯罪予告等を書き込み、PC所有者が誤認逮捕されたサイバー犯罪。

- 神奈川県警の関与と誤認逮捕: 横浜市の小学校襲撃予告事件(威力業務妨害容疑)を捜査。IPアドレス等に基づき、当時19歳の男子大学生(少年)を2012年8月に誤認逮捕。

- 取調べにおける問題点の指摘: 少年は一貫して否認したが、捜査員から脅迫的・威圧的・誘導的な発言を繰り返し受けたと後に訴えた。県警内部検証は意図的な自白強要を否定したが、日弁連などは調査の客観性に疑問を呈し、自白偏重の取調べ手法を厳しく指摘。

- 結果と残された教訓: 真犯人逮捕により少年の無実が証明され、県警も誤認逮捕を認め謝罪。事件はデジタル証拠への過信の危険性、裏付け捜査の重要性、強引な取調べの問題点を改めて社会に突きつけた。

この誤認逮捕は、神奈川県警のサイバー犯罪への対応力、科学的捜査の徹底、適正な捜査手続きの遵守という点で、依然として課題が存在することを示す事例となりました。

3-5. 近年相次ぐ情報漏洩事件(特に暴力団関係):癒着の根絶は道半ばか?

1999年の覚醒剤隠蔽事件では警察と反社会的勢力との癒着も問題視されましたが、残念ながら近年においても、神奈川県警の警察官が暴力団関係者などに捜査情報や個人情報などを漏洩したとされる事件が後を絶ちません。コンプライアンス強化を図ってきたはずにも関わらず、同様の問題が繰り返されている現状は、根深い課題を示唆しています。

- 2024年4月(逮捕): 横浜市内署の警察官が指定暴力団稲川会系組員との不適切交際(飲食供応等)で逮捕(地方公務員法違反)。

- 2025年2月(書類送検): 相模原署巡査長が知人の暴力団関係者に依頼され捜査情報を漏洩(地方公務員法違反疑い)。

- 2025年2月(書類送検): 南署地域課の警察官も暴力団関係者に捜査情報を漏洩した疑い(地方公務員法違反)で書類送検。

- 2022年1月発表(事件は2020年): 元捜査二課警部補が2020年、知人の暴力団関係者に家宅捜索日程等の捜査情報を漏洩(地方公務員法違反疑い)で書類送検(2021年懲戒免職済)。動機は「関係性を継続したかった」。

- 2024年4月(逮捕): 川崎署刑事二課警部補が、元暴対課在籍時、稲川会系幹部に依頼され捜査対象者の車両所有者情報を不正照会・漏洩(地方公務員法違反疑い)。見返りに飲食接待の可能性も。

これらの相次ぐ情報漏洩事件は、個々の倫理観の問題だけでなく、組織として反社との接触ルール遵守、監督・指導体制、情報アクセス管理などに依然として脆弱性や課題が存在することを示唆しています。過去の教訓が活かされず同種問題が繰り返される事実は、改革の難しさとコンプライアンス意識浸透が道半ばであることを物語っています。

3-6. その他の主な不祥事:多岐にわたる問題(暴行、窃盗、わいせつ、裏金など)

上記以外にも、神奈川県警では個々の警察官による様々な種類の不祥事が報道されており、組織全体の規律や倫理観に対する県民の信頼を少しずつ蝕んでいます。以下に、報道された主な不祥事の一部を種類別に列挙します。

- 署内暴力・パワーハラスメント:

- 厚木署集団暴行事件(1999年発覚)

- 泉署巡査のパワハラ苦による拳銃自殺(2016年)

- 自動車警ら隊警部補による部下への暴行・パワハラ(2016-2018年)

- 川崎市警部によるパワハラ(2019-2020年)

- 第二機動隊長によるパラ派遣中のパワハラ(2021年)

- 窃盗・横領・詐欺:

- 制服警官による公務中の空き巣(2006年)

- 刑事課巡査部長による被害者宅連続空き巣(2001年判決)

- 交番での拾得金等着服・横領(2017-2019年発覚)

- 南署女性巡査による慰安旅行積立金着服(2017年処分)

- 交通機動隊巡査による特殊詐欺「受け子」・キャッシュカード窃盗(2019年逮捕)

- 平塚署員による保険金詐欺未遂(2024年逮捕)

- 海老名署巡査長による万引き(窃盗未遂)(2024年逮捕)

- 横須賀署巡査長による詐欺・有印私文書偽造(休業補償不正受給)(2024年逮捕)

- わいせつ・盗撮・痴漢行為:

- 藤沢北署巡査長による女性への覚醒剤提供・強姦疑惑(1999年提訴)

- 加賀町署巡査による留置中女性へのわいせつ行為(2000年逮捕)

- 厚木署巡査部長による相談女性への強制わいせつ(2007年逮捕)

- 大和署警部補による署内盗撮(2011年書類送検)

- 大和署員らによる集団わいせつ(2012年)

- 第二機動隊巡査部長による未成年者へのわいせつ画像送信(2012年逮捕)

- 大和署・藤沢北署員による盗撮(2012年逮捕・書類送検)

- 葉山署警部補による痴漢(2014年逮捕)

- 伊勢佐木署巡査部長による盗撮・ICカード窃盗(2016年処分)

- 川崎臨港署巡査部長による痴漢(2019年処分)

- 警備部警部による公然わいせつ(2019年書類送検)

- 第一機動隊巡査による女性トイレへの体液付着(2021年処分)

- 伊勢佐木署・川崎署員による盗撮(2022年処分)

- 大船・川崎・大和・旭署員らによる強制わいせつや盗撮(複数事案)(2022年書類送検)

- 自動車警ら隊警部補による痴漢(2022年逮捕)

- 不正・職権濫用・捜査放置・隠蔽など:

- 捜査費等の裏金問題(2003-2008年頃発覚、11億円超)

- 伊勢佐木署での106件事件捜査放置・時効成立(2013年発覚)

- 鶴見署巡査部長による捜査報告書日付偽装(2014年発覚)

- 交通総務課警部による覗き・盗撮目的住居侵入(2014年逮捕)

- 川崎署警部補らによる虚偽捜査報告書作成(2018年書類送検)

- 海老名署留置中の被疑者死亡(胸部圧迫疑い)(2019年発生、特公暴陵虐致死容疑書類送検)

- 交通捜査課警部補による交通事故調書捏造(100件以上)(2020年書類送検)

- 加賀町署泥酔者保護措置誤認による死亡(保護責任者遺棄致死)(2020年発生、書類送検)

- 第一交通機動隊巡査部長飲酒運転事故隠蔽疑惑(2014年発生、2020年処分)

- 大和・宮前署警部補ら葬儀業者への遺体情報漏洩・収賄(2021年逮捕)

- 伊勢佐木署員による外国人誤認逮捕(パスポート不携帯理由)(2025年)

- その他(薬物、住居侵入、公務執行妨害など):

- 警備部警視が新興宗教関連事件犯人蔵匿(2007年)

- 機動捜査隊巡査部長による元交際相手宅侵入・暴行(2009年逮捕)

- 中原署巡査による架空事件報告書作成(2012年逮捕)

- 刑事部警部補による酒酔い運転(2013年)

- 相模原署巡査部長による覚醒剤使用(2014年逮捕)

- 刑事部暴対課警部補による不正目的建造物侵入(2019年逮捕)

- 川崎市警部が飲酒トラブルから警察官に暴行(公務執行妨害)(2020年逮捕)

- 旭署巡査部長による警察独身寮への住居侵入(2024年逮捕)

これらの実に多種多様な不祥事は、一部の倫理観の欠如した警察官個人の問題として片付けるだけでは済まされない、より根深い問題を内包している可能性を示唆しています。組織全体の倫理教育、監督・指導体制、採用・人事、労働環境など、多岐にわたる構造的な要因が、不祥事が発生しやすい土壌を形成しているのではないか、という疑念を抱かせます。

| 時期 | 概要 | 分類 |

|---|---|---|

| 1989年 | 坂本堤弁護士一家殺害事件での初動捜査問題 | 捜査対応・危機管理 |

| 1997年 | 戸部署内 被疑者拳銃自殺(隠蔽疑惑) | 管理・隠蔽疑惑 |

| 1999年発覚 | 覚醒剤使用警官隠蔽事件(本部長ら関与) | 組織的隠蔽・汚職・薬物 |

| 1999年発覚 | 厚木署 集団暴行事件 | 内部暴力・パワハラ |

| 1999年提訴 | 藤沢北署 巡査長による強姦・薬物強要疑惑 | わいせつ・薬物・職権濫用 |

| 2000年 | 女性隊員殺害事件(同僚警察官による) | 殺人 |

| 2006年 | 鎌倉署 巡査長による公務中の空き巣 | 窃盗 |

| 2007年 | 厚木署 巡査部長による相談女性への強制わいせつ | わいせつ・職権濫用 |

| 2007年 | 警備部 警視が新興宗教事件に関与・犯人蔵匿 | 汚職・職権濫用 |

| 2010年頃発覚 | 捜査費等裏金問題(総額11億円超) | 組織的汚職・不正経理 |

| 2012年 | 逗子ストーカー殺人事件での情報漏洩 | 情報管理ミス・過失致死関連 |

| 2012年 | PC遠隔操作事件での誤認逮捕・取調べ問題 | 誤認逮捕・人権侵害・捜査手法 |

| 2013年発覚 | 伊勢佐木署 106件の事件捜査放置・時効成立 | 職務怠慢 |

| 2016年 | 泉署 巡査がパワハラ苦に拳銃自殺 | 内部問題・パワハラ |

| 2019年 | 交通機動隊 巡査が特殊詐欺受け子・窃盗 | 窃盗・詐欺・信用失墜 |

| 2020年 | 加賀町署 泥酔者保護責任者遺棄致死 | 職務怠慢・過失致死 |

| 2021年 | 大和署・宮前署 警部補らによる遺体情報漏洩・収賄 | 汚職・情報漏洩 |

| 2020-2025年 | 暴力団関係者への情報漏洩(複数件発覚) | 情報漏洩・癒着疑惑・汚職 |

| 2024-2025年 | 岡崎彩咲陽さんストーカー事件での対応批判 | 捜査対応・危機管理・職務怠慢疑惑 |

※上記リストは報道された事例の一部であり、全ての不祥事を網羅するものではありません。また、分類は主たる内容に基づいています。

4. 神奈川県警はなぜ無能と言われてしまうのか?『不祥事のデパート』と揶揄される真相

インターネット上の掲示板、SNS、ニュースサイトのコメント欄、さらには一部メディアの記事などで、神奈川県警が「無能」であるとか、「不祥事のデパート」などと、極めて厳しい言葉で揶揄されることがあります。本来、県民の生命、身体、財産を守る最後の砦であるべき警察組織に対して、なぜこれほどまでに辛辣な評価がなされてしまうのでしょうか。その背景にある要因と、そうした見方が形成されるに至った真相に迫ります。理由はなぜなのでしょうか。

4-1. ネット上で「無能」と痛烈に批判される背景:その理由は何か?

近年、特にSNSの爆発的な普及により、個々の事件や警察の具体的な対応に対する市民の声が、瞬時に広範囲に可視化・共有されるようになりました。神奈川県警がネット上で「無能」といった強い言葉で批判(炎上)される背景には、以下のような複数の要因が複合的に作用していると考えられます。

- 衝撃的な重大事件・不祥事の記憶: 覚醒剤隠蔽、坂本弁護士事件、逗子ストーカー事件、そして岡崎彩咲陽さん事件など、メディアで大々的に報道され社会に衝撃を与えた事件・不祥事が、県警全体のイメージを決定づけています。「また神奈川県警か」といったステレオタイプな認識が広がり、組織全体への根強い不信感へと繋がっています。

- 被害者・当事者からの告発と共感の拡散: 岡崎さん事件のように、被害者遺族がSNSや会見等で警察対応への不満や怒りを直接訴えるケースが増えています。「SOSが無視された」「説明責任を果たさない」といった訴えは共感を呼び、批判的な世論を形成・増幅させます。

- 他都道府県警との比較(印象論を含む): 客観的データに基づかずとも、「他の県警より不祥事が多い」「対応が杜撰だ」「レベルが低い」といった印象に基づく比較論がネット上で語られ、「神奈川県警は問題が多い」というイメージを補強しています。

- 県民・国民の高い期待とのギャップ: 税金で運営され安全を守る役割を担う警察への期待は非常に高く、その期待を裏切る不祥事や不適切な対応が起きた場合、反動としての失望感や怒りは一層強く表出します。

- 些細なミスの可視化と炎上: 交通違反取締りでの対応、不親切な態度、警察官個人の不適切投稿などが容易に記録・拡散され、「こんなレベルの低い警察官がいるのか」といった批判が「神奈川県警は無能」という短絡的なレッテル貼りに利用されるケースも見られます。

これらの要因が複雑に絡み合い、特に匿名性の高いインターネット空間を中心に、「神奈川県警=無能」といった、過度に一般化され、感情的とも言える批判が生まれやすい土壌が形成されていると考えられます。

4-2. 「不祥事のデパート」と呼ばれる由縁:繰り返される問題と県民の信頼低下

「不祥事のデパート」という、極めて不名誉かつ屈辱的な呼び名が定着してしまった背景には、単発の不祥事ではなく、長年にわたり、実に様々な種類、様々な階級の職員による問題行動や組織的な不正が、繰り返し発生し、報道されてきたという厳然たる事実があります。まるで次々と新しい「商品(=不祥事)」が入荷されるかのような状況が、この皮肉な呼称を生み出したと言えるでしょう。

その「品揃え」は、覚醒剤隠蔽のような組織的腐敗・隠蔽体質の問題から、窃盗、横領、詐欺、性犯罪、内部暴力、パワハラ、反社への情報漏洩、捜査書類捏造、事件捜査放置、誤認逮捕、ストーカー・DV事案への対応不備、職務怠慢に至るまで、枚挙にいとまがないほど多岐にわたります。一つの問題への謝罪や再発防止策が発表されても、間もなく別の問題が発覚するという負の連鎖が、「体質は変わらないのでは」「また起きるのでは」という、深く根差した不信感と諦めを生み出しています。

特に、逗子ストーカー殺人事件や今回の岡崎彩咲陽さん事件のように、市民の生命や身体の安全に直接関わる事案で、被害者のSOSが適切に受け止められず、有効な保護措置や迅速な捜査に繋がらず、最悪の結末を招いたケースは、信頼低下を決定的にします。「警察に相談しても無駄」「守ってくれない」という認識が広がれば、警察組織の存在意義そのものが揺らぎかねません。

神奈川県警は、不祥事のたびに謝罪し、再発防止策を発表してきましたが、それらが本当に実効性を伴い、組織文化や職員の意識変革にまで繋がっているのか、県民からは依然として厳しい、そして疑いの目が向けられています。失墜した信頼を回復するには、対症療法ではなく、問題の根本原因に踏み込んだ改革と、その進捗を透明性を持って示し続ける、継続的かつ目に見える真摯な努力が不可欠です。

4-3. 組織運営や捜査体制に潜む構造的な課題:問題の根源はどこにある?

不祥事がこれほどまでに頻発し、根絶されない背景には、個々の警察官の資質や倫理観の問題だけでなく、神奈川県警という巨大な組織の運営方法や捜査体制そのものに、何らかの構造的な課題や欠陥が存在するのではないか、という可能性が指摘されています。問題の根源はどこにあるのでしょうか。

- 巨大組織ゆえのガバナンスの難しさ: 全国3番目の職員数(約1万5千人以上)、多数の警察署(54署)を抱え、末端までの指示徹底や厳格な監督・指導が困難。情報伝達の遅延・歪曲、意思決定の硬直化、部門間連携不足などが効率的な運営や危機対応を阻害している可能性。

- 人事・教育システムの課題: 採用後の教育や継続的な研修が、社会変化や新たな犯罪、人権意識に対応できているか。高い倫理観・規範意識を醸成・維持できているか。人事評価システムが能力・実績を正当に評価し、問題職員の早期発見・適切な対応に繋がっているか疑問視される点。

- 内部監察機能の実効性への疑問: 覚醒剤隠蔽事件で麻痺が露呈。その後強化されたとされるが、真に独立性を保ち、厳格・実効的に機能しているか。馴れ合いや忖度、組織防衛が働く余地はないか。内部告発が比較的多いとの指摘もあるが、抜本的改善に直結しているかは不明。

- 捜査手法・捜査文化の問題: PC遠隔操作事件で見られたような「自白偏重」文化が根強くないか。科学的捜査手法の導入・活用は徹底されているか。部署間の縦割り意識やセクショナリズムが連携を妨げ、効果的な捜査を阻害している可能性。

- 過酷な労働環境の影響: 人員不足や都市部特有の高い事件・事故率、24時間勤務、危険な職務など、過酷な労働環境。慢性的な長時間労働やストレスが心身を蝕み、判断力低下、ミス、逸脱行為(不祥事)の遠因となっている可能性(例:泉署パワハラ自殺事件)。

- 根強い隠蔽体質の残存(再掲): 不都合な事実を内部処理し、公表を避けようとする「隠蔽体質」がもし文化として残存していれば、自浄作用を妨げ、問題の早期発見・対応を遅らせ、不祥事連鎖の最大の原因となっている可能性。

これらの構造的な課題が複合的に作用し、神奈川県警において不祥事が起こりやすく、根絶されにくい土壌を形成しているのではないか、という見方が有力です。表面的な対策や個々の職員への責任追及だけでは不十分であり、組織の根幹に関わる、より深く踏み込んだ改革が必要とされているのかもしれません。

4-4. 他県警と比較して本当に不祥事が多いのか?客観的データの限界

「神奈川県警は、他の都道府県警察と比較して、突出して不祥事の件数が多い」というイメージは広く浸透していますが、このイメージが客観的なデータによって明確に裏付けられているかというと、実はその判断は容易ではありません。

比較を困難にする要因:

- 懲戒処分の公表基準の差異: 各都道府県警で公表する不祥事のレベル(免職~戒告など)や詳細情報の基準が統一されていない。神奈川県警は比較的詳細に公表する傾向があるとも言われるが、内部処理事案は不明。単純な件数比較では実態を反映しない。

- 組織規模の影響: 神奈川県警は大規模組織であり、職員数が多ければ絶対数も多くなる傾向。職員数あたりや人口あたりの発生率で比較する必要があるが、公表基準の差異の問題は残る。

- メディアの注目度と報道のされやすさ: 首都圏に位置するため、他の地方県警の同程度の不祥事より詳細に、大きく報道されやすい側面も。報道量が多ければ「不祥事が多い」印象が強まる可能性。

客観的な比較データの限定性:

警察庁は全国の懲戒処分件数などを集計・公表しているが、個別の都道府県警ごとの詳細な内訳や長期的な推移が常にアクセス可能な形で公開されているわけではないため、厳密な比較分析のための客観的データは限定的です。

結論として:

現時点で入手可能な客観的データだけに基づき、「神奈川県警が他県警と比較して統計的に有意差をもって突出して不祥事が多い」と明確に断定することは困難です。しかし、断定できなくとも、覚醒剤隠蔽事件のような組織の根幹を揺るがす不祥事や、逗子ストーカー殺人事件、岡崎彩咲陽さん事件のような社会に大きな衝撃を与えた重大事件が実際に発生していることは紛れもない事実です。そして、これらの事件や数々の不祥事が繰り返し報道・増幅され、「神奈川県警は不祥事が多い」「無能だ」という強いネガティブイメージが形成・定着していることも事実と言えるでしょう。

したがって、重要なのは件数比較よりも、発生している不祥事の内容の深刻さ、県民の信頼へのダメージ、そして組織として失敗から学び、実効性ある改善策を講じ、二度と繰り返さない真摯な姿勢が、県民の目に見える形で示されているかどうか、という点にあると考えられます。

5. 川崎臨港署の署長は誰?岡崎彩咲陽さん事件当時の責任者と現在の体制

岡崎彩咲陽さんのストーカー被害相談と、その後の悲劇的な結末において、初期対応の中心となった川崎臨港署の対応には、極めて大きな注目が集まりました。一連の対応における現場の責任者は誰だったのか、そして事件が大きく動いた現在の署の体制はどうなっているのか、公開されている情報や報道に基づいて見ていきましょう。

5-1. 岡崎彩咲陽さん事件発生・相談時の川崎臨港署署長は仲戸川博幸(なかとがわひろゆき)氏

岡崎彩咲陽さんが元交際相手からのストーカー被害について複数回相談を行い、そして2024年12月20日に行方不明となった当時、川崎臨港署のトップである署長の職にあったのは、仲戸川 博幸(なかとがわ ひろゆき)氏です。

- 着任時期: 2022年(令和4年)3月22日付の人事異動で川崎臨港署長に就任。

- 着任前の経歴: 神奈川県警本部の刑事部暴力団対策課「暴力団排除対策室長」を務めていたと報じられており、暴力団対策のエキスパート。

- 事件当時の在任: 岡崎さんが相談を繰り返していた2024年6月頃から行方不明となった同年12月、そしてその後の初期捜査期間において、川崎臨港署の最高責任者として指揮監督を行う立場にあった。

- 異動時期: 岡崎さんの遺体発見直前の、2024年(令和6年)3月19日付の定期人事異動で川崎臨港署長を離任。その後の異動先や処遇は不明。

岡崎彩咲陽さん事件における川崎臨港署の初期対応については、今後、県警本部による詳細な内部調査・検証が行われると思われますが、その結果次第では、当時の署長であった仲戸川氏の監督責任についても問われる可能性は否定できません。しかし、2025年5月4日現在、県警から当時の署長の責任に関する具体的な言及はありません。

5-2. 現在(2025年5月時点)の川崎臨港署署長は石崎弘志郎(いしざきひろしろう)氏

仲戸川博幸氏の後任として、2025年4月末の遺体発見、そして5月初旬の容疑者逮捕という、事件が大きく動き、県警への批判が最高潮に達している渦中に、川崎臨港署の署長を務めているのは、石崎 弘志郎(いしざき ひろしろう)氏です。

- 着任時期: 2024年(令和6年)3月19日付で川崎臨港署の第62代署長として着任。

- 経歴等: 署のウェブサイト「署長あいさつ」で、今回が初の署長職であると述べている。具体的な前職等は公開情報からは不明。警視の階級と推測される。

- 着任後の主な活動: 特殊詐欺対策サミット主催、署内武道始式での訓示、交通安全キャンペーン参加、地域の祭りでの防犯啓発など、精力的に活動。

しかし、着任からわずか1ヶ月余りで、前任者の時期に端を発した岡崎彩咲陽さん事件が最悪の結末を迎え、署への激しい怒りと不信に直面するという、極めて困難な状況下での署運営を余儀なくされています。石崎署長には、事件捜査への適切な対応、署内の問題点の検証・改善、信頼回復、そして同様の悲劇を繰り返さないための実効性ある再発防止策の構築・実行が、喫緊の課題として重くのしかかっています。

5-3. 過去の川崎臨港署長の経歴と交代時期のパターン

近年の川崎臨港署長の交代状況を遡ると、署長ポストの位置づけや人事異動のパターンについて、一定の傾向が見て取れます。

- 荒川 徹朗(あらかわ てつろう)氏: 仲戸川博幸氏の前任者。

- 着任: 2021年(令和3年)3月22日。

- 前職: 港北警察署副署長。以前は本部少年捜査課課長代理、田浦署副署長など歴任。

- 異動先: 1年間署長を務め、2022年(令和4年)3月に本部生活安全部生活保安課長へ。

- 山田 隆(やまだ たかし)氏: 荒川徹朗氏の前任者。

- 在任期間: 2021年3月まで署長(着任時期不明)。

- 異動先: 2021年3月に座間警察署長へ転任。

これらの情報から、川崎臨港署長は主に警視階級が就任し、多くは本部課長代理クラスや他署副署長経験後に着任。任期は1~2年程度が一般的で、その後は本部課長職や他署長へ異動するケースが見られます。警察組織のキャリアパスにおける重要なステップの一つと位置づけられていることを示唆しています。

| 氏名 | 就任日 | 判明している前職 | 判明している異動先(離任後) | 在任期間(推定) |

|---|---|---|---|---|

| 石崎 弘志郎(いしざき ひろしろう) | 2024年3月19日 | (初の署長職との情報あり) | 現職 (2025年5月時点) | – |

| 仲戸川 博幸(なかとがわ ひろゆき) | 2022年3月22日 | 本部 刑事部 暴力団対策課 暴力団排除対策室長 | 不明 (2024年3月離任) | 2年 |

| 荒川 徹朗(あらかわ てつろう) | 2021年3月22日 | 港北警察署 副署長 | 本部 生活安全部 生活保安課長 (2022年3月異動) | 1年 |

| 山田 隆(やまだ たかし) | (不明) | 不明 | 座間警察署長 (2021年3月異動) | (不明) |

5-4. 署長交代時期に見る神奈川県警の人事異動の傾向

上記の川崎臨港署長の交代時期(山田氏→荒川氏:2021年3月、荒川氏→仲戸川氏:2022年3月、仲戸川氏→石崎氏:2024年3月)を見ると、いずれも3月に行われていることが分かります(2023年は交代なし)。基本的には春季、特に年度末の3月に定期的な人事異動が行われるサイクルが存在することが強く示唆されます。

これは多くの都道府県警察で共通の傾向であり、署長クラスや本部幹部の人事異動は、春の定期異動で大規模に発表・発令されるのが通例です。川崎臨港署長ポストも、この県警全体の定期人事ローテーションの一環として決定されていると考えられます。

また、署長経験者の経歴(本部管理職や他署副署長経験など)からも、警察署での現場指揮経験と本部での専門分野経験を相互に積ませ、幹部の総合的な能力向上を図るという、警察組織に一般的なキャリア形成パターンが見て取れます。川崎臨港署長は、警視クラスの幹部警察官にとって、キャリアアップ過程における重要な経験を積むためのポストの一つとして位置づけられていると言えるでしょう。

6. 神奈川県警トップ・和田薫(わだかおる)本部長の着任と今後の県警運営への期待と課題

岡崎彩咲陽さん事件をはじめとする不祥事や問題が相次ぎ、県民からの信頼が大きく揺らいでいる神奈川県警。その組織運営の最高責任者である県警本部長の役割は極めて重要です。ここでは、現在の神奈川県警トップである和田薫(わだ かおる)本部長について、着任時の経緯や抱負、そして今後の県警運営に求められる課題について触れます。

2024年8月8日付で、神奈川県警察本部長に和田 薫(わだ かおる)氏(当時55歳)が就任しました。直江利克(なおえ としかつ)・前本部長(皇宮警察本部長へ転出)の後任となります。和田新本部長は、着任当日に県警本部で記者会見を開き、その抱負を語りました。

和田本部長は兵庫県の出身で、1992年(平成4年)に警察庁に入庁したキャリア組の警察官僚です。これまでに、福島県警察本部長や、警察大学校副校長兼警察庁長官官房審議官といった要職を歴任してきました。神奈川県での勤務は今回が初めてとのことで、着任会見では神奈川県の印象について「歴史と文化に彩られ、風光明媚(めいび)で洗練された土地柄」と好意的に語りました。

一方で、神奈川県の治安情勢については、「県の規模が大きいこともあって、残念ながら大きな事件、事故も非常に多いところ」と冷静に分析し、その責任の重さを認識していることを示唆。「県民の期待と信頼に応えられるよう、職員と一丸となって治安維持に取り組みたい」「自分の目でも(現場を)よく見て、県民の声に耳を傾けながら、一緒に対応していければ」と述べ、現場主義と県民目線を重視する姿勢を強調しました。そして、「強い使命感と高い緊張感を持って、治安維持の責務をしっかりと果たしていきたい」と力強く決意を表明しました。

趣味は旅行とのことで、箱根には何度か訪れたことがあるものの、「なかなか県内にいなければ見られないところもあると思う。そうしたところもぜひ、自分の目で見てみたい」と、神奈川の地への関心も示しました。

和田本部長が着任したのは、岡崎彩咲陽さんが行方不明になる約4ヶ月前であり、県警が抱える様々な課題が表面化しつつある、極めて難しい時期でした。特に岡崎さん事件で露呈した可能性のあるストーカー事案への対応の甘さ、初動捜査の問題、組織内の連携不足、そして何よりも県民からの信頼失墜という深刻な事態に対し、県警トップとしてどのようにリーダーシップを発揮し、具体的な改善策を打ち出し、組織改革を進めていくのか。その手腕が今、厳しく問われています。県民の期待に応え、真の「安全・安心」を実現するためには、過去の不祥事から目を背けることなく、徹底した原因究明と再発防止、そして組織文化そのものの変革に、強い覚悟を持って取り組むことが求められます。

7. ネット上の反応:岡崎彩咲陽さん事件と警察対応への厳しい声(炎上理由)

岡崎彩咲陽さんの遺体発見と元交際相手・白井秀征容疑者の逮捕という報道を受け、インターネット上のニュースサイトコメント欄やSNSでは、事件の悲劇性と共に、神奈川県警、特に川崎臨港署の対応に対する極めて厳しい批判や意見が噴出しました。これが炎上の大きな理由となっています。ここでは、寄せられた多くのコメント(##最新情報記載分)を網羅的に分析し、その主な論点を解説します。

警察の初期対応・捜査への痛烈な批判(何があったのか?):

最も多く見られたのは、岡崎さんが行方不明になる前の度重なるストーカー相談(県警発表では12月だけで9回の電話)や、行方不明直後の状況(12/22の窓ガラス破損)に対する警察の対応の甘さ、遅さを糾弾する声です。「なぜ9回ものSOSを真剣に受け止めなかったのか」「窓ガラスが割られているのに『事件性なし』(遺族主張)とはどういう判断だ」「基本的な捜査(指紋採取など)すら怠ったのでは」といった具体的な疑問や怒りが数多く表明されました。「警察がもっと早く、真剣に動いていれば彼女は助かったかもしれない」という無念の声は、多くのコメントに共通するトーンでした。「警察は事件が起きないと動かない」「殺されてから来てくださいと言っているようなものだ」といった、警察組織の事後対応主義や危機意識の欠如を根本から批判する意見も目立ちました。県警が任意で3回自宅確認したという説明に対しても「いくら任意とはいえ捜査能力が低すぎるのでは」との疑問が呈されています。

ストーカー規制法の限界と運用の問題点:

警察の対応批判と同時に、現行のストーカー規制法の限界や、その運用上の問題を指摘する声も多く上がりました。「法律があっても警察が適切に運用しなければ意味がない」「桶川ストーカー殺人事件(1999年)の教訓が全く活かされていない」といった意見です。特に、被害届の取り下げ(岡崎さんも10月に一度取り下げている)や、被害者本人の明確な意思表示がないと警察が強制的な措置(警告、禁止命令、逮捕など)を取りにくい現状に対し、「加害者に脅されて取り下げるケースもあるのに、それを考慮しないのか」「被害者が恐怖で動けない状況でも介入できるように法改正すべきだ」「警告1回で逮捕・実刑など厳罰化すべき」といった、より踏み込んだ対応を可能にするための法制度の見直しや厳罰化を求める声が強く上がっていました。県警が「岡崎さんの意向を踏まえ警告せず」と説明した点も批判の対象となっています。

神奈川県警への根強い不信感(また神奈川県警か):

今回の事件をきっかけに、過去の不祥事にも触れながら、神奈川県警という組織全体に対する根深い不信感を表明するコメントも多数見られました。「また神奈川県警か」「全国でも特に頼りにならない警察」「動かない理由ばかり探している印象」「捜査の仕方を間違ったから死んだ」といった厳しい評価が並びました。弟さんのSNS投稿で言及された、警察による説明責任の欠如や情報隠蔽疑惑(県警会見内容が事実と異なるとの主張)、抗議に対する不誠実な態度(とされるもの、署長逃走疑惑含む)も、この不信感をさらに増幅させる要因となっています。「臨港署と白井家は何か関係があるのでは」と疑う声まで上がっています。

警察擁護論や社会への問題提起も:

一方で、少数ながらも警察側の事情を考慮する意見も見られました。「警察は膨大な数の人身安全関連事案に対応しており、全てを救うのは困難」「人員不足や法的な制約もある(川崎区は犯罪が多い地域との指摘も)」「国民全体のモラル向上が根本的な解決策」といった視点です。また、被害者と加害者双方の交友関係や外見(弟さんのタトゥー、白井容疑者の顔面タトゥー報道など)から、「特定の環境」に関わることのリスク管理の重要性を説く意見(「類は友を呼ぶ」「人を見る眼とリスク管理が大切」など)や、被害届を出したり取り下げたり、復縁したりする被害者側の行動が警察の判断を難しくした可能性を指摘する声(「警察を振り回してるのでは」「遺族の言い分は自分勝手では」)、事件報道における被害者と加害者のプライバシー(顔写真の公開基準)のあり方について疑問を呈する声(「なぜ容疑者の顔は晒されないのか」)もありました。県警の説明と遺族の説明の食い違いから「どちらも怪しい」「メディアの偏向報道もあるのでは」と慎重な見方をする意見も見られました。

総括:

全体として、ネット上の反応は、岡崎彩咲陽さんの死を悼む声と共に、警察、特に神奈川県警の対応に対する強い怒りと不信感が大勢を占めています。単なる感情的な批判にとどまらず、ストーカー規制法のあり方や警察組織の構造的な問題点にまで言及する意見が多く見られ、今回の事件が社会に与えた衝撃の大きさと、警察への信頼回復がいかに困難な課題であるかを明確に示しています。

8. まとめ:神奈川県警の不祥事が多い理由と信頼回復への険しい道のり

この記事では、神奈川県警においてなぜ不祥事が多いと指摘されるのか、その背景にある複数の理由を、最新の岡崎彩咲陽さん事件における警察対応の問題点を中心に、過去の重大事件や組織的な課題、ネット上での批判(炎上理由)なども踏まえながら、多角的に詳しく検証してきました。

8-1. 神奈川県警で不祥事が多発すると言われる理由の総括

神奈川県警で不祥事が後を絶たない、あるいはそのように強く認識される背景には、単一の原因ではなく、以下のような複数の要因が複合的に絡み合っていると考えられます。

- 過去の重大事件が残した深い傷跡: 1999年の覚醒剤隠蔽事件、坂本弁護士一家殺害事件での対応、逗子ストーカー殺人事件での情報漏洩などが、払拭しきれない根深い不信感の源泉となっています。

- 組織的な体質への根強い疑念: 問題発生時の矮小化や隠蔽を疑わせる「隠蔽体質」への懸念。監察システムの機能不全や自浄作用の働きにくさへの指摘が絶えません。

- 類似問題の繰り返しと教訓の形骸化: 暴力団への情報漏洩やストーカー・DV事案への対応不備など、過去の失敗の教訓が浸透・徹底されず、類似問題が繰り返される傾向は構造的問題を示唆します。

- 潜在的な人員・組織運営上の課題: 巨大組織ゆえのガバナンス難、人員不足の可能性、採用・教育・人事システムの課題、過酷な労働環境などが、不祥事リスクを高める潜在的要因となり得ます。

- 社会の厳しい目と情報の急速な拡散: メディア報道に加え、SNS普及により問題点が容易に可視化・拡散され、直接的かつ厳しい批判が集まりやすい状況があります。

8-2. 岡崎彩咲陽さん事件が浮き彫りにした深刻な問題点とは?

2024年から2025年にかけて発生した岡崎彩咲陽さんの事件は、神奈川県警、特に川崎臨港署が抱える可能性のある問題を、極めて象徴的な形で社会に突きつけました。何があったのか、その問題点を整理します。

- 初期対応の遅れと危機認識の欠如: 度重なる相談や異常な状況(窓ガラス破損)にも関わらず、当初「事件性なし」と判断された(遺族主張)とされる点は、危機認識能力や感度の鈍さを露呈した可能性。不可欠な初動捜査(鑑識等)が遅れた疑いが濃厚です。

- 被害者の切迫したSOSへの感応度の低さ: 行方不明直前の9回の電話相談という重要なサインに対し、安全確保を最優先とした積極的・具体的な介入措置(保護、警告・禁止命令手続き等)が十分取られたとは言い難く、被害者の訴えに寄り添う姿勢が欠けていたのではないかという疑問が強く残ります。

- 組織内での情報共有と連携体制の不備の可能性: 過去の相談履歴や被害届情報が、その後の対応(相談、臨場等)に適切・迅速に共有・連携され活用されたか。縦割り意識や情報伝達不備が全体像把握やリスク評価を妨げた可能性。

- 結果としての県民信頼の致命的な失墜: 警察に助けを求めていた市民の命がストーカー犯罪で奪われるという最悪の結果を防げなかった事実は、「市民の生命・身体の保護」への姿勢や捜査・対応能力そのものへの信頼を根底から揺るがす深刻な事態を招きました。

8-3. 県民の信頼回復に向けた今後の重要課題:再生への道筋

一度失われた信頼を取り戻し、神奈川県民が真に安心して暮らせる社会を実現するために、神奈川県警には、以下のような極めて重い課題に対して、組織の存続をかけて真摯に、かつ継続的に取り組むことが強く求められています。

- 徹底した原因究明と県民への誠実な説明責任の履行: 岡崎さん事件の警察対応について、内部だけでなく外部の目も入れた徹底的かつ客観的な原因究明を行い、結果、問題点、改善策をご遺族と県民全体に透明性をもって誠実に説明すること。遺族が指摘する県警説明との食い違いも解消する必要があります。

- 組織文化の抜本的な変革と自浄作用の強化: 過去の失敗から目を背け、問題を矮小化・隠蔽しようとする文化があれば払拭し、不都合な事実も率直に認め改善に繋げるオープンで健全な文化を醸成すること。実効性のある内部通報制度と職員が安心して声を上げられる環境整備も不可欠です。

- ストーカー・DV等、人身安全関連事案への対応能力の飛躍的向上:

- 初期対応マニュアルを最新知見・教訓に基づき全面的に見直し、危機評価精度を高める。

- 担当警察官の専門知識(加害者心理・行動特性、関連法令、被害者支援ノウハウ等)向上のための研修強化・義務化。

- 関連外部機関(カウンセラー、NPO、弁護士、医療・福祉機関等)との連携を緊密化し、多角的支援体制を構築。

- 被害者の声に真摯に耳を傾け、恐怖や不安に寄り添い、「必ず守る」という強い意志と安心感を与える姿勢を全警察官が徹底すること。被害届の取り下げがあった場合の対応なども見直す必要があります。

- 捜査能力の向上と捜査プロセスの適正化、倫理観の再確立: 科学的捜査手法の導入・活用促進と自白偏重からの脱却。取調べ全過程の可視化(録音・録画)原則化と人権尊重の徹底。捜査情報管理体制強化と情報漏洩根絶。全職員への高い倫理観・使命感の再認識のための継続的教育・研修。

- 外部からの厳しい監視と提言の積極的な活用: 警察委員会活性化に加え、弁護士会、学識経験者、市民オンブズマン、被害者支援団体など外部からの厳しい意見・評価・改善提案を真摯に受け止め、組織改革・運営改善に積極的に活かす実効性ある仕組みの構築・強化。

これらの課題への取り組みは、決して容易ではなく、時間と労力、痛みを伴う改革が必要でしょう。しかし、県民の安全を守り、失われた信頼を回復するという、警察組織に課せられた本来の使命を果たすためには、避けては通れない道です。神奈川県警がこの危機を真摯に受け止め、県民から再び信頼される組織へと再生できるか、その今後の取り組みが厳しく注視されています。

コメント