2025年5月14日にリリースされた星野源さんの待望のニューアルバム『Gen』。そのプロモーションの一環として展開された広告が、インターネット上で大きな議論を呼び、一部で「炎上」とまで言われる事態に発展しました。この広告を手掛けたのは、独特のユーモアと斬新な企画で知られる「株式会社バーグハンバーグバーグ」です。一体なぜ、この広告は炎上してしまったのでしょうか?そして、制作会社である株式会社バーグハンバーグバーグとはどのような企業で、現在の社長はどのような人物なのでしょうか。

本記事では、星野源さんの広告が炎上した背景にある複数の理由、問題視された具体的なポイント、そして広告を制作した株式会社バーグハンバーグバーグの企業情報や社長の経歴、過去の実績に至るまで、詳細な情報と多角的な分析をお届けします。さらに、ネット上で交わされた様々な意見や、今回の騒動が広告業界に投げかけた問いについても掘り下げていきます。

この記事を読むことで、あなたは以下の疑問に対する答えを得られるでしょう。

- 星野源さんの広告は、いつ、どこで、どのようにして炎上したのか、その詳細な経緯。

- 広告の何が問題視され、どのような批判の声が上がったのか。一方で、擁護する意見は?

- 広告を制作した株式会社バーグハンバーグバーグとは、一体どんな会社で、誰が社長を務めているのか。

- 今回の炎上騒動に対するネット上の様々な反応と、そこから見えてくる現代の広告が抱える課題。

- 公共の場における商業広告のあり方や、今後のプロモーション活動に求められること。

この一連の出来事の真相を深く理解し、関連する情報を網羅的に把握したい方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 星野源さんの新アルバム『Gen』プロモーション広告が炎上した詳細な経緯と、その理由として何が挙げられているのか

星野源さんのニューアルバム『Gen』の発売に際して展開された広告キャンペーンは、そのユニークな手法が注目を集める一方で、一部から厳しい批判を受け、炎上騒動へと発展しました。ここでは、炎上に至った具体的な経緯と、問題視された理由について詳しく見ていきましょう。

1-1. 炎上の発端はいつ?どこで何が問題視されたのか?戸越銀座と鶴見中央の掲示板広告

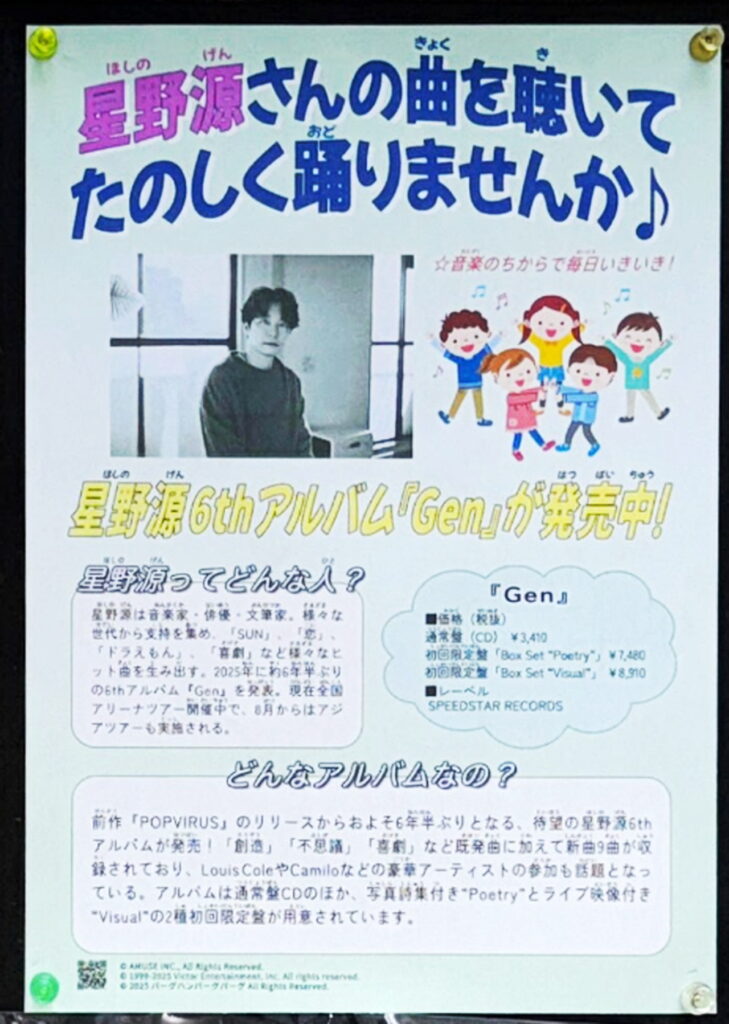

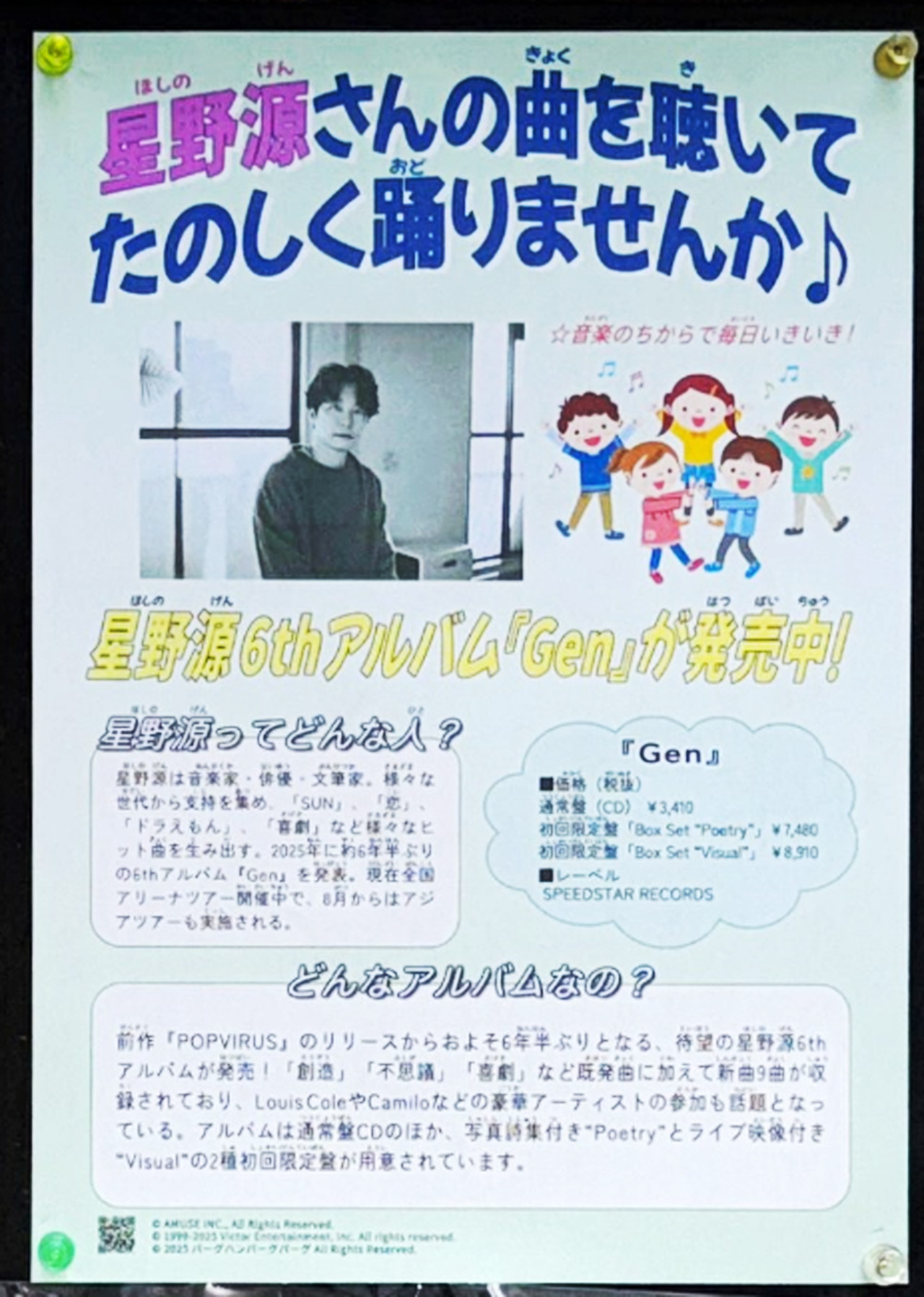

炎上のきっかけとなったのは、2025年5月14日のアルバム発売に合わせて、株式会社バーグハンバーグバーグが企画・制作し、同社の公式X(旧Twitter)アカウントが5月21日に「#まちのGen看板」として公開した一連の広告でした。特に問題視されたのが、東京都品川区の戸越銀座商店街の案内所入口と、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央の公共掲示板に掲示された「町内会のお知らせ風」のポスターです。

これらのポスターは、「星野源さんの曲を聴いてたのしく踊りませんか♪」といった手書き風のコピーと共に、昭和レトロを感じさせるイラストやフォントが使用された、一見すると地域イベントの告知と見間違えるようなデザインでした。このユーモラスなアプローチが、一部のインターネットユーザーの間で「公共の掲示板を大手企業の商業広告に利用するのは不適切ではないか」という疑問を呼び起こしたのです。

1-2. 広告の何が批判された?具体的なポイントと噴出した声とは

この広告に対して寄せられた批判は、主に以下の点に集約されます。

- 公共スペースの私的利用・商業利用への疑問:町内会や地域住民のための情報伝達手段であるべき公共の掲示板を、大手レコード会社に所属する著名アーティストのCD販売促進という商業目的で使用することへの倫理的な問題が指摘されました。「巨大企業が日本中で売るCDの宣伝に地域の掲示板を使うのはダメだろ」「ちょっと市民の掲示板をバカにしてる」といった声がSNS上で見受けられました。

- 地域住民への配慮不足と誤認の可能性:ポスターのデザインが意図的に「地域のお知らせ」風に作られていたため、地域住民、特に情報を素直に受け止めやすい高齢者などが、実際の地域イベントと誤認する可能性が懸念されました。商業広告である旨の表示が小さかった点も、この批判を後押ししました。

- “あざとさ”や”欺瞞性”への不快感:一見ユーモラスで手作り感のある広告でありながら、その実態は大手企業の計算されたプロモーションであるというギャップに対し、「あざとい」「ユーザーを欺いている」と感じる人もいました。この「面白さ」の裏に、ある種の不誠実さや見下したような意図を感じ取ったという意見です。

これらの批判は、SNSを中心に拡散され、多くの議論を呼ぶことになりました。

1-3. 「たった二ヶ所」は過剰反応?擁護や疑問の声も多数存在

一方で、これらの批判に対して「過剰反応ではないか」とする意見や、広告のユニークさを評価する声も少なくありませんでした。

- 限定的な掲示規模への言及:「たった二ヶ所にだけ出稿されたポスター広告が、いったい、誰の、どんな権利や尊厳を傷つけるというのだろうか」というように、掲示場所が限定的であることを指摘し、問題視するほどの規模ではないとする意見がありました。

- 行政の許可の有無:掲示にあたっては、管轄する自治体や商店街の許可を得ている可能性が高く、正式な手続きを踏んでいるのであれば問題ないのではないか、という見方です。実際に横浜市は後に「現行ルール上は掲出可能で違反なし」との見解を示しています。

- ユーモアとしての評価:「面白い試み」「話題性があって良い」など、広告のアイデアやユーモアのセンスを肯定的に捉える声も多くありました。ファンからは「星野源さんらしい遊び心」として好意的に受け止められていた側面もあります。

- 表現の自由の範疇:広告表現の自由を尊重し、この程度のユーモアは許容されるべきだという意見も見られました。

このように、批判的な意見と擁護・容認する意見が入り混じり、議論は多角的な様相を呈しました。

1-4. 筆者による初期分析:「お遊び」と「鼻につくアナログ感」の二面性が招いた反発か

今回の広告キャンペーンについて、一部メディアの筆者は、キャンペーン自体に重大な問題があるとは断定しつつも、反発を招く要素も理解できると分析しています。その筆者は、極めて限定的な規模であり、行政の許可も得ているのであれば「かわいらしいお遊び程度の話」としながらも、「あのあざといアナログ感が鼻につくと感じる人がいても不思議ではない」と指摘しています。

この「アナログ感」が一部の人々に不快感を与えた理由について、筆者はプロモーション戦略そのものよりも、星野源さんの近年の音楽性と関連付けて考察しています。つまり、広告のユーモアの「表現方法」に問題があったのではないか、という見方です。

1-5. 炎上の根本的な理由は何だったのか?音楽性と広告表現のミスマッチ、そして透けて見える”おごり”とは?

前述の筆者によれば、今回の炎上の根本的な原因は、星野源さんのニューアルバム『Gen』の持つ先進的な音楽性と、広告の「昭和レトロな町内会風」というアナログ感との間に存在する大きなギャップ、そしてそのギャップをあえて「面白い」ものとして提示した制作側の意図にあると分析されています。

アルバム『Gen』は、海外の先鋭的な音楽要素を取り入れ、星野源さんの内省的な世界観をより実験的に表現した、非常にコンテンポラリーなポップスと評されています。これは、大ヒットした「SUN」や「恋」のような、誰もが口ずさめる国民的ポップスターとしての星野源さんのイメージとは異なる、よりコアで挑戦的なサウンドです。

この最新型のサウンドと、いかにも古風でローカルな雰囲気の広告デザインは、明らかにミスマッチです。制作側はこのミスマッチを意図的に利用し、一種のハズし、あるいはユーモアとして提示したと考えられます。しかし、この手法が一部の受け手には、「星野源は他のJ-POPアーティストとは一線を画す、特別な存在なのだ」という制作側、あるいは星野源さん自身の“おごり”や“特権意識”の表れとして映ってしまったのではないか、と筆者は指摘しています。

ポスターの素朴なデザインの裏には、『Gen』がいかに革新的で高度な音楽であるかという、ある種の反語的なメッセージが込められているとも解釈できます。しかし、そのメッセージをストレートに伝えるのではなく、広告代理店的な「スマートな」ユーモアで装飾してしまったことが、かえって音楽の本質的な価値を正確に伝える機会を損ね、一部からの反発を招いたのではないか、というのがこの分析の骨子です。SNSでの「バズ」を意識した戦略が、結果的に作品への誤解や反感を生むリスクをはらんでいたと言えるでしょう。

2. 問題の広告を制作した「株式会社バーグハンバーグバーグ」とは一体何者?社長の経歴や企業としての特徴、過去の実績を徹底調査

今回の星野源さんの広告で一躍注目を浴びた株式会社バーグハンバーグバーグ(BHB)。そのユニークな社名とクリエイティブな仕事ぶりは以前から知る人ぞ知る存在でしたが、一体どのような会社なのでしょうか。ここでは、同社の成り立ちから現在の体制、事業内容、そして企業文化に至るまで、その実像に迫ります。

2-1. 株式会社バーグハンバーグバーグの会社概要:設立はいつ?資本金や従業員数はどこで確認できる?

株式会社バーグハンバーグバーグは、Webコンテンツの企画・制作、メディア運営、広告プロモーションなどを主な事業とするクリエイティブ企業です。

基本的な会社情報は以下の通りです。(2025年5月時点、公式サイトおよび公開情報に基づく)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 社名 | 株式会社バーグハンバーグバーグ(BURG HAMBURG BURG Inc.) |

| 本社所在地 | 東京都品川区大井1-47-1 NTビル |

| 設立 | 2010年6月(法人化) |

| 資本金 | 999万円 |

| 従業員数 | 約20数名(公式サイトでは21名、情報源により24名との記載もあり) |

| 代表者 | 代表取締役社長 長島健祐(ながしま けんすけ)さん |

| 創業者 | シモダテツヤさん、原宿(はらじゅく)さん、山口むつお(やまぐち むつお)さん |

JR大井町駅近くに本社を構え、少数精鋭の体制で数々の話題のコンテンツを生み出しています。

2-2. 創業者シモダテツヤさんとはどんな人物?現在の社長、長島健祐さんは誰でどんな経歴の持ち主なのか?

株式会社バーグハンバーグバーグを理解する上で欠かせないのが、創業者の一人であるシモダテツヤさんの存在です。シモダテツヤさんは、2005年に個人サイトとしてお笑いウェブメディア「オモコロ」を立ち上げ、その独特のユーモアセンスとバズる記事でインターネット黎明期から人気を博しました。この「オモコロ」で培われた企画力とクリエイターネットワークが、2010年の株式会社バーグハンバーグバーグ設立の基盤となりました。シモダテツヤさんは、2019年に同社の経営からは退いていますが、そのDNAは現在のバーグハンバーグバーグにも色濃く受け継がれています。

現在の代表取締役社長は、長島健祐(ながしま けんすけ)さんです。長島健祐さんは、2019年にシモダテツヤさんの後を継いで社長に就任しました。それ以前は、ニワンゴ(現ドワンゴ)で「ニコニコ動画」の広告事業に携わった後、GREE株式会社や株式会社nanapi(現Supership株式会社)でメディア運営や事業開発の経験を積んできた人物です。広告業界やWebメディア運営における豊富なビジネス経験を持つ長島健祐さんのリーダーシップのもと、バーグハンバーグバーグはクリエイティブとビジネスの両立を図りながら成長を続けています。クリエイティブディレクターの永田智(ながた さとし)さんなどが副社長を兼務するなど、お笑い系のクリエイターとビジネスに長けた人材が融合したユニークな組織体制も特徴の一つです。

2-3. 主な事業内容:オモコロ運営から広告制作まで、何をしている会社なのか?

株式会社バーグハンバーグバーグの事業の柱は、大きく分けてメディア運営と広告・キャンペーン制作です。

- メディア運営:

- オモコロ:同社の原点とも言えるお笑いWebメディア。月間2,000万PVを誇り、多くの人気ライターや漫画家、インフルエンサーを輩出しています。「ゆるく笑える」コンテンツを中心に、若者層から高い支持を得ています。

- ジモコロ:求人情報サービス大手のアイデム株式会社と共同で運営するローカルウェブメディア。地域の面白いヒト・コト・モノに焦点を当てた記事で、月間100万PVに達するなど、こちらも成功を収めています。

- 広告・キャンペーン制作:

Webサイト制作、映像制作、イベント企画、SNSキャンペーンなど、広告プロモーション全般を手掛けています。特に、SNSでの拡散を意識した「バズる」企画を得意とし、その手法は「おふざけ」と高度な制作技術を融合させた独特のスタイルです。 - その他:

漫画家「地獄のミサワ」さんのマネジメント業務なども行っています。

企画立案からコンテンツ制作、メディア運営、そしてSNSでの拡散戦略までをワンストップで提供できる点が、同社の大きな強みと言えるでしょう。

2-4. 過去の代表的な制作実績や広告事例:どんな広告を手掛けてきたのか?

株式会社バーグハンバーグバーグは、そのユニークな発想で数々の話題の広告やキャンペーンを生み出してきました。公式サイトの「Works(実績)」ページには、多種多様なクライアントとのプロジェクトが掲載されています。近年の主な実績としては、以下のようなものが挙げられます(順不同)。

- サントリー「ジムビーム」Web CM出演企画

- 株式会社メルカリ「メルカリ爆買いしますキャンペーン」

- 株式会社レベルファイブ「妖怪ウォッチ ぷにぷに VS それ以外」プロモーション

- 佐賀県と漫画『バキ』シリーズの異色コラボレーションサイト「佐賀県は『バキ』を応援しています。」

- KDDI株式会社「スキマファミリー」関連企画(謝罪をテーマにしたフリー写真素材サイト「スキマソーリー」など)

これらの事例からもわかるように、大手企業から地方自治体まで、幅広いクライアントに対して、既存の広告の枠にとらわれない斬新なアプローチで課題解決に貢献しています。同社の媒体資料(2024-2025年上半期版)によれば、記事広告や動画制作にSNSでの拡散施策を組み合わせたパッケージで、1本あたり160万円程度が目安の価格感とされています。

2-5. 企業文化とクリエイティブ方針:「笑わせてバズらせる」戦略の光と影はどこにある?

株式会社バーグハンバーグバーグの企業文化を象徴するのが、「広告をユーザーの敵から味方に」というコーポレートコピーです。広告が往々にして生活者から敬遠されがちな存在であるという認識のもと、「笑い」や「共感」を通じてユーザーに受け入れられ、楽しんでもらえるコンテンツとして広告を届けることを目指しています。

そのクリエイティブ方針は、「とにかく面白く、ふざける」ことを徹底的に追求しつつも、その裏には高い企画力と制作技術が伴っています。創業者であるシモダテツヤさんは過去のインタビューで「面白さを突き詰めることが他社との差別化になる」と語っており、この精神は現在のバーグハンバーグバーグにも息づいています。社員の自由な発想を尊重し、それをスピーディーに形にする「即実装」の文化も特徴的です。

少数精鋭の組織であるため、企画から脚本、撮影、Webサイトのフロントエンド実装、そしてSNSでの拡散戦略までを社内で一気通貫して行える俊敏性も大きな強みです。この「笑わせてバズらせる」戦略は、多くのクライアントから支持され、数々の成功事例を生み出してきました。

しかし、今回の星野源さんの広告炎上事例が示すように、この「おふざけ」や「バズ狙い」の手法は、時として予期せぬ批判や反発を招くリスクもはらんでいます。特に公共性や倫理観が問われる場面では、その表現方法やメッセージの伝え方に、より一層の慎重さが求められると言えるでしょう。「笑い」の質や方向性、そしてそれが社会に与える影響について、常に自問自答していく姿勢が、今後の同社にとってますます重要になると考えられます。

3. 星野源さん広告炎上問題に対するネット上の様々な反応まとめと、今回の騒動から見えてくる広告のあり方、今後の展望

星野源さんの『Gen』広告を巡る騒動は、インターネット上で実に多様な意見を引き出しました。単なる賛否両論に留まらず、現代社会における広告の役割や倫理、表現の自由といった根源的なテーマにまで議論が及んでいます。ここでは、ネット上で見られた主な反応を整理し、今回の件が私たちに何を問いかけているのかを考察します。

3-1. ネット上で見られた批判的な意見には何があった?具体的な内容を整理

今回の広告に対して、SNSやニュースサイトのコメント欄では、様々な角度からの批判的な意見が見受けられました。主なものをまとめると以下のようになります。ユーザー名は伏せて、意見の趣旨を紹介します。

- 公共性の観点からの批判:「公共の掲示板は地域の情報共有の場であり、大手企業の商業広告に使うべきではない」「税金で維持されている可能性のある場所に、一企業の営利目的の広告が貼られるのはおかしい」「前例を作ってしまうと、今後あらゆる企業が同様の手法を使い、掲示板が広告で埋め尽くされる危険性がある」といった、公共の空間やリソースの私的利用に対する懸念が数多く表明されました。

- 地域住民への配慮不足:「地元の人、特にお年寄りなどが、星野源さんのイベントが地元で開催されると勘違いしてしまうのではないか」「商店街のイベントかと思って詳細を見たらCDの宣伝でがっかりする人がいそう」「地域に溶け込むようなデザインを悪用している」など、地域住民の視点に立った配慮が足りないという指摘がありました。

- 企業の姿勢・倫理観への疑問:「巨大資本を持つ企業が、わざわざローカルな手法を模倣するのは、どこか見下しているように感じる」「斬新さを狙うのは良いが、やり方にあざとさを感じる」「話題になれば何でも良いという姿勢が透けて見える」といった、広告主や制作会社の倫理観や誠実さに疑問を呈する声も上がりました。

- 音楽性とのミスマッチと”おごり”:一部のメディア筆者の分析と同様に、「星野源の先進的な音楽性と、このチープな広告のギャップが不快」「何か特別な存在であるかのような”おごり”を感じる」という、広告の表現とアーティストイメージの乖離を指摘する意見も見られました。

- 炎上商法への疑念:「最初から炎上させて話題にすることを狙っているのではないか」「ネガティブな反応も含めて宣伝効果を期待しているとしたら不誠実だ」といった、意図的な炎上マーケティングではないかという疑いの声もありました。

これらの意見は、広告の内容そのものだけでなく、その背景にある企業倫理や社会的な影響にまで踏み込んだものが多く、問題の根深さを示唆しています。

3-2. 擁護や理解を示す声にはどんなものがあった?肯定的な意見も紹介

一方で、今回の広告を肯定的に捉える意見や、批判に対して冷静な見方を示す声も多数存在しました。その主な内容を見てみましょう。

- ユーモア・アイデアへの評価:「単純に面白いし、記憶に残る広告」「こういう遊び心のあるプロモーションは好き」「手作り感があって逆に新鮮」など、広告のアイデアやユニークな表現を称賛する声が多くありました。星野源さんのファンからは「源さんらしい」「クスッと笑える」といった好意的な反応が目立ちました。

- 限定的な規模と影響の少なさ:「掲示されたのはごく一部の地域で、影響は限定的」「これで誰かが実害を被るわけではない」「目くじらを立てるほどのことではない」といった、問題の規模を考慮すれば許容範囲内だとする意見です。

- 許可取得の事実:「ちゃんと許可を取って掲示しているのなら問題ないはず」「ルールに則っているなら文句を言うのはおかしい」という、手続き上の正当性を重視する声です。実際に横浜市は「掲示可能」との見解を示しています。

- 広告の自由・表現の多様性:「広告にもっと自由な発想があっていい」「何でもかんでも規制するのは窮屈だ」「多様な表現が許されるべき」といった、表現の自由や広告の多様性を擁護する立場からの意見も見られました。

- 話題性・注目度の高さ:「結果的にこれだけ話題になっているのだから、広告としては成功なのでは」「良くも悪くも注目を集めたのは事実」など、プロモーション効果という観点から評価する声もありました。

- 制作者への共感:「新しいことをやろうとするとすぐに叩かれる風潮はどうかと思う」「制作会社も色々考えて挑戦しているはず」と、制作者側の意図や努力に理解を示す意見も散見されました。

これらの意見は、広告のエンターテイメント性や、社会の寛容性といった側面を重視する傾向が見られました。

3-3. 今回の広告手法の何が問題で、何が評価できる点だったのか多角的に分析

今回の星野源さんの広告騒動は、その手法について多角的な分析を可能にします。

問題点として考えられる側面:

- 公共空間のコンテクストの誤読:公共掲示板が持つ「地域住民のための情報共有の場」という暗黙の了解や期待感を、商業プロモーションが踏み越えたと受け取られた可能性があります。「面白ければ何をしても良い」というわけではなく、場所や媒体が持つ文脈を尊重する必要性を示唆しています。

- 「ローカル風」演出の危うさ:地域に根差したように見せかける「偽装ローカル」とも言える手法は、一歩間違えれば地域文化への敬意を欠いた搾取と見なされるリスクがあります。特に大手資本がこれを行う場合、より慎重な配慮が求められます。

- コミュニケーションの齟齬:制作者側が意図した「ユーモア」や「話題性」が、一部の受け手には「不誠実さ」や「傲慢さ」として伝わってしまった可能性があります。メッセージの意図と受容の間にギャップが生じたと言えるでしょう。

- 透明性の欠如:商業広告であることをより明確に示す配慮が不足していたという指摘は重要です。ステルスマーケティングと誤解されかねない表現は、信頼を損なう可能性があります。

評価できる点として考えられる側面:

- 高い注目度と話題性の創出:良くも悪くも、この広告が多くの人の目に触れ、議論を巻き起こしたことは事実です。「バズる」という点においては、一定の成功を収めたと見ることもできます。

- 既存の広告手法への挑戦:画一的になりがちな広告プロモーションの中で、あえてアナログで手作り感のある手法を取り入れた点は斬新であり、記憶に残るアプローチでした。

- ユーモアとエンターテイメント性:広告の意図を理解し、楽しんだ層も確実に存在しました。広告にエンターテイメント性を求める現代の消費者ニーズに応えようとした試みと捉えることもできます。

- 議論の喚起:この一件は、公共空間における広告のあり方や、企業の社会的責任について改めて考える良い機会を提供したと言えます。

これらの点を総合的に見ると、今回の広告は革新性と危険性を併せ持った、非常に示唆に富むケーススタディと言えるでしょう。

3-4. 「公共性」と「商業利用」の境界線はどこにあるのか?横浜市の見解が示すものとは

今回の騒動で大きな論点となったのが、「公共の掲示板」という場における商業広告の是非です。この問題について、掲示場所の一つであった横浜市は、「現行のルール上は掲出可能で違反ではない」との見解を示しました。具体的には、市の管理する掲示板では商業利用も可能であり、掲出期間が10日以内であれば問題ないという規定があるようです。

この横浜市の見解は、法的な側面から見れば今回の広告掲示が「適法」であったことを示しています。しかし、法律や条例で禁止されていないからといって、それが社会的に、あるいは倫理的に全て許容されるわけではない、という点がこの問題の複雑さを示しています。

「公共性」とは、法律で明確に定義しきれない、より広範な概念を含みます。地域住民が共有する空間や情報インフラに対して、多くの人々が抱く「こうあってほしい」「こういう目的で使われるべき」という期待感や信頼感も、公共性の一部と言えるでしょう。今回のケースでは、法的には問題がなくても、一部の人々が抱く「公共の掲示板は地域のためのもの」という規範意識と、大手企業の商業広告という現実との間にズレが生じ、それが反発を招いたと考えられます。

横浜市は「ルール見直し論が浮上」しているとも報じられており、今回の件をきっかけに、公共スペースの商業利用に関するルールやガイドラインが、より社会的なコンセンサスを反映したものへと見直される可能性も示唆されています。法的な境界線だけでなく、社会的な受容性の境界線をどこに引くべきか、という議論が今後ますます重要になるでしょう。

3-5. 今後の広告プロモーションに求められるものとは?星野源さん側、制作会社側はどう対応していくのか

今回の星野源さんの広告炎上騒動は、今後の広告プロモーションのあり方について多くの教訓を残しました。特に求められるのは以下の点でしょう。

- 文脈への配慮とリスペクト:広告を展開する場所や媒体が持つ背景、文化、そしてそれを利用する人々の感情や期待値を深く理解し、尊重する姿勢が不可欠です。特に公共性の高い空間やコミュニティに介入する場合は、細心の注意が求められます。

- 透明性と誠実性:商業的な意図があるのであれば、それを隠したり曖昧にしたりするのではなく、明確に伝える透明性が重要です。誠実なコミュニケーションは、たとえ批判的な意見があったとしても、最終的な信頼関係の構築に繋がります。

- 多様な受け手を想定したリスク管理:ユーモアや斬新なアイデアは、受け手によって解釈が大きく異なる可能性があります。多様な価値観を持つ人々が存在することを前提に、潜在的なリスクを多角的に検討し、誤解や反感を最小限に抑える努力が必要です。

- 「バズ」の質の追求:単に話題になること(量)だけを追い求めるのではなく、その話題がブランドや商品に対してどのような影響を与えるのか(質)を重視する必要があります。ネガティブな炎上は、短期的な注目を集めても、長期的なブランドイメージを損なう可能性があります。

- 対話と学習の姿勢:批判的な意見や社会からのフィードバックを真摯に受け止め、そこから学び、次の活動に活かしていく姿勢が企業には求められます。炎上を単なる失敗と捉えるのではなく、成長の機会とすることが重要です。

星野源さん側(所属レコード会社など)や制作会社である株式会社バーグハンバーグバーグが、今回の騒動に公式なコメントを出すか、また今後どのようなプロモーション戦略を選択していくかは、現時点(2025年5月27日)では不明です。しかし、今回の経験は、両者にとって今後のクリエイティブ活動や企業姿勢を見つめ直す貴重な契機となる可能性があります。

株式会社バーグハンバーグバーグは、「広告をユーザーの敵から味方に」というミッションを掲げています。今回の出来事を通じて、そのミッションを達成するためには、より一層の社会的感受性と倫理観が求められることを再認識したかもしれません。同社が得意とする「笑い」や「ユーモア」が、誰かを傷つけたり、不快にさせたりするものではなく、真に多くの人々に受け入れられ、共感を呼ぶものへと昇華されていくことに期待が集まります。

3-6. まとめ:星野源さん広告炎上騒動から私たちが学ぶべきこと、そして今後のコンテンツの行方

星野源さんのニューアルバム『Gen』のプロモーション広告が引き起こした一連の騒動は、単なる広告キャンペーンの是非を超えて、現代社会におけるコミュニケーションのあり方、企業倫理、そして公共性と商業性のバランスについて、私たちに多くの問いを投げかけました。

今回の騒動から学ぶべき主なポイントをまとめると、以下のようになるでしょう。

- 炎上の理由の多層性:星野源さんの広告が炎上した理由は一つではなく、「公共の場の私的利用」「地域への配慮不足」「企業の姿勢への疑問」「音楽性と広告のミスマッチ」など、複数の要因が複雑に絡み合っていたことが明らかになりました。

- 制作会社バーグハンバーグバーグの特徴:広告を制作した株式会社バーグハンバーグバーグは、シモダテツヤさんが創業し、現在は長島健祐さんが社長を務める、Webメディア「オモコロ」運営やユニークな広告制作で知られる企業です。「笑わせてバズらせる」ことを得意とする一方で、その手法が時に議論を呼ぶこともあります。

- 公共性と商業利用の議論:公共の掲示板という場所の特性と、商業広告の掲出という行為の間で、法的な問題とは別に、社会的な受容性や倫理観が問われました。横浜市の見解は適法性を示しつつも、今後のルール見直しの可能性も示唆しています。

- ネット上の多様な意見:SNSなどでは、批判的な意見だけでなく、擁護や理解を示す声も多く見られ、一概に「炎上=絶対悪」と断じることの難しさも浮き彫りになりました。

- 今後の広告・コンテンツに求められるもの:場所や文脈への配慮、透明性、多様な受け手への想像力、そして建設的な対話の姿勢が、今後の広告制作者や企業にとってますます重要になります。

コメント