2025年5月、日本の農業政策に大きな波紋が広がっています。新たに農林水産大臣に就任した小泉進次郎氏が打ち出した備蓄米の放出方法変更に対し、全国農業協同組合連合会(JA全農)をはじめとするJAグループが「ブチギレ」とも言えるほどの強い反発を示しているのです。このニュースに、「一体何があったの?」「JAはなぜそんなに怒っているの?」「そして、この問題に深く関わるとされる農水族議員とは具体的に誰のことなの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

私たちの食生活に直結するお米の問題だけに、その背景や今後の影響が気になります。特に、長年にわたり日本の農業界に大きな影響力を持ってきたJAグループと、改革を掲げる小泉進次郎大臣との対立は、今後の日本の農業のあり方を左右する可能性も秘めています。また、この騒動の陰で見え隠れする農水族議員たちの存在や、彼らがどのような役割を果たしているのかも注目のポイントです。

この記事では、以下の点について、現在までに明らかになっている情報や専門家の意見、ネット上の様々な声を総合的に分析し、深掘りしていきます。

- JAが小泉進次郎大臣の備蓄米改革に「ブチギレた」とまで言われる具体的な理由は何なのか?

- 「農水族議員」とは何者で、具体的に誰が該当し、JAとどのような関係にあるのか?

- 備蓄米放出方法の変更は、高騰する米価にどのような影響を与え、私たちの食卓はどうなるのか?

- この一連の騒動に対するネット上の反応や、今後の日本の農業が抱える課題とは?

この問題を理解することは、日本の食料安全保障や農業の未来を考える上で非常に重要です。それでは、詳細を見ていきましょう。

1. JAが小泉進次郎大臣の備蓄米改革になぜ激怒?そのヤバイ理由と影響を徹底解説!

2025年5月、小泉進次郎農林水産大臣が就任直後に打ち出した備蓄米の新たな放出方針。これが、長年日本の米流通に大きな影響力を持ってきたJAグループの逆鱗に触れたと報じられています。「ヤバイ理由」とまで囁かれるほどのJAの怒り。その背景には、単なる政策変更への不満だけではない、JAの根幹を揺るがしかねない深刻な問題が横たわっているようです。一体、JAは何に、そしてなぜこれほどまでに強く反発しているのでしょうか。その詳細な理由と、この改革がJAに与えるであろう甚大な影響について、一つ一つ丁寧に解き明かしていきます。

1-1. 衝撃!備蓄米放出の新ルール「随意契約」とは?何がどう変わったのか?

今回の騒動の中心にあるのが、備蓄米の売り渡し方法の変更です。これまで備蓄米は、国が競争入札を行い、最も高い価格を提示した業者に売り渡されるのが一般的でした。このシステムのもとでは、JA全農がその組織力と流通網を背景に、放出される備蓄米の実に95%を落札してきたという実績があります。つまり、JAは備蓄米の流通において、圧倒的なシェアと価格形成への影響力を持っていたのです。

しかし、小泉進次郎大臣が新たに導入したのは「随意契約」という方式です。これは、国が備蓄米の売り渡し価格をあらかじめ決定し、年間1万トン以上の米の取扱数量がある大手小売業者などを対象に、直接販売するというものです。2025年5月26日の発表によれば、まずは30万トンがこの方式で放出される計画で、その内訳は3年前に収穫された2022年産の「古古米」が20万トン、4年前に収穫された2021年産が10万トンとされています。買戻しは求めない方針も示されました。

この随意契約の具体的な進め方としては、「国が提示した販売価格で販売」「2025年8月までに消費者に提供される分を申し込み」「毎日、先着順で受付・契約・販売」という3点が挙げられています。小泉大臣は「抽選ではなく手を挙げる人。今回は条件として1万トン以上を扱うことができる大手小売りの方々に手を挙げていただきたい」と説明しており、すでに農水省は対象となる大手小売業者へのオンライン説明会も実施しています。この変更は、JAを介さずに備蓄米が市場に流通するルートを開くものであり、JAにとってはまさに寝耳に水の事態だったと言えるでしょう。

1-2. これまでの半額!?備蓄米の新価格がJAの経営を直撃する理由とは何か?

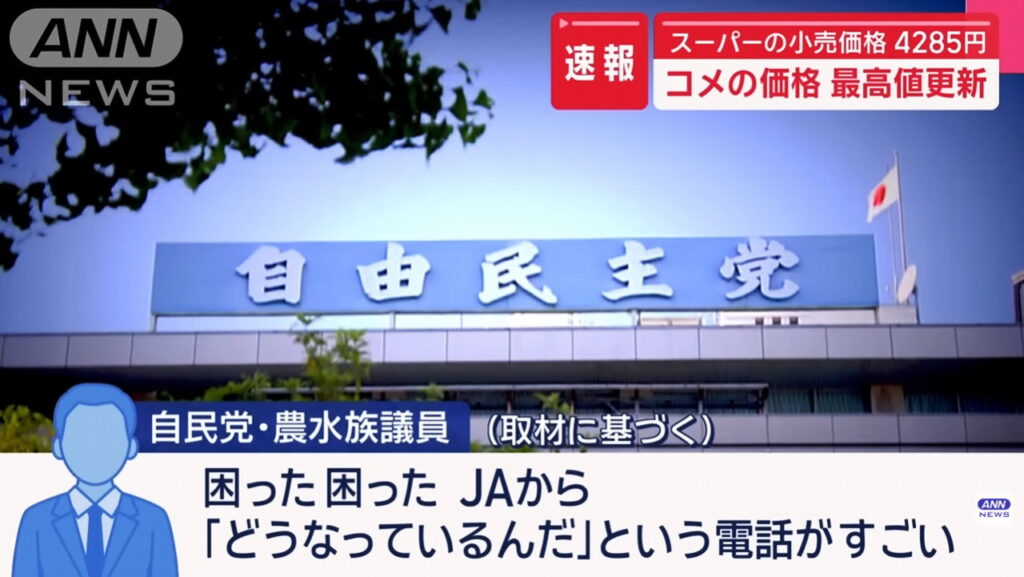

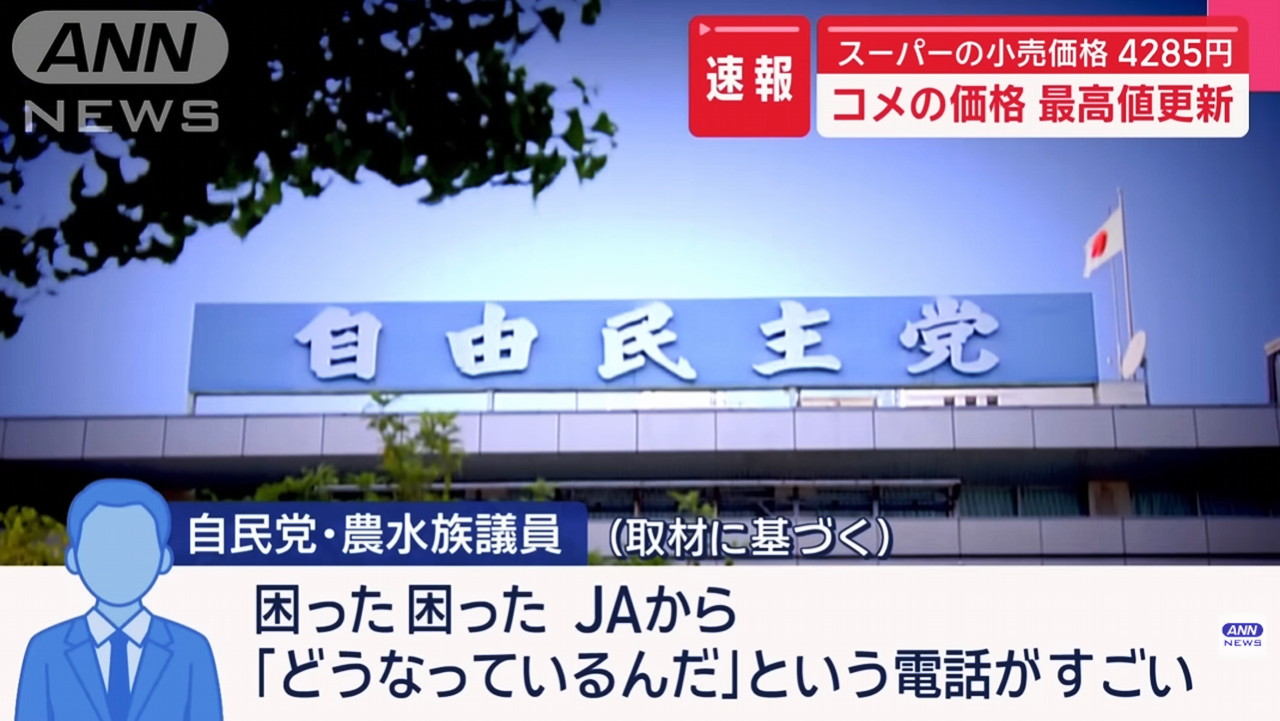

JAにとってさらに衝撃的だったのが、随意契約における備蓄米の価格設定です。小泉進次郎大臣は、備蓄米の売り渡し価格について「60キロで加重平均(税別)1万700円」と発表しました。これを5キログラムに換算すると、小売価格で約2160円程度になると試算されています。これは、2025年5月26日午後に発表された全国のスーパーでの米の平均価格5キロあたり4285円(過去最高を更新)と比較しても大幅に安い価格です。

問題は、JAがこれまで競争入札で落札してきた備蓄米の価格との大きな乖離です。例えば、JA全農が3回目の入札で落札した2023年産の備蓄米の価格は、60キロあたり約2万2000円でした。今回放出される古古米などより新しいとはいえ、随意契約で提示された価格(1万700円)とは倍近い差があります。JAはすでに高値で大量の備蓄米在庫を抱えている可能性があり、この新価格での市場放出は、JAが保有する在庫の評価損を発生させ、今後の経営戦略にも大きな影響を与えることは避けられないでしょう。「これまでの半額」とも言える価格設定は、JAにとって経営を直撃する深刻な問題なのです。

1-3. 「自民党から離れていきそうだ」JA関係者が語る悲痛な叫びと不満の背景はなぜ?

この小泉進次郎大臣の電撃的な改革に対し、JA内部やJAと関係の深い自民党の農水族議員からは、悲鳴に近い声が上がっています。ある自民党の農水族議員は「困った、困った。JAから『どうなっているんだ』という電話がすごい。自民党から離れていきそうだ」と、支持基盤であるJAからの突き上げに苦慮している様子を漏らしています。これは、JAが単に経済的な打撃を被ることへの不満だけでなく、長年にわたり自民党と二人三脚で日本の農業政策を動かしてきたという自負や、政治的影響力を行使してきたという歴史的経緯に対する裏切りと受け取っている可能性を示唆しています。

ネット上のコメントを見ると、このJAの反応に対して、「JAの米価格下支えに支障が出るし献金してるのに何やってくれているんだとの電話ですかね」といった皮肉な意見や、「JAの利益しか考えなかった結果が現状ですね」といった厳しい批判が見受けられます。これらの声は、JAが農家のためではなく、組織の利益や既得権益を守ることを優先してきたのではないかという一般消費者の不信感を反映していると言えるでしょう。JA関係者の「悲痛な叫び」の背景には、経済的な問題だけでなく、JAという組織の存在意義や信頼そのものが問われていることへの危機感が隠されているのかもしれません。

1-4. 既得権益が崩壊?JAが失う備蓄米流通の独占的地位と価格決定権の全貌はどこにある?

JAがこれほどまでに強く反発する根源的な理由は、今回の備蓄米改革が、JAが長年かけて築き上げてきた「既得権益」の構造を根底から揺るがすものだからです。あるネット上の分析では、「JAが怒っている本質は、備蓄米流通における長年の独占的地位と価格決定権、流通利権が『随意契約』導入によって大きく揺らぎ、組織の収益や存在意義、さらには政治的影響力までが脅かされることにある」と的確に指摘されています。

これまでの競争入札制度では、JA全農はその全国的な流通網と組織力を背景に、備蓄米の95%以上を落札してきました。これにより、JAは備蓄米の流通ルートと価格形成において絶対的な主導権を握り、「流通のハブ」としての役割を担い、市場を実質的にコントロールしてきたと言えます。しかし、随意契約によって国が直接、大手小売業者などに備蓄米を販売する道が開かれたことで、JAのこの「ハブ機能」は大きく損なわれることになります。これは、JAにとって単に一つの事業の収益が悪化するというレベルの話ではなく、農業界におけるJAのパワーバランスそのものを変えてしまうほどのインパクトを持つ改革なのです。だからこそ、JAは組織の存亡をかけて抵抗しているとも考えられます。

2. 農水族議員とは一体誰なのか?JAとの知られざる蜜月関係とその影響力の正体を特定!

今回の備蓄米問題を語る上で欠かせないのが、「農水族議員」の存在です。JAの強い反発の裏には、彼らの意向も色濃く反映されていると言われています。では、そもそも「農水族議員」とはどのような議員を指すのでしょうか? そして、具体的にどのような人物が農水族議員として知られ、JAグループとどのような深い関係を築いているのでしょうか? 彼らが日本の農政に与えてきた影響力の実態と、今回の小泉改革に対する彼らの本音に迫ります。

2-1. 「農水族議員」とは何者?その定義と日本の農政における役割をわかりやすく解説!

「農水族議員」とは、一般的に、農業政策や農林水産省の予算編成、関連法案の策定などに強い影響力を持つ国会議員の一群を指します。彼らの多くは、JA(農業協同組合)や各種農業団体といった組織を強力な支持基盤(票田)としており、これらの団体の意向を国政の場に反映させる役割を担ってきました。「族議員」という言葉自体は、特定の政策分野や業界と密接に結びつき、その利益を代弁する議員を指すもので、建設族、道路族、郵政族など、様々な分野に存在が指摘されてきました。

農水族議員は、農林水産省の幹部人事や予算配分、農業関連の補助金制度の創設・維持、さらには国際的な農産物貿易交渉の行方に至るまで、水面下で大きな影響力を行使してきたとされています。彼らは、農業団体の陳情を受け、それを政策として実現するために省庁や党内で働きかけを行います。その見返りとして、選挙時には農業団体からの強力な組織的支援や政治献金を受けるという、持ちつ持たれつの関係が形成されてきたのです。日本の農業が手厚い保護政策のもとに置かれてきた背景には、こうした農水族議員の活動があったことは否定できません。

2-2. 具体的に農水族議員は誰がいるのか?名前や経歴を特定調査!

では、具体的にどのような政治家が「農水族議員」として認識されているのでしょうか。自民党の重鎮議員が「JAは森山幹事長が抑えるということだ」と語っているように、現・自由民主党幹事長である森山裕氏は、農水族の「ドン」とも称される最有力人物の一人です。森山裕氏は鹿児島県出身で、過去には農林水産大臣(第58代、2015年~2016年)も務め、長年にわたり自民党の農林水産関連の役職を歴任してきました。党のTPP対策委員長や農林水産貿易対策委員長など、農業政策の重要ポストを経験しており、JAグループからの信頼も厚いとされています。2025年4月25日の報道では、自民党食料安全保障強化本部長として、当時の江藤拓農水相に対し「農林水産品を犠牲にするような交渉方針は断じて受け入れられない」と申し入れるなど、農業保護の姿勢を鮮明にしています。

また、小泉進次郎氏の前に農林水産大臣を務めていた江藤拓氏も、農水族議員の一人と見なされています。江藤氏は「コメを買ったことがない。たくさんもらうので売るほどある」といった発言が問題視され、2025年5月21日に事実上更迭されましたが、その背景にも農水族としての立場やJAへの配慮があったのではないかとの見方もあります。このほかにも、長年にわたり農林関連の委員会に所属し、地元の農業団体の支持を背景に当選を重ねている議員は多数存在すると考えられます。彼らは、表立って名前が報じられることは少なくても、日本の農業政策の決定過程において無視できない影響力を持っているのです。

2-3. なぜ農水族議員はJAの代弁者となるのか?選挙や献金との密接なつながりとは?

農水族議員がJAをはじめとする農業団体の代弁者となる背景には、日本の選挙システムと政治資金の問題が深く関わっています。JAグループは、全国に約1000万人の組合員(正組合員・准組合員合計)を抱える巨大組織であり、その組織力は選挙において絶大な威力を発揮します。特に地方の選挙区では、JAの集票能力が候補者の当落を左右することも少なくありません。そのため、多くの議員、特に農村部を選挙区に持つ議員にとって、JAの支持を取り付けることは死活問題となります。

また、JAグループや関連団体からの政治献金も、議員にとっては重要な活動資金となります。農業団体は、自分たちの利益を守り、政策的な要望を実現してくれる議員に対し、献金という形で支援を行います。ネット上のコメントにも「族議員の票田はJA職員、関係者」「献金してるのに何やってくれているんだ」といった指摘が見られるように、票とカネを背景としたJAと農水族議員の結びつきは非常に強いものがあると考えられています。JA側にとっては、農水族議員を通じて政策決定に影響力を行使し、予算を獲得したり、規制を緩和させたりするメリットがあり、議員側にとっては選挙基盤の安定と政治活動資金の確保というメリットがあるのです。この強固な相互依存関係が、農水族議員をJAの代弁者たらしめている大きな理由と言えるでしょう。

2-4. 小泉進次郎大臣は農水族とJAの牙城を崩せるのか?郵政民営化の再来なるかの期待と不安はいつまで続く?

小泉進次郎大臣による今回の備蓄米改革は、こうした農水族議員とJAが長年かけて築き上げてきた「聖域」に切り込むものとして、大きな注目を集めています。一部の自民党関係者からは、「小泉さんが自民党の旧態依然とした族議員とJAに立ち向かうヒーローになれるかどうか。小泉元総理が郵政に仕掛けたことと同じことができるかどうかだ」といった、父・小泉純一郎元総理による郵政民営化になぞらえた期待の声も上がっています。小泉進次郎氏自身も、農林水産大臣就任時に「この局面で大事なことは組織団体に忖度しない判断をすること。コメ担当大臣のつもりで」と決意を語っており、改革への強い意欲を示しています。

しかし、その道のりは平坦ではありません。農水族のドンと目される森山裕幹事長は、小泉氏の大臣就任について「石破さんが決めたからしょうがない」としながらも「好きなようにはさせない」と牽制する発言をしており、JAや農家の利益を重視する姿勢を崩していません。石破茂総理大臣自身も、かつて農水大臣でありながら減反政策に反対するなど改革派の一面を持ち、小泉氏の起用もその意向を反映したものと見られていますが、党内基盤が盤石とは言えない中で、党ナンバー2である森山幹事長の存在は無視できません。政治ジャーナリストの青山和弘氏は、石破総理が最終的に森山氏か小泉氏かの選択を迫られる可能性を指摘し、「参院選後に農水めぐり駆け引きか」と分析しています。小泉大臣が、強大な抵抗勢力となり得る農水族とJAの牙城をどこまで切り崩せるのか、その手腕が厳しく問われる局面が続きそうです。

3. 米価高騰の行方と私たちの食卓への影響はいつまで?小泉大臣の備蓄米放出に対する評価と今後の課題はどこにあるのか?

JAや農水族議員との対立が深まる一方で、多くの国民が最も関心を寄せているのは、高騰する米価の行方でしょう。小泉進次郎大臣が打ち出した備蓄米の大量放出は、この米価問題にどのような影響を与えるのでしょうか。「米5kg 2000円台」という目標は本当に実現するのか、そして私たちの食卓への好影響はいつ頃から期待できるのでしょうか。また、放出される備蓄米の品質や、JA側の言い分、さらには米価高騰の裏で囁かれる農林中金の巨額損失問題など、多角的に検証し、今後の課題を探ります。

3-1. 「米5kg 2000円台」は実現する?備蓄米放出による米価安定への期待と効果はいつから?

小泉進次郎農林水産大臣は、今回の備蓄米放出にあたり、小売価格で「5キロ2000円台」という具体的な価格目標を掲げています。2025年5月26日時点で、全国のスーパーにおける米の平均価格が5キロあたり4285円と過去最高値を更新している状況を鑑みれば、この目標価格は消費者にとって大きな魅力です。実際に、随意契約での国の売り渡し価格は60キロあたり税別1万700円とされており、5キロ換算で約2160円程度と試算されていますから、実現の可能性は低くありません。

石破茂総理大臣も「本日、随契(随意契約)による30万トンの売り渡しが実施されると。そういう旨が公表されて非常にスピーディーな対応だと思う。これにより消費者の方々の不安が払拭されることを期待している」と述べ、政府としての期待感を示しています。ネット上でも「安くコメが手に入るなら大歓迎」「米離れを防ぐ意味では効果ありだ」といった歓迎の声が多く見られます。効果が現れる時期については、備蓄米が実際に店頭に並び始める2025年の夏頃から徐々に価格への反映が期待されますが、市場全体の価格を押し下げるまでには少し時間がかかるかもしれません。まずは30万トンという量が、市場にどれだけの影響を与えるか注視が必要です。

3-2. 「古古米はまずい」は本当?備蓄米の品質と食味に関する実際のところはどうなのか?

今回の備蓄米放出で話題になっているのが、その多くが2022年産の「古古米」や2021年産の「古古古米」であるという点です。「古いお米は美味しくないのでは?」と心配する声も聞かれます。あるネットユーザーは「古古米、古古古米はどんなに低温管理されていても飼料米と同等だと思いますよ。おそらく米の味は無いに等しいと思います!ブレンド米になるんでしょうけど、安くて不味い米をお金出して買いますか?」と、品質への強い懸念を示しています。

一方で、「備蓄ブレンド米を買って食べましたが、全く問題なく美味しいですね」という肯定的な意見や、江藤拓前農水大臣が「(備蓄米を試食して)うまい」と発言していたことを引き合いに出し、「安くすると言ったとたんに不味いとは笑ってしまう」と揶揄する声もあります。実際のところ、備蓄米は低温倉庫で厳格に品質管理されており、食用として問題ないレベルに保たれているのが一般的です。もちろん、新米に比べれば風味は劣るかもしれませんが、価格とのバランスを考えれば十分に許容範囲と考える消費者も多いでしょう。多くはブレンド米の原料として使われると予想されますが、個々の消費者が価格と品質をどう評価するかがポイントとなりそうです。

3-3. JAの言い分は?「高値で買い取っている」「入札金を返してもらえばいいわけではない」その主張の詳細は何か?

小泉進次郎大臣の改革に対し、JA側にも言い分があるようです。JAはこれまで、国の備蓄米放出において競争入札に参加し、比較的高値で米を落札してきました。そのため、現在も高値で仕入れた在庫を抱えている可能性があります。あるネットユーザーは「JAが高値で買い取っている為に市場に出せなくなった分も、国は買い戻す必要に迫られる時期が来ると思う。JAとしては、単に支払い済みの入札金を返してもらえばいいという事にはならないだろうから、少々もめそうですね」と、JA側の苦しい立場を推察しています。つまり、JAとしては、国策に協力してきた結果として保有している高値の在庫をどうするのか、という問題が残るわけです。

また、別の視点からの意見として、「農業団体は入札方式で備蓄米を仕入れ、市場に放出する際も手数料のみで運用し、利益は上乗せしていませんでした。逆に、入札で利益を得ていたのは政府側であり、農業団体をまるで“中抜き業者”のように扱うのは本末転倒です」というJAを擁護するような主張も見られます。この意見が事実であれば、JAは必ずしも暴利をむさぼっていたわけではなく、制度の枠組みの中で役割を果たしてきただけ、という見方もできます。JAとしては、一方的に「悪者」扱いされることへの不満や、これまでの貢献が無視されているという思いがあるのかもしれません。

3-4. 農林中金の巨額損失との関連は?米価高騰の裏で囁かれる憶測と真相究明の必要性はどこにある?

今回の米価高騰と備蓄米問題を巡っては、JAバンクの全国組織である農林中央金庫(農林中金)が抱える巨額の含み損問題との関連を指摘する声がネット上で複数上がっています。あるユーザーは「農林中金は外債運用失敗でリーマン・ショック以上の莫大な損失を出したわけですが、1兆4000億円を資本増強して財務状況を改善する、と発表しています。米価高騰が始まる時期と、運用失敗が表面化する時期が近いのですがね」と、両者のタイミングの一致に疑念を呈しています。また、「農林中金の、大赤字の損失補填じゃないかという疑いもある。赤字額は、1.3兆円と巨額」といった、より直接的な憶測も飛び交っています。

これらの憶測が事実であるという確証は現時点ではありません。しかし、農林中金がJAグループ全体の金融部門の中核を担っていることを考えると、その経営状態がJAグループ全体の経営判断や、さらには米価を含む農産物価格に何らかの影響を及ぼす可能性はゼロとは言い切れません。多くの国民が納得できる形で米価問題の真相を究明するためには、こうした関連が疑われる問題についても透明性を高め、徹底的な調査と情報公開が求められます。憶測が憶測を呼ぶ状況を避けるためにも、関係機関による誠実な対応が不可欠です。

4. ネットの反応は?JA・小泉進次郎大臣・農水族議員への賛否両論と今後の日本の農業に何が求められるか徹底討論!

小泉進次郎農林水産大臣による備蓄米改革と、それに反発するJAや農水族議員の動きは、インターネット上でも活発な議論を巻き起こしています。様々な立場からの意見が飛び交い、まさに賛否両論、侃々諤々の様相を呈しています。これらの国民の「生の声」を丹念に拾い上げ、分析することで、今回の騒動の本質や、今後の日本の農業に真に求められているものは何かが見えてくるはずです。JAへの厳しい視線、小泉大臣への期待、そして農水族議員への不信感など、ネット上に渦巻く多様な意見を整理し、日本の農業の未来について考えます。

4-1. JAへの厳しい意見「既得権益」「農家のためになっていない」なぜここまで批判されるのか?

今回の騒動に関して、ネット上ではJAグループに対する極めて厳しい意見が目立ちます。特に、「JAは今まで築き上げてきた既得権益のシステムが崩れる事で怒っている」「どちらも『国民の為』ではなく『自分達の益』が損なわれていく事に怒っている」といった、JAの組織防衛や利益優先の姿勢を批判する声が多く見受けられました。また、「JAが価格が下がると利益が減るから文句言い出したんだな」「農家はJAから離れるのが一番いいと思うよ。何十年も搾取され続けて来たんだから」と、JAが必ずしも個々の農家の利益を代表しているわけではないのではないか、という指摘も鋭いです。

さらに踏み込んで、「JAはもう、解体して、新しい農業の形を目指さないといけないのでは?」といった、JAの組織そのもののあり方に疑問を呈する意見まで登場しています。背景には、JAが長年にわたり農薬や肥料の販売、農産物の流通、金融サービス(JAバンク、JA共済)など、農業関連の多岐にわたる事業を独占的に手掛けてきたことへの不満や、組織の硬直化、不透明さに対する国民の根強い不信感があるようです。「JA=農家ではないですからね」というコメントは、JAという巨大組織と、実際に汗を流す個々の農家との間に意識の乖離があることを見抜いています。これらの批判は、JAが真に「農家のため」「国民のため」の組織として機能してきたのか、という根本的な問いを突きつけています。

4-2. 小泉進次郎大臣への期待と激励の声「よくやった」「改革を進めてほしい」その理由は何か?

一方で、小泉進次郎大臣の今回の決断に対しては、称賛や期待の声が数多く寄せられています。「小泉大臣の批判をするつもりはない。むしろ安くコメが手に入るなら大歓迎」「小泉さんがやってる事は困窮する国民の為にはなっている」といった、消費者目線での政策を評価するコメントが目立ちます。特に、米価が高騰し家計を圧迫している中での値下げ断行は、多くの国民にとって朗報と受け止められたようです。

また、JAという巨大組織や農水族議員といった「しがらみ」に忖度せず、改革を断行しようとする姿勢そのものへの期待も大きいです。「小泉さんが自民党の旧態依然とした族議員とJAに立ち向かうヒーローになれるかどうか」というコメントは、まさにその期待感の表れでしょう。過去の郵政民営化のように、聖域なき改革を断行してくれるのではないか、というイメージが重ねられているのかもしれません。ただし、「あとは、この価格があくまで備蓄米の価格にすぎず、備蓄米が尽きたのちのコメ価格を以前ほどの価格に戻せるかという問題があると思う」といった冷静な意見もあり、一時的な効果だけでなく、持続的な改革につながるのかどうかを注視していく必要があるでしょう。

4-3. 農水族議員への不信感「国民よりJAを優先」「次の選挙で落ちる」なぜ彼らは信頼を失っているのか?

JAと同様に、あるいはそれ以上に厳しい目が向けられているのが、農水族議員たちです。「この農水議員が問題なんです」「国民に選ばれて議員になって置きながら国民を苦しめる対応、JA有利な事を良く平気でやれるよね」といった、国民不在の政治姿勢に対する怒りの声が噴出しています。彼らがJAの利益を優先し、国民全体の利益を損なっているのではないか、という不信感が根底にあります。

「まだ結果が出ていないのではっきりとは言えないが、本当に米の価格が二千円台まで下落した場合、『自民党から離れていきそうだ』ではなく、『自民党の農水族議員から離れていきそうだ』の間違いでしょう」というコメントは、農水族議員が自らの票田であるJA関係者の顔色ばかりを窺っていることへの痛烈な皮肉です。さらに、「票集めのために国民に米税を払わせてまで自身の保身に走る政治家など被選挙権を剥奪して欲しい」といった過激な意見まで見られ、農水族議員とJAとの癒着構造に対する国民の嫌悪感が相当なレベルに達していることがうかがえます。彼らが真に国民の代表として機能しているのか、その資質が厳しく問われています。

4-4. 今後の展望と求められること:食料安全保障と農業の未来のために何が必要か?

今回の備蓄米騒動は、単に米の価格問題にとどまらず、日本の農業政策のあり方、食料安全保障、そしてJAや農水族議員といった存在の是非など、多くの課題を私たちに突きつけています。短期的な米価の安定はもちろん重要ですが、より長期的な視点で日本の農業の未来を考える必要があります。ネット上の意見の中にも、「これからはその部分も視野に入れた抜本的な対策が必要だと思う」「直接、生産者が消費者に届けられたら良い。国がシステム構築やってくれたら、農協要らなくなりますよね」といった、構造的な改革を求める声が見られました。

求められるのは、まず第一に情報公開と透明性の確保です。なぜ米価が高騰したのか、備蓄米の放出はどのようなプロセスで決定されたのか、JAや農水族議員はどのような役割を果たしたのか、国民が納得できるような説明が不可欠です。そして、一部の組織や団体の利益ではなく、生産者も消費者も、そして国全体が裨益するような、持続可能で競争力のある農業政策への転換が求められています。そのためには、既得権益にメスを入れ、真に開かれた国民的議論を通じて、新しい農業のビジョンを構築していくことが急務と言えるでしょう。小泉進次郎大臣の改革がその第一歩となるのか、今後の動向から目が離せません。

5. まとめ:JAの怒り、農水族の影、そして米価の行方

本記事では、2025年5月に表面化した小泉進次郎農林水産大臣の備蓄米改革を発端とする、JAグループの強い反発と、それに深く関わる農水族議員の存在、そして私たちの生活に直結する米価問題について多角的に掘り下げてきました。最後に、本件の主要なポイントをまとめます。

- JAの激怒の理由:小泉大臣が導入した備蓄米の「随意契約」と「新価格設定」が、JAの従来の競争入札による独占的流通と価格決定権を脅かし、経営に打撃を与えるため。これはJAの既得権益の根幹を揺るがすものと受け止められています。

- 農水族議員とは誰か:農業政策に強い影響力を持ち、JAなどを支持基盤とする議員。森山裕自民党幹事長などが代表格とされ、JAの意向を政治に反映させる役割を担ってきました。票とカネによるJAとの密接な関係が指摘されています。

- 小泉大臣の改革:備蓄米を市場に安価で供給することで、高騰する米価の抑制と「コメ離れ」の防止を目指すもの。消費者からは期待の声が上がる一方、JAや農水族議員からの抵抗は必至です。

- 米価への影響:備蓄米放出により、一時的に米価が下がる可能性はありますが、持続的な価格安定にはさらなる構造改革が必要です。備蓄米の品質や、JAの抱える在庫問題も課題として残ります。

- ネット上の反応:JAや農水族議員に対しては批判的な意見が多く、小泉大臣の改革には期待の声が寄せられています。農業のあり方そのものへの問題提起もなされています。

- 今後の課題:情報公開の徹底、既得権益の見直し、そして生産者と消費者の双方にとってより良い、持続可能な農業政策の確立が求められます。

コメント