2025年4月、開催中の大阪・関西万博をコスプレ姿で訪れたコスプレイヤー、鹿乃つの(@shikano_tsuno_)さんのSNS投稿が大きな波紋を呼びました。当初は好意的な反応が多かったものの、次第に「万博はコスプレ会場ではない」「著作権侵害では?」といった批判が殺到し、炎上状態に。さらに、騒動は鹿乃つのさん個人への誹謗中傷や人格攻撃にまでエスカレートしています。

この一連の騒動は、単なる個人の行動に対する賛否に留まらず、万博という公の場でのコスプレの是非、長年議論されてきた二次創作と著作権の複雑な関係、そして現代のオタク文化が抱える課題やネット上のコミュニケーションの問題点を浮き彫りにしました。

本記事では、この「万博コスプレ炎上騒動」について、発端から現在までの経緯、中心人物である鹿乃つのさんとはどのような人物なのか、騒動の核心にある著作権問題、オタク文化の歴史的背景、そして深刻化する誹謗中傷問題まで、あらゆる角度から情報を整理し、詳細に解説していきます。

1. 万博コスプレ炎上騒動とは何があった?詳細な経緯を時系列で解説

今回の騒動は、鹿乃つのさんが万博でのコスプレ体験をSNSとnoteで報告したことから始まりました。一体何が起こり、どのようにして大きな論争へと発展していったのでしょうか。ここでは、事の発端から炎上、そして現在の状況までを時系列に沿って詳しく見ていきます。

1-1. 発端:鹿乃つのさんの万博コスプレ体験記投稿(2025年4月22日~23日)

2025年4月22日、コスプレイヤーの鹿乃つのさんは、人気漫画・アニメ『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ姿で大阪・関西万博を訪れました。その体験を写真と共にX(旧Twitter)でリアルタイムに投稿。会場内のガンダム立像前でのポーズ写真などが注目を集めました。

同日深夜(23日未明)、鹿乃つのさんは自身のnoteに「万博をコスプレで楽しんだので所感や注意点をまとめる」と題した記事を公開。万博の公式規約に触れつつ、コスプレでの参加は可能であること、しかし更衣室がないためホテルでの着替えとタクシー移動が推奨されること、他の来場者への配慮が必要であることなどを、自身の体験に基づいて詳細に記述しました。

note記事では、「何かしらの形で秩序が乱れ、他のお客さんからクレームが多数入るようなことがあれば、今後コスプレ来場が完全NGになる可能性も非常に高いなと感じました」「会期終了まで悪い方向に規約改定されることのないよう、みんなでこの環境を守っていけたらいいよなぁと思います」と、マナー遵守の重要性を訴えています。また、「コスプレOKになったことで、ここに一人、万博に足を運んだ人間がいます」「私の投稿を見て、『万博開催してよかったって初めて思ったわ』『万博いいな、行きたくなった』というコメントが多数寄せられています」と、コスプレ解禁のポジティブな側面も強調しました。

1-2. 万博公式のコスプレに関する規約内容

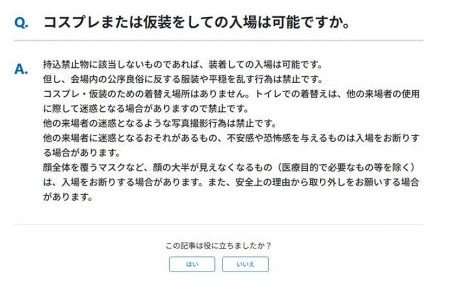

鹿乃つのさんが言及した万博の公式規約(公式サイトQ&Aより)は以下の通りです。

Q.コスプレまたは仮装をしての入場は可能ですか。

A.持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能です。

但し、会場内の公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止です。

コスプレ・仮装のための着替え場所はありません。トイレでの着替えは、他の来場者の使用に際して迷惑となる場合がありますので禁止です。

他の来場者の迷惑となるような写真撮影行為は禁止です。

他の来場者に迷惑となるおそれがあるもの、不安感や恐怖感を与えるものは入場をお断りする場合があります。

顔全体を覆うマスクなど、顔の大半が見えなくなるもの(医療目的で必要なもの等を除く)は、入場をお断りする場合があります。また、安全上の理由から取り外しをお願いする場合があります。EXPO2025公式サイト/4月22日時点

この規約を読む限り、鹿乃つのさんが主張するように、持ち込み禁止物に該当せず、公序良俗に反しない限り、コスプレでの入場自体は許可されています。ただし、着替え場所の提供はなく、トイレでの着替えや他の来場者に迷惑をかける行為は明確に禁止されています。鹿乃つのさんはホテルで着替えタクシーで移動しており、規約自体は遵守していたと考えられます。

1-3. 初期反応:好意的な声と注目度の高まり

鹿乃つのさんのX投稿とnote記事は、当初(23日夜頃まで)、「わかりやすい!」「参考になる」「万博行きたくなった」といった好意的なコメントが多く寄せられ、Xでは9000件以上のリポスト、1.8万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな注目を集めました。大阪府の吉村洋文知事や大阪市の横山英幸市長も、鹿乃さんのnoteを紹介するX投稿をリポストしており、行政サイドも問題視していなかった様子がうかがえます。

1-4. 炎上への発展:批判の噴出と論点の拡散(4月23日夜~)

しかし、4月23日の夜頃から状況は一変します。特定のXアカウント(通称「愚痴屋」)が鹿乃さんの投稿を取り上げたことをきっかけに、批判的な意見が爆発的に増加し、いわゆる「炎上」状態へと発展しました。

批判の内容は多岐にわたりますが、主に以下の二つの大きな論点に集約されていきました。

- TPO・マナーの問題:「万博はコスプレを楽しむ場所ではない」「公共の場で特定のキャラクターのコスプレは不適切(TPO違反)」「他の一般来場者の迷惑になる可能性がある(写真撮影、場所の占有など)」

- 著作権の問題:「コスプレは二次創作であり、著作権侵害の可能性がある」「権利者に無許可で公の場で披露するのは問題」「キャラクターの私物化ではないか」

これらの批判に対し、鹿乃つのさんはXで反論を展開。「ルールを守っているのに叩かれるのはおかしい」「コスプレを披露するためだけに行ったわけではない」「(著作権問題について)いい意味で問題提起ができた」といった主張を繰り返しました。この反論がさらに議論を呼び、賛否両論が渦巻く大論争へと発展していったのです。

1-5. 騒動の長期化と誹謗中傷へのエスカレート

議論は単なる万博でのコスプレの是非を超え、二次創作文化のあり方、著作権法の解釈、オタク文化と社会の関係性といった、より根深く複雑な問題へと波及しました。さらに、議論が過熱する中で、鹿乃つのさん個人に対する人格攻撃や、事実に基づかない誹謗中傷、過去の活動に対する憶測などが横行するようになり、問題はより深刻な様相を呈しています。

漫画家のぬこー様ちゃんが主催したXスペースでの公開討論などを経ても、論争は収束する気配を見せず、現在(2025年4月26日時点)も続いています。

2. 鹿乃つのさんとは誰で何者?プロフィールと活動、人物像に迫る

今回の炎上騒動の中心人物である鹿乃つのさんとは、一体どのような人物なのでしょうか。コスプレイヤーとしての活動歴や実績、そして今回の騒動で見せた言動から、その人物像を探ります。

2-1. プロフィールとコスプレ活動の経歴

鹿乃つのさんは、社会人として働きながらコスプレ活動を行っている女性です。Xのプロフィールによると「コスプレが好きな社会人」であり、「コスプレをする人間の、考えたことや悩みをたまに書きます」と自己紹介しています。

コスプレ歴は約1年半(2025年4月時点)。2023年8月開催のコミックマーケット(コミケ)でコスプレデビューを果たしました。当初は初音ミクなどのコスプレをしていましたが、その後『ダンジョン飯』のマルシルのコスプレを始め、これが大きな転機となります。

コスプレ用のアカウント(@shikano_tsuno_)の他に、「鹿野屋」という名前でプライベートな内容をポストする別アカウントも運用しているようです。

またドラマのエキストラ、トークイベントにも出演しています。

2-2. 「ダンジョン飯」マルシルコスプレでの大バズリ(コミケ2024夏)

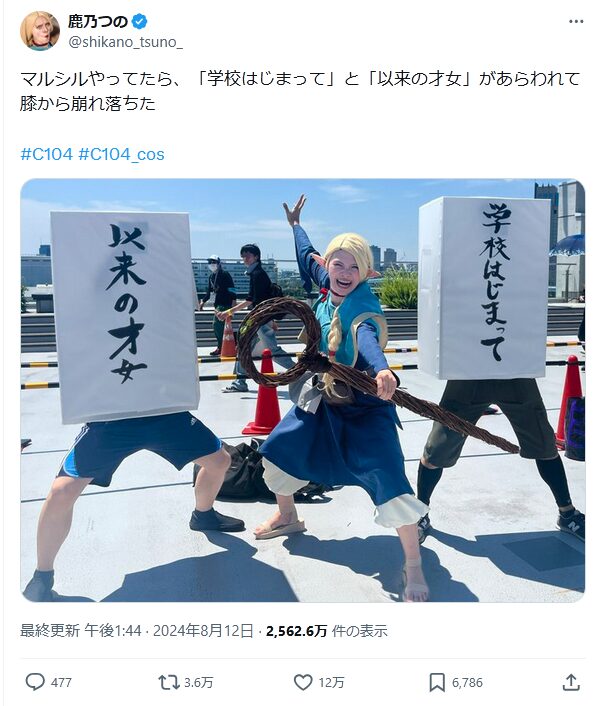

鹿乃つのさんが一躍有名になったのは、2024年8月12日のコミックマーケット(C104)での出来事です。この日、鹿乃つのさんは『ダンジョン飯』のマルシルのコスプレで参加。会場で偶然見かけた、同作中の名(迷)言「学校はじまって以来の才女」という文字をプラカードで表現していた他の参加者たちと即興でコラボレーションし、その様子を撮影した写真をXに投稿しました。

マルシルの特徴的な表情(いわゆる「才女顔」)を見事に再現した鹿乃つのさんと、「学校はじまって」「以来の才女」のプラカードを持つ人々が並んだ写真は、原作のワンシーンを彷彿とさせるユーモラスな光景として大きな話題を呼びました。この投稿は、2025年4月26日時点で12万以上の「いいね」、3.6万以上のリポスト、2565万インプレッションという驚異的な数字を記録。「#マルシル」がトレンド入りし、多くのファンアートが描かれるなど、社会現象と言えるほどのバズりを巻き起こしました。

このバズの要因としては、ネタとしての面白さ、原作再現度の高さに加え、鹿乃つのさん自身の容姿(若く美人であること)も大きいと指摘されています。また、コロナ禍を経てコスプレイヤー人口が減少傾向にあった中で現れた新星として、業界内外から大きな期待と注目を集めた側面もあります。

2-3. コスプレ界での影響力と評価:人気と批判

コミケでのバズリ以降、鹿乃つのさんはコスプレ界で急速に知名度を高めました。Xのフォロワー数は2.5万人を超え(2025年4月時点)、趣味の活動に留まらず、ニコニコ超会議への出演が決まるなど、各種イベントにゲストとして呼ばれる人気コスプレイヤーとなっています。

一方で、その急激な人気上昇や、後述する言動などから、一部では嫉妬や反発の声も聞かれます。特に今回の万博騒動では、その影響力の大きさゆえに、多くの批判や誹謗中傷の的となってしまいました。

2-4. noteやスペースでの発言から見る人物像と思想

鹿乃つのさんは、自身のnoteやXスペースでの発言を通じて、コスプレや二次創作に対する独自の考えを発信しています。

2024年8月のnote記事「PCの前で泣いてた弱小レイヤーが、マルシルに救われるまで。」では、マルシルのコスプレ写真を見て「受け入れられたい」と感じ涙した経験を吐露。「似合う」ことよりも「好き」という気持ちを大切にしたい思いや、過度な写真加工への葛藤などを赤裸々に綴っています。

今回の万博騒動に関するnote記事やXでの反論、スペースでの発言では、「二次創作がグレーなのは分かっているが、制限する権利は著作者にしかない」「コスプレで公の場に出てはいけないという暗黙のルールはおかしい」「長く曖昧になっていた二次創作の在り方を定義する機会になる」といった主張を展開。現状のコスプレ界の「因習的な暗黙の了解」を変えたいという強い意志を示しています。

これらの発言からは、自身の経験に基づいた強い信念と、現状を変革しようとする意欲がうかがえます。しかし、その一方で、一部の発言は「一次創作者への配慮が足りない」「既存の文化やルールを軽視している」「論点がずれている」といった批判も招いています。特にスペースでの議論では、相手への話し方(タメ口など)や、議論を壮大なテーマに繋げようとする姿勢が問題視される場面もありました。

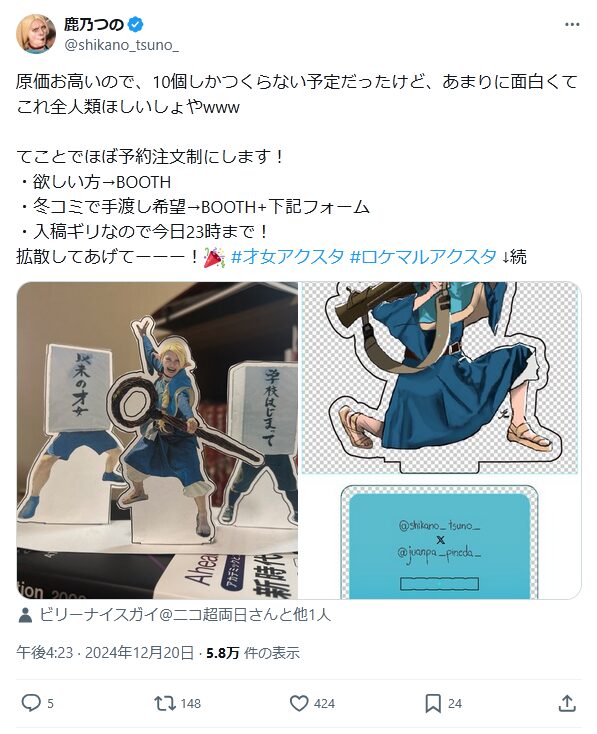

2-5. BOOTHでのグッズ販売と収自身の益化について

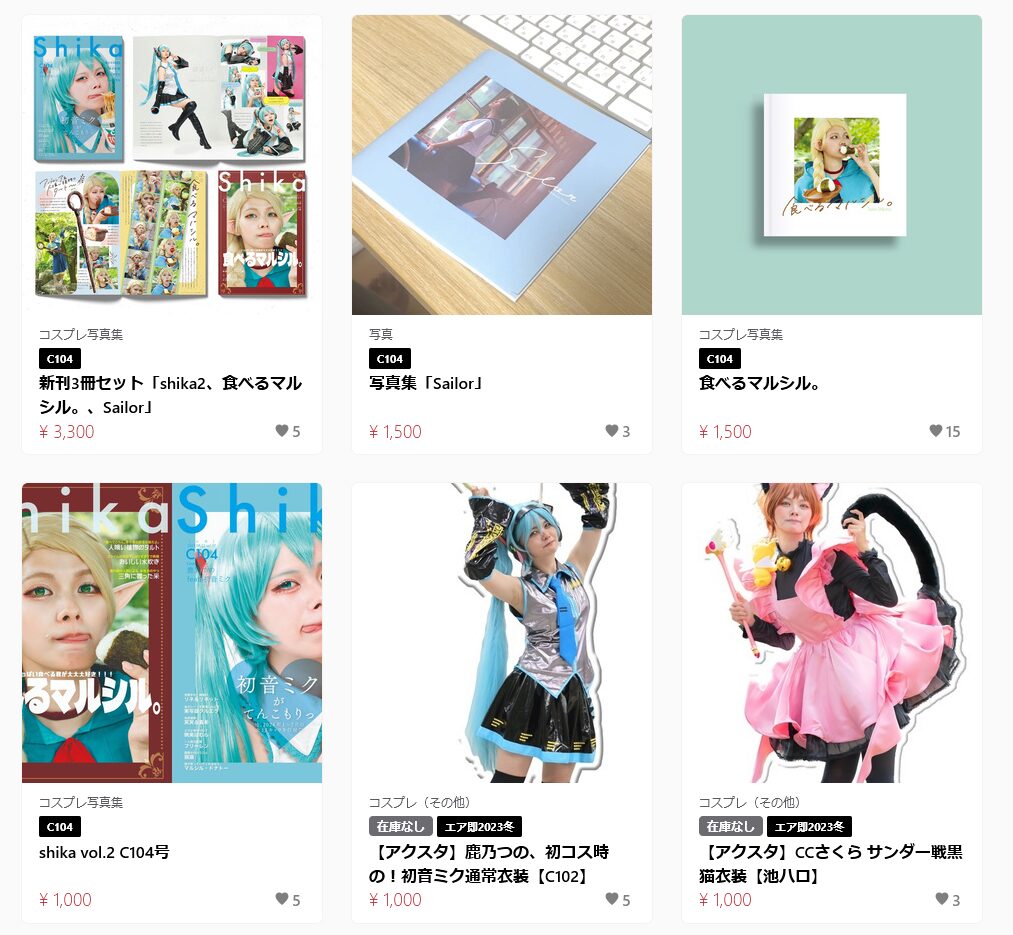

鹿乃つのさんは、クリエイター向けプラットフォーム「BOOTH」にて、自身のコスプレ写真集やチェキ、アクリルスタンド(アクスタ)などを販売しています。特にマルシルのアクスタにはキャラクター名も記載されていたことから、「著作権的に問題があるのでは?」「営利目的の二次創作は許されるのか?」といった批判の声が上がりました。この点は、後述する著作権問題の議論において重要なポイントとなっています。

3. コスプレの著作権侵害について:グレーゾーン問題の核心

今回の炎上騒動で最も大きな論争の的となったのが、「コスプレと著作権」の問題です。鹿乃つのさんの万博でのコスプレやグッズ販売は著作権侵害にあたるのか?二次創作はなぜ「グレーゾーン」と呼ばれるのか?ここでは、複雑な著作権問題を分かりやすく解説します。

3-1. 二次創作と著作権の基本的な関係:「グレーゾーン」とは何か?

アニメや漫画のキャラクターを真似るコスプレは、法律上「二次創作」の一形態とみなされます。二次創作とは、既存の著作物(一次創作)に基づいて、新たな創作物を制作する行為です。

日本の著作権法では、著作物の複製権(コピーする権利)や翻案権(アレンジする権利)などは、原則として原作者(著作権者)が専有しています。そのため、権利者の許諾を得ずにキャラクターの衣装を再現したり(複製)、その姿で写真を撮って公開したりする(公衆送信など)コスプレ活動は、厳密に言えば著作権侵害にあたる可能性があります。

しかし、現実には多くのコスプレ活動や同人誌制作などの二次創作が、権利者から黙認されています。この「法律上は侵害の可能性があるが、実際には処罰されたり差し止められたりすることが少ない」という曖昧な状態が、いわゆる**「グレーゾーン」**と呼ばれているものです。

3-2. なぜグレーゾーンが黙認されてきたのか?歴史的背景と暗黙の了解

二次創作がグレーゾーンとして存在してきた背景には、いくつかの理由があります。

- ファン活動としての側面: 二次創作の多くは、原作への愛情表現やファン同士の交流を目的とした非営利的な活動であり、権利者もファンコミュニティの活性化や作品の宣伝効果を考慮して、一定の範囲内であれば容認する傾向がありました。

- 親告罪規定: 長らく日本の著作権侵害は「親告罪」とされ、権利者が告訴しなければ罪に問われない仕組みでした。権利者が悪質なケースを除いて告訴に踏み切らないことで、グレーゾーンが維持されてきました。

- 文化的な土壌: 日本には古くから本歌取りやパロディといった、既存の作品をもとに新しいものを生み出す文化があり、二次創作に対する寛容な土壌があったとも言われています。

こうした背景から、コスプレ界隈や同人誌界隈では、「権利者に迷惑をかけない」「作品イメージを損なわない」「過度な営利目的は避ける」といった**「暗黙の了解」**やマナーが形成され、それらを守ることでグレーゾーンの均衡が保たれてきました。

3-3. 親告罪と非親告罪:TPPによる法改正の影響

前述の通り、著作権侵害は基本的に親告罪でしたが、日本がTPP11協定に加盟したことに伴い、2018年12月30日に著作権法が改正され、一部の悪質な著作権侵害が**「非親告罪」**(権利者の告訴がなくても起訴できる罪)となりました。

ただし、すべての著作権侵害が非親告罪化されたわけではありません。非親告罪となるのは、以下の**すべての要件**を満たす場合に限定されています。

- 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること(営利目的)

- 有償著作物等(市場で有料で提供されているもの)の原作のままの複製物を譲渡・公衆送信すること(海賊版の販売・配信など)

- 権利者の利益が不当に害されること

この改正は、コミケなどで見られる二次創作文化への影響を最小限に抑えるよう配慮されたものです。そのため、非営利のファン活動や、原作を改変した二次創作(パロディや同人誌など)の多くは、引き続き**親告罪**のままとなっています。

しかし、この法改正により、「営利目的」とみなされる可能性のある二次創作活動のリスクは高まったと言えます。鹿乃つのさんのようなグッズ販売を伴うコスプレ活動は、この非親告罪の要件に該当する可能性もゼロではなく、より慎重な判断が求められる状況になっています。

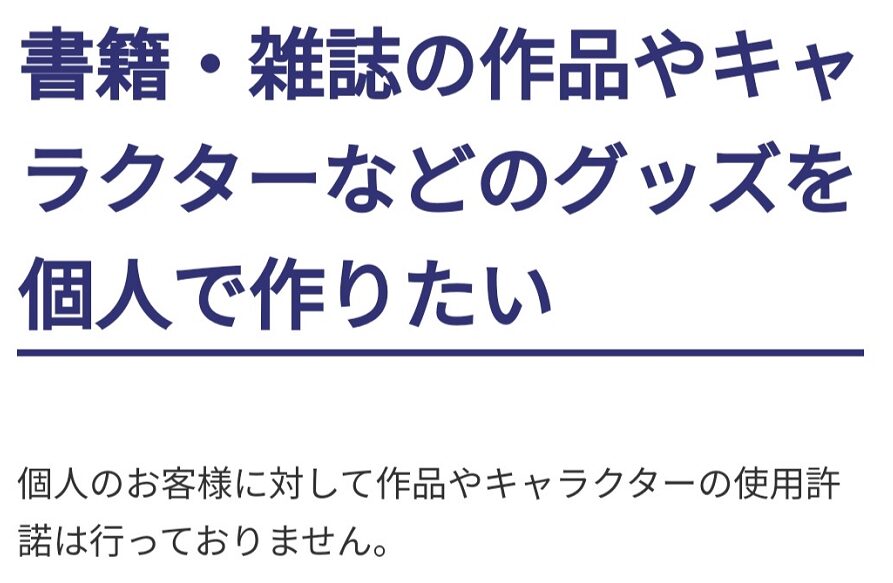

3-4. 二次創作ガイドラインの現状:出版社や作者のスタンス

近年、権利者側も二次創作に対するスタンスを明確にする動きを見せています。多くの出版社やゲーム会社、個人のクリエイターが、二次創作に関するガイドラインを公開するようになりました。

内容は様々ですが、多くの場合、「非営利のファン活動は歓迎するが、公式と誤認されるような表現や、作品・キャラクターのイメージを著しく損なうもの、過度な営利活動は禁止する」といった趣旨となっています。例えば、人気ゲーム『東方Project』のように、詳細なガイドラインを設けて二次創作を積極的に容認している例もあります。

一方で、ガイドラインを設けていない場合や、「ケースバイケース」としている場合も多く、依然として判断が難しい状況は残っています。二次創作者は、活動する作品のガイドラインをよく確認し、不明な点は権利者に問い合わせるなどの対応が求められます。

ネット上のコメントでは、「一次創作者の多くは(宣伝効果もあるため)二次創作を歓迎している」「活動資金程度の儲けなら問題視しない作者も多い」といった意見も見られましたが、これは一般論であり、個々の権利者の意向は異なります。無許諾での活動には常にリスクが伴うことを認識する必要があります。

3-5. 人気コスプレイヤー「えなこ」さんの事例

プロのコスプレイヤーとして活躍するえなこさんは、著作権問題に早くから向き合ってきました。アマチュア時代は多くの版権コスプレを行っていましたが、プロとして活動する現在は、権利者に許諾を得たり、テレビ出演などの際はオリジナルの衣装を着用したりするなど、コンプライアンスを重視した活動を徹底しています。2021年には、当時の参議院議員・山田太郎氏と対談し、コスプレ文化と著作権保護の両立について議論するなど、業界全体の課題解決にも取り組んでいます。

えなこさんの事例は、コスプレ活動、特に収益化を伴う活動において、著作権問題といかに向き合うべきかを示す一つの指針と言えるでしょう。

3-6. 鹿乃つのさんの活動は著作権侵害にあたるのか?刑事罰に問われる?ダンジョン飯(KADOKAWA)の規約は?

鹿乃つのさんの万博でのコスプレ自体は、非営利の個人活動とみなされれば、直ちに著作権侵害で問題視される可能性は低いかもしれません。万博側も規約上は容認していました。

しかし、問題となるのはBOOTHでのグッズ販売です。写真集やアクスタの販売は明確な営利活動であり、特にキャラクター名が入ったアクスタなどは、権利者の許諾を得ていない場合、著作権(複製権、頒布権など)及び場合によっては商標権の侵害にあたる可能性が高いと言わざるを得ません。

現状、権利者からの訴えがないため事件化していませんが、法的にはリスクの高い行為です。ネット上でも「界隈全体がダメージを食らうことになりかねない」「営利目的の二次創作はマナー違反」といった厳しい意見が多く見られました。

特に重要な点として、『ダンジョン飯』の著作権者であるKADOKAWAの二次創作に関するガイドラインや規約が挙げられます。一般的に、KADOKAWAの規約においては、個人による二次創作グッズの作成・販売が原則として禁止されていると明記されている場合が多く、これは個人によるグッズ販売行為も同様に認められていないことを意味します。

この規約に基づけば、鹿乃つのさんが行っているとされる『ダンジョン飯』のキャラクターを用いたグッズ販売は、KADOKAWAの許諾を得ていない限り、同社の規約に違反する行為となります。

さらに、この行為は法的な問題にも発展する可能性があります。もしKADOKAWAが法的措置を取った場合、キャラクターの無断使用とグッズ販売は、著作権法における複製権(無断でコピーする権利)や譲渡権(無断で販売・配布する権利)などの侵害に該当する可能性があります。著作権侵害は、刑事罰の対象となる可能性もあります。

著作権侵害で有罪となった場合、日本の著作権法では、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性があります。

加えて、刑事罰とは別に、KADOKAWAから民事上の損害賠償を請求される可能性も考えられます。賠償額は個別の事案ごとに判断されますが、一概に金額を断定することは困難です。裁判所は主に以下の要素を考慮して賠償額を決定します。

- 侵害によって権利者が失った利益(逸失利益): KADOKAWAが本来得られたであろうライセンス料収入や、正規グッズの売上減少分など。

- 侵害者が得た利益: 許諾なくグッズを販売して得た利益の総額。

- ライセンス料相当額: 正規のライセンス契約が結ばれていた場合に想定されるライセンス料の額。

これらに加え、侵害行為の悪質性、期間、規模なども総合的に考慮されます。過去の著作権侵害に関する裁判例では、数百万円から数千万円、あるいはそれ以上の高額な賠償命令が出されたケースも存在します。

留意すべき点として、「個人による制作である」「趣味の範囲内である」「少量である」といった主張は、原則として著作権侵害の免責事由とは認められません。営利目的での販売はもちろんのこと、非営利であっても、権利者の許諾なく著作物を複製・頒布する行為自体が著作権侵害とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

3-7. 鹿乃つのさんの「白黒はっきりさせるべき」発言への批判

鹿乃つのさんはENCOUNTの取材に対し、「(二次創作の是非について)白黒はっきりさせるべき」「長く曖昧になっていた二次創作の在り方を定義する、またとない機会になる」と発言しました。この発言は、多くの批判を浴びました。

批判の理由は、「白黒はっきりさせたら、二次創作は『黒』(=違法)と判断され、文化自体が成り立たなくなる可能性が高い」「現状のグレーゾーンは、権利者の温情や先人たちの努力によって維持されてきたものであり、それを軽々しく壊すべきではない」「権利者への敬意が欠けている」といったものです。

親告罪規定やTPP交渉の経緯を見ても、二次創作文化を守るために多くの配慮がなされてきた歴史があります。鹿乃つのさんの発言は、こうした背景への理解不足や、現状の「暗黙の了解」を軽視していると受け取られ、長年この文化に携わってきた人々からの反発を招いたと考えられます。

4. 今までのオタク文化とコスプレ:歴史と背景を知る

今回の騒動を理解する上で、コスプレを含むオタク文化がこれまでどのような歴史を辿り、どのような課題を抱えてきたのかを知ることは重要です。なぜ「暗黙のルール」が生まれ、なぜ一部の人々は変化を恐れるのでしょうか。

4-1. コスプレ文化の黎明期と発展の歴史

日本のコスプレ文化は、1970年代後半から80年代にかけて、SF大会やコミックマーケットなどのイベントでファンが自作の衣装を着始めたことが起源とされています。当初は一部の愛好家による手作りの活動でしたが、アニメ・漫画市場の拡大と共に徐々に広がりを見せました。

1990年代以降は、コスプレ専門誌の創刊やインターネットの普及により、情報交換が活発化し、衣装制作の技術も向上。コミケなどの大規模イベントでは欠かせない要素となり、近年ではハロウィンイベントでの仮装や、地方自治体が主催するコスプレイベントなども開催されるようになりました。

4-2. 過去のオタク・サブカルチャーへの偏見と迫害

しかし、オタク文化やコスプレが社会的に広く受け入れられるまでの道のりは平坦ではありませんでした。特に1989年に起きた東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(宮崎勤事件)では、犯人の部屋から大量のアニメビデオなどが発見されたことが大きく報道され、「オタク=犯罪者予備軍」といった極端な偏見が社会に蔓延しました。

この事件以降、アニメや漫画、ゲームといったサブカルチャー全体が厳しい目に晒され、オタクであること自体が差別や嘲笑の対象となる時代が長く続きました。コスプレイヤーも「奇異な格好をする人たち」として、好奇の目で見られたり、時には直接的な嫌がらせを受けたりすることも少なくありませんでした。

4-3. 「暗黙のルール」やマナーが形成された背景

こうした社会的な逆風の中で、コスプレイヤーやオタクたちは、自衛のために、また文化を守るために、様々な「暗黙のルール」やマナーを築き上げてきました。

- 場所をわきまえる: コスプレはイベント会場内など、許可された場所でのみ行い、公共交通機関での移動や一般の人が多い場所での活動は控える。

- 権利者・作品への配慮: 作品やキャラクターのイメージを損なわないよう言動に気をつける。過度な露出やグロテスクな表現は避ける。

- 周囲への配慮: 写真撮影で場所を占有しない、通行の妨げにならないようにするなど、他の参加者や一般の人々に迷惑をかけない。

- 着替えやメイク: 会場の更衣室を利用し、トイレなど公共の場での着替えや長時間のメイクは行わない。

これらのルールは、過去のトラブルや批判の経験から生まれた、いわば「知恵」であり、コミュニティ内で共有・継承されてきました。今回の騒動で多くのベテラン層が懸念を示したのは、こうした歴史的経緯を知らない、あるいは軽視するような行動が、再びオタク文化全体への批判を招きかねないという危機感があったからです。

4-4. 現代におけるコスプレを取り巻く環境の変化

近年、SNSの普及により、個人がコスプレ写真を気軽に発信できるようになりました。また、「クールジャパン」政策などの影響もあり、アニメや漫画、コスプレは日本の文化として海外からも注目されるようになり、以前に比べれば社会的な認知度も向上しています。

しかし、その一方で、SNSでの「いいね」やフォロワー数を過度に気にする承認欲求の問題や、一部のルール・マナーを知らない新規参入者によるトラブル、そして今回の騒動のようなネット上での過剰な批判や誹謗中傷といった新たな課題も生まれています。

4-5. 公共の場でのコスプレ(TPO)に関する議論

今回の炎上の大きな論点の一つが、「万博という公共性の高い場で、特定のキャラクターのコスプレをすることはTPOに反するのではないか」という点でした。

ネット上のコメントでは、「万博はお祭りではあるが、フォーマルな国際交流の場でもある」「テーマパークや作品のイベントなら良いが、万博にはふさわしくない」「他の一般客が不快に思う可能性がある」といった意見が多く見られました。一方で、「万博は多様性をテーマにしており、コスプレも文化の一つとして受け入れるべき」「ルールを守っていれば問題ない」といった反論もありました。

万博協会は規約上コスプレを許可していましたが、その想定は「ミャクミャクの衣装を着た子供」程度のものだったのではないか、本格的なアニメキャラのコスプレまでは想定していなかったのではないか、という憶測も飛び交いました。「禁止されていなければ何をしても良い」という考え方自体への疑問も呈されています。

公共の場におけるコスプレの是非は、法律や規約だけで線引きできるものではなく、社会的な受容度や個々人の価値観が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題であると言えます。

5. 鹿乃つのさんへの誹謗中傷について:炎上を超えた問題

万博コスプレ騒動は、単なる意見の対立を超え、鹿乃つのさん個人に対する激しい誹謗中傷へと発展しました。これは、ネット社会の深刻な問題点を改めて示す事態となっています。

5-1. 炎上から誹謗中傷への発展経緯

当初の議論は、万博でのコスプレの是非や著作権問題が中心でした。しかし、鹿乃つのさんが反論を繰り返す中で、議論は次第に彼女の言動や人格に対する批判へとシフトしていきました。

過去に鹿乃つのさんが経験したという、「バズったことへの嫉妬から、あることないこと伝聞された」経験を踏まえ、今回は静観せずに反論する道を選んだことが、結果的にさらなる批判を呼び、誹謗中傷を誘発した側面もあるかもしれません。

特に、Xスペースでの公開討論以降、鹿乃つのさんの話し方や態度、議論の進め方に対する批判が相次ぎ、「論点をずらしている」「配慮が足りない」「傲慢だ」といった人格攻撃や、「嘘をついている」「承認欲求の塊だ」といった根拠のない決めつけがネット上に溢れるようになりました。

5-2. 具体的な誹謗中傷の内容

鹿乃つのさんに対して向けられた誹謗中傷には、以下のようなものが含まれます。

- 人格否定:「厚かましい」「自己中心的」「常識がない」

- 嘘や憶測の拡散:「いいね稼ぎのためにやっている」「本当は著作権のことなど考えていない」

- 過去の活動への揶揄や憶測

- 容姿に対する中傷(直接的なものは少ないが、嫉妬心が見え隠れするもの)

- 脅迫的なコメント(具体的な内容は不明だが、示唆する声も)

これらの多くは、正当な批判の範囲を逸脱し、個人の尊厳を傷つける悪質なものです。

5-3. 誹謗中傷の背景にあると考えられる要因

なぜ、単なる意見の対立が、これほど激しい誹謗中傷にまでエスカレートしたのでしょうか。考えられる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 嫉妬やルサンチマン: 鹿乃つのさんの若さ、美貌、そして短期間での成功(バズり、イベント出演など)に対する一部の人々の嫉妬心。

- 影響力への反発: フォロワーが多く影響力を持つ人物が、既存のルールや慣習に異を唱えることへの反発や警戒心。

- 正義感の暴走: 「著作権を守るべきだ」「マナー違反は許せない」といった正義感が過激化し、相手を徹底的に攻撃してしまう。

- ネットの匿名性: 匿名性を盾に、無責任な発言や攻撃的な言動が助長される。

- 集団心理: 炎上状態になると、多くの人が批判的な意見に同調し、攻撃がエスカレートしやすくなる(エコーチェンバー現象、集団極性化)。

- 情報拡散の容易さ: 憶測やデマが簡単に拡散され、収拾がつかなくなる。

5-4. ぬこー様ちゃんとのスペース公開討論とその影響

漫画家のぬこー様ちゃんが主催したXスペースでの公開討論は、鹿乃つのさんと批判的な意見を持つ人々が直接対話する場として注目されました。鹿乃つのさんは、この場で自身の考えを改めて説明し、「長年携わる者は、さまざまな事件や暗黒期を経験したからこそ、変化や異物が恐ろしい」ということを理解したと述べました。

しかし、このスペースでの鹿乃つのさんの話し方(タメ口など)や、「人類史の話をしている」といった一部の発言が、「論点ずらし」や「配慮不足」として新たな批判を呼び、誹謗中傷をさらに加速させる一因にもなったようです。

一方で、鹿乃つのさん自身はスペース後、「話せて本当に嬉しかった」「みんなとずっと話したかった」とポジティブな感想を述べており、対話自体には一定の意義を感じていた様子も伺えます。

5-5. 誹謗中傷問題の深刻さとネットリテラシーの重要性

今回の件に限らず、ネット上での誹謗中傷は深刻な社会問題です。匿名での無責任な攻撃は、相手の心を深く傷つけ、時には取り返しのつかない事態を引き起こす可能性もあります。

私たち一人ひとりが、情報の発信や受け取り方において、高いネットリテラシーを持つことが求められます。批判と誹謗中傷の違いを理解し、感情的な攻撃に加担しないこと、情報の真偽を見極めること、そして多様な意見が存在することを認識し、建設的な議論を心がける姿勢が重要です。

6. まとめ:万博コスプレ炎上騒動が提起した問題と今後の展望

大阪・関西万博での鹿乃つのさんのコスプレ参加を巡る一連の炎上騒動は、多くの論点を含む複雑な事象でした。最後に、この騒動が提起した主な問題点を整理し、今後の展望について考察します。

提起された主な問題点:

- 公共の場における表現の自由とTPOのバランス: 万博のような多様な人々が集まる場で、どのような表現が許容されるべきか。規約や法律だけでは割り切れない、社会的な合意形成の難しさ。

- 二次創作と著作権のグレーゾーン: 長年曖昧にされてきた二次創作の法的・倫理的な位置づけ。権利者、創作者、ファンの三者が納得できるルール作りの必要性。特に営利活動を伴う場合の線引き。

- オタク文化・コスプレ文化の世代間ギャップと変化への対応: 既存のルールやマナーを守ろうとする層と、新しい表現や活動の自由を求める層との間の意識のずれ。文化が変化していく中で、どのように共通理解を形成していくか。

- ネット上のコミュニケーションと誹謗中傷: SNSにおける議論の過熱、匿名性を利用した安易な批判や人格攻撃の蔓延。建設的な対話の難しさと、情報リテラシーの向上、誹謗中傷対策の強化の必要性。

- 影響力を持つ個人の責任: SNSで多くのフォロワーを持つインフルエンサーの発言が社会に与える影響の大きさ。発信内容に対する慎重さと責任感の重要性。

今後の展望:

この騒動をきっかけに、万博協会がコスプレに関する規約をより明確化する可能性も考えられます。また、二次創作の著作権問題については、今後も様々な議論が続くでしょう。権利者側からのガイドライン提示が進む一方で、創作者側もより一層のコンプライアンス意識を持つことが求められます。

鹿乃つのさん個人としては、今回の経験を踏まえ、今後の活動方針や情報発信のあり方について、再考を迫られる部分もあるかもしれません。一方で、彼女が提起した問題意識、すなわち「既存の暗黙のルールを変えたい」という思いが、今後コスプレ界隈や二次創作文化にどのような影響を与えていくのかも注目されます。

私たち一人ひとりにできることは、この騒動から学びを得ることです。多様な価値観が存在することを認め、安易な批判や誹謗中傷に加担せず、情報の真偽を見極める冷静さを持つこと。そして、異なる意見を持つ相手とも、敬意を持って建設的な対話を行う努力を続けることが、より良いネット社会、そしてより豊かな文化を育むために不可欠なのではないでしょうか。

(本記事は2025年4月27日時点の情報に基づき作成されました。今後の新たな情報により、内容が変更される可能性があります。)

コメント