2025年5月7日現在、神奈川県川崎市で起きた岡崎彩咲陽さん(当時20歳)の遺体が遺棄された事件は、社会に大きな衝撃を与え続けています。逮捕された元交際相手、白井秀幸(しらい ひでゆき)容疑者(最新報道による表記、逮捕時27歳、一部報道では白井秀征)に関する情報は、日々断片的に報じられており、その異常とも言える行動の背景、特に執拗なストーカー行為から今回の凶行(推定)に至った経緯に強い関心が寄せられています。「彼の精神状態は一体どうだったのか?」という疑問は、インターネット上を中心に絶えず議論されており、精神病や発達障害といったキーワードが、まるで当然のように結びつけて語られる状況も散見されます。

最近になり、白井容疑者の過去を知る複数の人物――元同僚、小学校時代の担任教師、そして小中学校の同級生――が、メディアの取材に応じ、彼の人物像について具体的な証言を寄せています。これらの証言は、これまで漠然としていた白井容疑者の輪郭を、より鮮明に描き出すものです。職場でのトラブル、幼少期に見られた衝動的な行動や暴力的な側面、学校や家庭での様子、そしてその後の変化。これらの生々しい情報は、彼の内面や、事件に至るまでの経緯を理解する上で、極めて重要な意味を持つと考えられます。

本記事では、これらの最新証言に加え、2025年5月7日時点で入手可能なあらゆる情報を徹底的に精査・分析し、白井秀幸容疑者の人物像を可能な限り深く、多角的に掘り下げていきます。そして、これらの情報が「精神病・発達障害説」といかに結びつき、また、そのような憶測で解釈することにどのような危険性が潜んでいるのかを、かつてない詳細さで検証します。これは、単なる事件の記録に留まらず、複雑な人間の行動と、それを取り巻く社会的な視線、そして情報の取り扱い方について深く考察する試みです。

この記事を通じて、以下の多岐にわたる疑問点や注目すべきポイントについて、より詳細で深い理解を得ることを目指します。事件の背景にあるものは何か、そして私たちはこの事件から何を学ぶべきなのでしょうか。

- 白井秀幸容疑者が起こしたとされる事件の、より詳細で背景を含んだ全体像、そしてその後の捜査状況。

- 元同僚が語る「けんかっ早さ」や職場トラブルの具体的な状況とその意味合い。白井容疑者の仕事ぶりや人間関係はどのようなものだったのでしょうか。

- 小学校担任が明かす衝撃的なエピソード(教頭との衝突、児童突き落とし等)の詳細な分析。幼少期の白井容疑者には何があったのでしょうか。

- 担任が捉えた「衝動性」の本質と、教育的介入の必要性とその当時の困難さ。

- アメリカでの生活、母子家庭、祖母による養育といった家庭環境が、白井容疑者の人格形成に与えた影響(推測ではなく文脈として分析)。

- 同級生が見た「普通の子」だった時代と、その後のタトゥーや交友関係の変化が示すもの。白井容疑者に何が起きたのか、その変化の理由は。

- これらの具体的な行動特性と、精神病や発達障害の一般的な症状との表面的な類似点、そしてその間にあるギャップの検証。

- なぜ安易な「精神病・発達障害」というラベリングが行われがちなのか、その心理的・社会的背景にあるもの。

- 岡崎彩咲陽さんが受けていたストーカー被害に対する警察の対応の詳細な経緯と、批判されるポイントの再検討。警察はなぜ事件を防げなかったのでしょうか。

- 関連法規(ストーカー規制法、死体遺棄罪、精神保健福祉法など)と本事件との関わり、そして法制度の限界。

1. 事件の全貌と捜査の現状:岡崎彩咲陽さん遺体遺棄事件、白井秀幸容疑者逮捕までの経緯と深掘り

白井秀幸容疑者の人物像を深く考察する上で、まず前提として、事件そのものの概要と捜査状況を最新情報に基づいて改めて整理し、いくつかの重要なポイントを深掘りします。事実関係を正確に把握することは、憶測を排除し、事件の本質を見極めるための基礎となります。

1-1. 事件概要:岡崎彩咲陽さん失踪から遺体発見、白井秀幸容疑者逮捕に至るまで

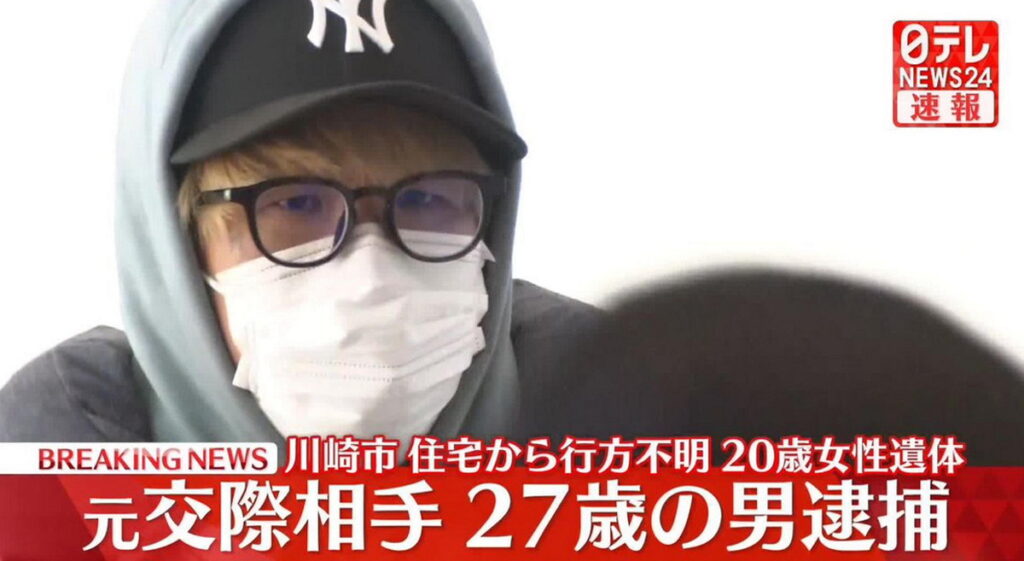

この痛ましい事件は、2024年12月20日を境に岡崎彩咲陽さんが行方不明になったことに端を発します。報道によれば、この日は岡崎さんの20歳の誕生日でもありました。ご家族は警察に相談を続けていましたが、発見に至らないまま約4ヶ月が経過します。そして2025年4月30日、神奈川県警がストーカー規制法違反容疑で白井秀幸容疑者の実家を家宅捜索した際、1階の床下からボストンバッグに入れられ、一部白骨化した岡崎さんの遺体が発見されました。遺体の一部には焼かれたような痕跡があり、別の場所で殺害・焼損された後に運ばれた可能性が捜査関係者によって指摘されています。

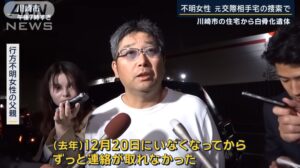

白井秀幸容疑者は遺体発見当時アメリカに滞在していましたが、事件の報道後、親族らの説得に応じて帰国。2025年5月2日(元記事では5月3日)、成田空港で死体遺棄容疑で逮捕されました。逮捕当初、白井容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていましたが、その後の取り調べでは黙秘に近い状態になっているとも報じられています。警察は殺人容疑についても視野に捜査を進めていると見られています。

1-2. 事件の重要なポイントと謎:空白の期間に何があったのか?

- 岡崎彩咲陽さん失踪当日(2024年12月20日)の状況: 岡崎さんの誕生日であり、最新情報によれば、この日を境に白井容疑者によるストーカー行為が止まったとされています。報道では、岡崎さんの祖母宅の窓ガラスが割られていたとの情報もあり、何者かによる侵入や連れ去りの可能性が考えられます。この日の詳細な状況解明が、事件の核心に迫る重要な鍵となります。

- 自殺未遂に関する情報(2025年1月3日): 元記事で触れられている遺族のインスタグラム情報について、もし事実であれば、犯行(推定)後の白井容疑者の精神状態を知る手がかりとなり得ます。罪悪感や絶望感からくるものなのか、あるいは捜査から逃れるための偽装工作だったのか、様々な可能性が考えられますが、この点の詳細は依然として不明です。

- 警察による任意聴取(計7回): 岡崎さんの行方不明後、白井容疑者は警察から複数回の任意聴取を受けていました。にもかかわらず、なぜ事件の早期発見、早期解決が遅れたのでしょうか。白井容疑者の供述内容の変遷(当初否定していたが、2025年3月25日の事情聴取では岡崎さんへの付きまとい行為を一部認める趣旨の説明をしたとされる)や、警察側の捜査手法、特に任意捜査の限界などが焦点となります。

- アメリカへの渡航とその意図: 白井容疑者がストーカー行為を一部認めた直後にアメリカへ渡航した事実は、強い罪の意識の表れなのか、あるいは計画的な証拠隠滅や逃亡を意図したものだったのか、様々な憶測を呼んでいます。渡航の目的やアメリカ滞在中の具体的な行動についても、捜査が進められていると考えられます。

これらのポイントは、白井秀幸容疑者の計画性の有無、犯行後の心理状態、そして捜査の適切性を判断する上で極めて重要です。今後の捜査の進展や裁判の過程で、これらの謎がどこまで明らかにされるのかが注目されます。

2. 関係者証言から浮かび上がる白井秀幸容疑者の多角的プロファイル:その人物像とは?

ここからは、本記事の核心部分である関係者の証言を詳細に分析し、白井秀幸容疑者の人物像を多角的に描き出していきます。それぞれの証言が示す側面を深く理解することが、事件の背景や理由を探る上で重要な手がかりとなります。一体、白井容疑者とは何者なのでしょうか。

2-1. 元同僚の証言:職場での対人関係トラブルと「けんかっ早さ」が示すもの

元同僚が語る白井容疑者の職場での姿は、彼が社会生活を送る上での適応の難しさをうかがわせます。10年ほど前には鳶職に就いていたと言いますが、その当時の同僚は「大人しくて、なよなよしているような性格でしたが、悪いイメージはありませんでした」と語っています。しかし、別の元同僚は異なる側面を指摘しています。

- 「ちょっとけんかっ早い」という評価: これは単なる性格的な特徴というだけでなく、感情の起伏が激しい、あるいは些細なことでカッとなりやすいといった「衝動制御の困難さ」をうかがわせるものです。職場という理性的な判断や協調性が求められる場で、感情的な対立を起こしやすい性質は、深刻な問題となり得ます。このような行動が、相手との関係を悪化させる理由の一つになった可能性も考えられます。

- 「先輩ともめることもあった」という証言: 権威や上下関係に対する反発心、あるいは指示や指導を素直に受け入れられない傾向があったのかもしれません。これは、自己中心的な思考様式や、他者との適切な距離感を築くことの難しさに関連している可能性も考えられます。

- 繰り返される離職の可能性:「1回辞めて、また入ってきて」「多分、何回もしていると思う」: 衝動的な行動や対人トラブルが原因で、一つの職場に長く留まることができなかった状況を示唆しています。これは、安定したキャリア形成の阻害要因となるだけでなく、経済的な不安定さや社会的な孤立感を深めることにも繋がりかねません。

これらの証言は、白井容疑者が感情のコントロールや他者との協調的な関係構築に課題を抱え、それが社会生活、特に職業生活において具体的な困難として現れていた可能性を示唆しています。ただし、これが特定の精神疾患や発達障害によるものかは、これらの証言だけでは全く判断できません。

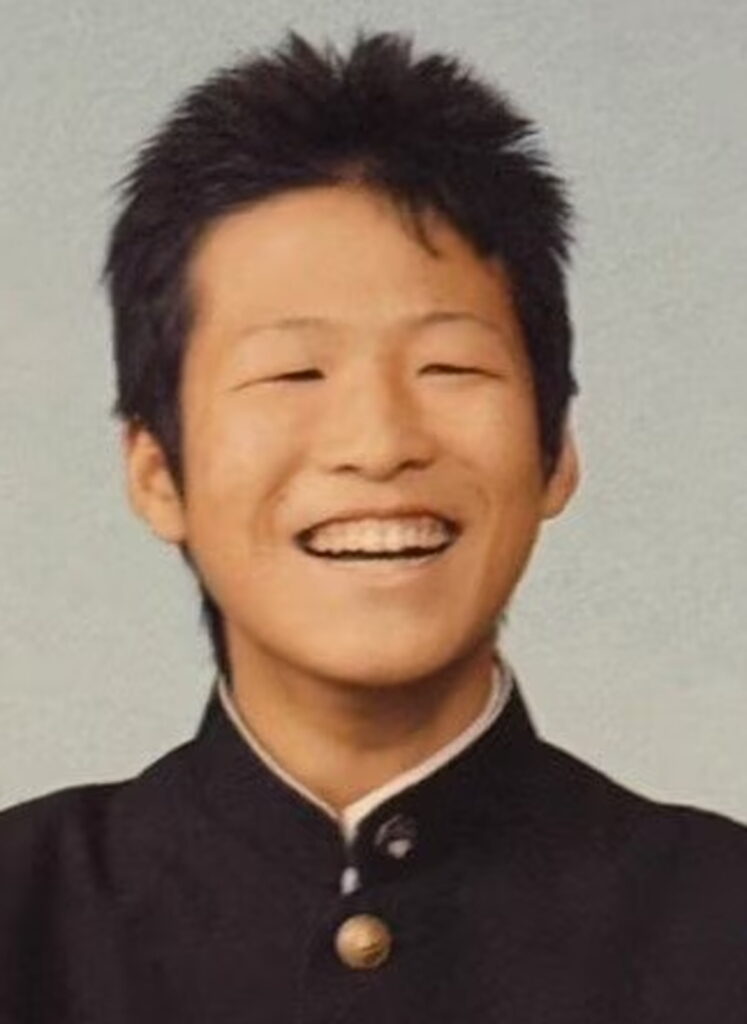

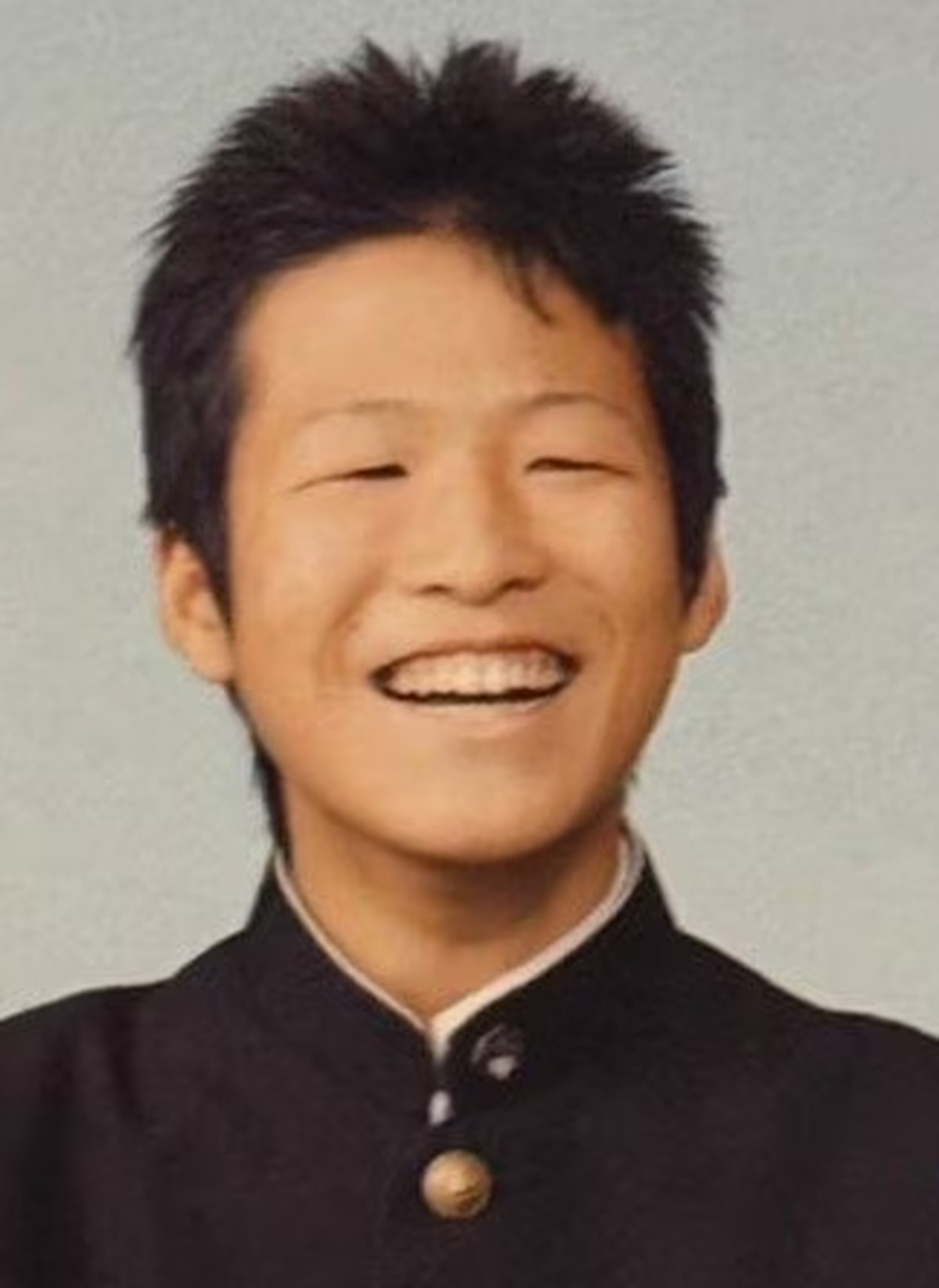

2-2. 小学校担任の衝撃告白:白井秀征(元記事表記)容疑者の幼少期に見られた「衝動性」と「攻撃性」の原点(週刊文春報道より)

「週刊文春」が報じた元担任の証言は、白井秀征容疑者(元記事での表記、以下同)の人格形成の根幹に関わる可能性のある、幼少期の重要な情報を提供しています。その内容は極めて衝撃的であり、事件の背景を理解する上で無視できません。その内容をさらに深く分析します。

- 特異な生育歴と家庭環境:

- アメリカからの帰国という経験: 幼少期に異なる文化圏で生活した経験は、言語や習慣、対人関係の様式など、日本社会への再適応において困難さを伴う場合があります。彼が具体的にどのような経験をしたかは不明ですが、一つの背景要因として考慮されるべきかもしれません。

- 母子家庭と祖母による養育という環境: 母親である白井羽衣子さんが働き、主に祖母が面倒を見ていたという状況が報じられています。愛情深い環境であった可能性ももちろん否定できませんが、一方で、養育者である祖母の年齢や体力、あるいはしつけに対する考え方が、彼の行動特性への対応に影響した可能性も考えられます。母親が学校に対して「個別指導」を求めていたことからは、家庭内でも彼の扱いに苦慮していた様子がうかがえます。

- 学校での具体的な問題行動とその詳細な分析:

- 授業中の「帰る」発言と教頭との衝突: これは単なるわがままや反抗と片付けるべきではないかもしれません。学校という集団生活のルールや、自分の思い通りにならない状況に対する強いストレス反応、あるいはパニック的な逃避行動であった可能性も考えられます。この際、教頭の爪が剥がれたという事実は、彼が物理的な抵抗を示し、感情が激すると他者への攻撃的な行動に至る可能性があったことを示唆しています。

- 元担任の当時の対応戦略: 「わかった。おばあちゃんに電話するから帰っていいよ」という対応は、一見すると甘やかしているように見えるかもしれませんが、パニックや衝動的な行動をこれ以上誘発せずに状況を収拾するための、経験に基づいた現実的な対処法(デエスカレーション)だった可能性があります。これは、彼の行動が単純な説得や制止ではコントロールが困難であったことを物語っています。

- 「飛び降りてやる」と校舎の窓枠に足をかけた騒動: これが本気の自殺念慮だったのか、周囲の注意を引きたいという衝動的なアピールだったのか、あるいは感情的な混乱の表出だったのかは判然としません。いずれにせよ、自己や他者に対する危険な行動に繋がりかねない不安定さを当時から抱えていたことを示唆します。

- 他の児童を歩道橋の階段から突き落とす事件: これは極めて深刻な他者への加害行動です。元担任が「何かを思い出したかのように、衝動的に体が動くようでした」と解釈している点が重要です。もしこれが事実であるならば、明確な悪意や計画性に基づく攻撃というよりは、内的な衝動やフラッシュバックのようなものに突き動かされた行動であった可能性を示唆しています。これは、彼の行動原理が一般的な理解とは異なる可能性を暗示していると言えるでしょう。

- 教育的介入の必要性と当時の挫折:

- 母親からの「個別指導」の要望: アメリカでの経験を踏まえ、母親が個別指導を求めていたという事実は、彼の特性(学習面か行動面かは不明ですが)に応じた特別な配慮が必要であると、家庭では認識されていたことを示します。

- 元担任の共感と学校側の対応への当時の疑念: 元担任も個別指導の必要性を感じ、学校側に働きかけていたものの、実現しなかったのではないかと推察しています。もし適切な教育的支援(ソーシャルスキルトレーニング、感情調整の指導、学習支援など)が早期に行われていれば、その後の彼の対人関係や社会適応が異なっていた可能性は、元担任が指摘するように、決して否定できません。これは、教育システム全体の課題としても捉えることができます。

- 元担任による総括:「一部が幼児のまま大人になったような印象」: この言葉は、彼の精神的な発達が年齢に比して未熟であった、あるいは感情や衝動のコントロール、社会性の獲得といった面で偏りがあったという、元担任の長年の教師経験に基づく見立てでしょう。これは医学的な診断ではなく、教育者としての深い洞察と、ある種のやるせなさの表れと解釈できます。

この小学校時代の担任教師の証言は、白井秀征容疑者(元記事表記)の行動の根源に、幼少期からの特性や、それに対する環境(家庭・学校)の相互作用があった可能性を強く示唆しており、事件の背景を理解する上で最も重要な情報の一つと言えるでしょう。何があったのか、そして何が彼をそうさせたのか、その一端が垣間見えます。

2-3. 同級生の証言:「普通の子」だった白井容疑者、その後の変化と見えなかった内面(朝日新聞・最新情報より)

朝日新聞や最新の報道で伝えられた同級生の証言は、白井秀幸容疑者の人物像にさらなる複雑な側面を加えます。彼らは白井容疑者のどのような姿を見ていたのでしょうか。

- 「普通の子」という当時の認識: 小中学校時代、少なくとも一部の同級生の目には、白井容疑者は特に問題行動を起こすような目立つ存在ではなく、「普通」の範疇に収まる少年として映っていたようです。これは、元担任が指摘したような深刻な問題行動が、特定の状況下でのみ顕在化していたのか、あるいは巧妙に隠されていたのか、それとも同級生が気づかなかっただけなのか、という疑問を生じさせます。人の内面は、他者からは見えにくい部分が多いことの一つの証左と言えるかもしれません。

- 「幼稚園から日本に来た」という情報: アメリカからの帰国時期について、本人の認識(幼稚園から)と母親の話(小学校から、時期不明)に若干のずれがある可能性も示唆されますが、幼少期に海外生活経験があるという点は共通しています。

- 中学時代の印象(最新情報より): 中学時代を知る人物は、「彼はサッカー部でしたね。勉強よりやはり体を動かすのが好きなのかなという印象はありました。つるんでいた子たちは、やはり少しやんちゃな子たちという感じで、クラスの中でも目立ちたがり屋で、少し悪目立ちするようなイメージは昔からありましたね」と語っており、一部では活発な面や交友関係においてやや目立つ存在だった可能性も示唆されています。

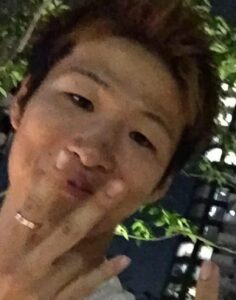

- 卒業後の変化:タトゥー、飲酒、アーティスト風の交友関係: 中学校卒業後、SNSなどを通じて垣間見えた白井容疑者の姿(顔のタトゥー、飲酒、アーティスト風の友人など)は、学校時代とは異なるアイデンティティやライフスタイルを形成していたことを示唆します。これが自己表現の一環だったのか、特定のサブカルチャーへの帰属意識の表れなのか、あるいは内面的な変化が外見に現れたのかは不明ですが、彼の人生における一つの転換期であった可能性はあります。

- ラッパーとしての活動時期: 最新情報によると、白井容疑者は以前ラッパーとして活動していた時期もあったようです。これが上記の「アーティスト風の友人」との関連性を示すものかもしれません。

- 事件前のSNSでの認識: ストーカー被害を訴える岡崎彩咲陽さんのSNS投稿で白井容疑者の写真を見た際に、「これ、ヒデじゃね」と一部の知人が認識していたという事実は、事件が表面化する数ヶ月前から、彼の周辺で不穏な状況が起きていたことを裏付けています。

これらの同級生や知人の証言は、白井秀幸容疑者が常に問題行動を起こしていたわけではなく、状況や相手によって見せる顔が異なっていた可能性、そして思春期以降に大きな変化があった可能性を示唆しています。人間の多面性と、時間の経過による変化を考慮する必要性を私たちに教えてくれます。「白井容疑者とは一体何者だったのか?」という問いは、ますます深まります。

白井秀幸容疑者の多面的な性格:関係者証言から探るその人物像の深層

白井秀幸容疑者の性格については、これまでの関係者の証言から様々な側面が浮かび上がってきています。幼少期の衝動性や攻撃性、一部の同級生からは「普通の子」と見られていた時期、そして職場での対人トラブルなど、彼の性格は一言で言い表せるものではなく、多面的であったと考えられます。ここでは、改めて白井容疑者の性格に関連する情報を整理し、その人物像の深層に迫ります。彼の内面にはどのような葛藤や特性があったのでしょうか。

小学校時代の担任教師は、授業中に突然「帰る」と言い出したり、教頭に抵抗したり、他の児童を突き落としたりするなどの「衝動性」や「攻撃性」を指摘しています。これは、感情のコントロールや社会性の獲得において、幼少期から何らかの困難を抱えていた可能性を示唆しています。一方で、鳶職時代の同僚は「大人しくて、なよなよしているような性格」と語っており、接する相手や状況によって見せる顔が異なっていたのかもしれません。

また、中学時代の知人からは「目立ちたがり屋で、少し悪目立ちするようなイメージ」や「つるんでいた子たちは、やはり少しやんちゃな子たち」という証言もあり、ある種の自己顕示欲や特定の仲間内での行動様式が見受けられます。しかし、別の元同僚は「けんかっ早い」「先輩ともめることもあった」と、職場での協調性の欠如や攻撃的な一面を指摘しており、社会生活における適応の難しさがうかがえます。これらの断片的な情報をつなぎ合わせると、白井容疑者の性格は、内向的な面と衝動的・攻撃的な面、そして周囲に影響されやすい面などが混在していた可能性が考えられます。ただし、これらはあくまで周囲の人物からの印象であり、専門的な診断に基づいたものではないことに留意が必要です。

3.【核心検証】証言と「精神病・発達障害説」:なぜ白井容疑者に関する憶測が生まれ、その危うさとは何か?

これら関係者の証言、特に元担任教師が語った「衝動性」「攻撃性」、学校での不適応な行動、そして元同僚が指摘した「けんかっ早さ」や対人トラブルは、多くの人々に特定の精神疾患や発達障害を想起させやすい傾向があります。なぜそのような連想が働きやすく、そしてその連想にはどのような危険が伴うのでしょうか。白井容疑者の行動の理由を安易に求めることの危うさを検証します。

3-1. なぜ白井容疑者の行動が「精神病・発達障害」と結び付けられやすいのか?その理由を考察

特定の行動と特定の診断名が結びつけられやすい背景には、以下のような理由が考えられます。これらの行動特性が、一部の精神疾患や発達障害の症状と表面的に似ていると捉えられることがあるためです。

- 衝動性・多動性との関連(ADHDなど): 小学校時代に授業中に突然帰ろうとする、カッとなりやすい、計画性なく行動するように見える(と担任が解釈した)といった点は、ADHD(注意欠如・多動症)の特性である「衝動性」「多動性」と表面的に類似していると見なされることがあります。

- 攻撃性・反社会性との関連(行為障害、反社会性パーソナリティ障害など): 教頭への抵抗、他の児童を突き落とす行為、報道されているDV(ドメスティック・バイオレンス)や脅迫といった暴力性や他者の権利を侵害する行動は、行為障害(主に小児期・青年期)や、成人期における反社会性パーソナリティ障害などの診断基準に含まれる行動と類似する側面があると指摘されることがあります。

- 対人関係・コミュニケーションの問題との関連(ASDなど): 職場で先輩と揉める、相手の気持ちを顧みないとされる執拗なストーカー行為などは、ASD(自閉スペクトラム症)の特性の一つとして挙げられる「社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ」と関連付けて解釈される可能性があります。

- 感情の不安定さとの関連(双極性障害、境界性パーソナリティ障害など): 感情の起伏が激しい(「けんかっ早い」という証言など)、あるいは「飛び降りてやる」と騒ぐといった過去の行動は、双極性障害の躁状態や混合状態、あるいは境界性パーソナリティ障害などに見られる感情の不安定さや衝動性と結びつけられる可能性が考えられます。

- 自殺未遂との関連(うつ病、その他多数の精神疾患): 元記事で触れられている、伝えられる自殺未遂の情報は、うつ病をはじめとする多くの精神疾患で見られる症状(希死念慮や自殺企図)と直接的に関連付けられやすい行動です。

このように、報告されている白井秀幸容疑者の行動や過去のエピソードの一部は、様々な精神疾患や発達障害の診断基準や一般的に知られるイメージと、表面上は重なる部分があるために、人々は「もしかしたら〇〇(特定の診断名)だったのではないか?」という憶測を抱きやすいのです。

3-2. しかし、それは医学的「診断」ではない:憶測と安易なラベリングがもたらす重大な危険性とは?

前項で述べた類似性は、あくまで表面的なものであり、決して医学的な診断や確固たる根拠にはなり得ません。 白井容疑者の行動の理由を、専門家でもない第三者が安易に特定の診断名と結びつけることには、以下のような重大な危険性が伴います。これは絶対に避けなければならないことです。

- 誤診・誤解を生むリスク: いわゆる「アームチェア・ディアグノーシス(素人診断)」は、極めて不正確であり、誤った情報や深刻な誤解を生む元凶となります。精神疾患や発達障害の診断は、専門医が詳細な問診、心理検査、生育歴の聴取などを通じて総合的に行うものであり、報道された断片的な行動だけで判断できるものでは絶対にありません。

- スティグマ(社会的偏見・差別)の助長: 「犯罪者=精神病の疑い/発達障害の疑い」といった短絡的な結びつけは、これらの疾患や障害を持つ人々全体に対する社会的な偏見や差別(スティグマ)を不当に強化する結果を招きます。大多数の当事者は、法を遵守し、社会生活を懸命に営んでいます。このような事件を機に偏見が助長されることは、当事者やその家族を深く傷つけ、社会的な孤立を招くことになりかねません。

- 問題の本質を見えにくくする可能性: 事件の原因を個人の「病気」や「障害」の可能性だけに還元してしまうと、生育環境、教育システムの問題点、社会的な孤立の深刻さ、ストーカー対策の不備といった、より広範で複雑な背景要因が見えにくくなる恐れがあります。問題の本質を矮小化し、社会全体で取り組むべき課題から目を逸らさせる危険性があるのです。

- 責任能力の問題との安易な混同: 精神鑑定は、刑事裁判において「責任能力」の有無や程度を判断するために行われることがありますが、これは法的な概念であり、医学的な診断名とは必ずしもイコールではありません。また、精神鑑定の結果が公にされるとは限りません。事件に対する怒りや非難の感情から、安易に「精神障害の影響があれば無罪になるのでは」といった憶測が広まることもありますが、これも法制度に対する誤解に基づいている場合があります。

したがって、私たちは、報じられた白井秀幸容疑者の行動特性を注意深く認識しつつも、それを特定の診断名に安易に結びつけることなく、客観的な事実の積み重ねと、必要であれば行われる専門的な判断を待つという冷静な姿勢を堅持する必要があります。憶測ではなく、事実に基づいた理解を深めることが重要です。

4. 警察の対応への厳しい視線:ストーカー被害はなぜ防げなかったのか?その理由と問題点を再検証

岡崎彩咲陽さんの事件における悲劇的な結末は、ストーカー被害に対する警察の対応のあり方について、改めて厳しい疑問を投げかけています。2025年5月7日現在までに入手可能な情報や専門家の解説を基に、その対応の経緯と問題点を詳細に再検証します。警察は何ができたのか、そして何ができなかったのでしょうか。

最新情報によれば、元神奈川県警捜査一課長である鳴海啓道(なるみ ひろみち)さんは、今回の事件について「なぜこのような事件が再び起きたのかをよく検証し、今後同様のことがないよう、もっと他にできることがあったのではないかということを考えていかなければいけない」とコメントしており、警察内部でも問題意識が共有されている可能性が示唆されます。

4-1. 被害相談への対応:9回の通報と「DV事案」としての扱い、その判断は適切だったのか?

岡崎彩咲陽さん側からは、白井秀幸容疑者による徘徊やストーカー行為に関する切迫した相談が、2024年12月9日から20日の間に9回にわたって警察に寄せられていたと報じられています。しかし、警察はこれらの相談を「ストーカー事案」ではなく、「DV(ドメスティック・バイオレンス)が疑われる事案」として扱っていたとされています。この判断が、その後の対応にどのような影響を与えたのでしょうか。

- ストーカー規制法に基づく措置の遅れ: 「DV事案」として扱われたことで、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令といった、より踏み込んだ措置が迅速に取られなかった可能性が指摘されています。警察は「朝日さんからストーカー被害の相談を受けていたという認識はない」としながらも、「ストーカー行為に発展する恐れがあるとして、容疑者に注意したこともあった」と発表しており、この点には矛盾も感じられます。鳴海啓道さんも「『うろつく』という行為はストーカー行為に該当します。なぜストーカー行為として警察が取り合わなかったのか、私も理解に苦しみます」とコメントしています。

- 被害届の取り下げとその背景: 2024年9月に岡崎さんが提出した暴行に関する被害届は、翌10月に「大げさに話した」として取り下げられています。鳴海啓道さんは、被害届取り下げの際には「本人だけの話では、やはり怖いという気持ちからそれ以上説明できないこともあります。本当にそれでいいのか、親族、例えば親御さんにも同席してもらい、きちんと話を聞き、説明し、今後どう進めていくのかを伝えるべきだった」と指摘しており、取り下げの背景にある恐怖心や支配関係を見抜くことの重要性を示唆しています。かずさん(コメンテーター)も「被害届は家族と共に出しに行ったと思われますが、取り下げた時は被害者ご本人お一人だったということです。その状況で冷静な判断ができていたのか」と疑問を呈しています。

4-2. 任意捜査の限界と家宅捜索の遅れ:なぜ白井容疑者の自宅発見が遅れたのか?

岡崎彩咲陽さんが行方不明になった後、警察は白井秀幸容疑者の自宅を数回(元記事では3回、最新情報では行方不明2日後に1回)訪れ、任意での確認を試みています。しかし、白井容疑者は「食事をしているからそこはやめてくれ」などと述べ、床下収納がある部屋の捜索を拒否。結果として、遺体の発見は2025年4月30日のストーカー規制法違反容疑での家宅捜索まで遅れることになりました。この点は、任意捜査の限界を示す事例と言えるでしょう。

しかし、元交際相手によるストーカー行為が既知の事実であり、岡崎さんが行方不明になっているという状況、そして白井容疑者の不自然な態度などを総合的に考慮すれば、より早い段階で強制力を持つ捜査(捜索差押令状の請求・執行)に踏み込むべき状況ではなかったのか、という点は今後厳しく検証されるべき重要なポイントです。鳴海啓道さんは、被害届が出ていた9月の時点で「身柄を拘束できる材料がある時にきちんと確保し、逮捕すれば(中略)その10日間の間に安全な場所に避難させ、その間に被疑者に対して『もうこういう行為はやめなさい』といくらでも説得できるわけです。そういう絶好の機会だった」との見解を示しています。

4-3. 窓ガラス破損と「事件性なし」判断の謎:なぜ初期対応でより慎重な捜査が行われなかったのか?

岡崎彩咲陽さんの祖母宅で発見された割れた窓ガラスの対応についても、警察と遺族側の主張に大きな食い違いが見られます。遺族側は、窓ガラスの鍵付近が割られていたこと、警察官から「事件性はない」と説明され、指紋採取や写真撮影も行われなかったと主張しています。これに対し警察側は、「事件性がないという説明はしていない」とし、「室内から割られた可能性があった」と説明、その理由として施錠状況やガラスの破片の散乱状況を挙げています。しかし、現場の指紋採取は年が明けた2025年1月7日になってから行われたとされています。

鳴海啓道さんはこの点について、「おかしいと思います。現場に誰が行ったのかは分かりませんが、この窓ガラスを割ったのは誰か。普通に考えれば、家の人が割るわけがありません。しかもクレセント錠の近くを割っている。そこから考えれば、誰かが割ったのではないかと考えるのが普通です」と強く疑問を呈しています。さらに、「事件性があるかないかに関わらず、家人が割ったのでないのなら、他人が割った可能性があるわけですから、『このままにしておいてください。明日の朝、明るくなったら鑑識を呼んで指紋などを全て取りますから、このままにしておいてくださいね』とお願いするのが普通だと思います。それをなぜやらなかったのか。まさに『事件性がない』と思っているからこそ、そういった手続きをしなかったのではないか」と、初期対応の不備を厳しく指摘しています。この初期判断の遅れが、その後の捜査に影響を与えた可能性は否定できません。

4-4. 被害者家族との連携不足と信頼関係:警察はなぜ遺族の声に耳を傾けきれなかったのか?

岡崎彩咲陽さんのご遺族、特にお兄様が「警察に相手にされず、刑事事件としても扱ってもらえない」と感じていたとされる点は、警察と被害者家族との間のコミュニケーションや情報共有のあり方に大きな課題があった可能性を示唆しています。遺族の一人は「そもそも私は、『ストーカーで捕まえてくれ』と何回も言っているんです。でも警察は、『被害を受けている本人がいないから、それはできない』とずっと言っていました」と、警察への不信感を露わにしています。このような信頼関係の欠如が、結果としてさらなる情報提供や協力を妨げ、事件解決を遅らせた一因となった可能性も考えられます。

これらの警察の対応に関する疑問点は、個々の警察官の判断ミスというレベルに留まらず、組織としてのストーカー事案への認識の甘さ、証拠評価基準のあり方、任意捜査と強制捜査の判断プロセスの妥当性、そして何よりも被害者支援のあり方など、多岐にわたる構造的な課題を私たちに突きつけています。鳴海啓道さんが指摘するように、同様の事件を繰り返さないためにも、徹底的な検証と具体的な改善策の実施が急務です。

5. 総括:白井秀幸容疑者の複雑な人物像、憶測への警鐘、そして社会が向き合うべき重い課題

本記事では、2025年5月7日現在、川崎市で発生した岡崎彩咲陽さん遺体遺棄事件の白井秀幸容疑者(一部報道では白井秀征)について、最新の関係者証言や報道を中心に、入手可能な情報を多角的に分析し、その人物像と、インターネット上などで囁かれる精神病・発達障害の可能性という憶測について、詳細に検証を試みました。

浮かび上がってきたのは、単純なレッテル貼りでは到底捉えきれない、極めて複雑で多面的な白井容疑者の姿です。彼の行動や背景には、様々な要因が絡み合っていると考えられます。

- 幼少期から、小学校の担任教師が指摘するような衝動性や攻撃性、対人関係における困難さといった特性の兆候が見られ、特別な教育的配慮が必要とされていた可能性がうかがえます。

- 一方で、一部の同級生からは「普通の子」と認識されていた時期もあり、接する相手や状況によって見せる顔が異なっていた可能性が考えられます。

- 職場でのトラブルや繰り返される可能性のある離職が示すように、社会生活、特に職業生活における適応の困難さを抱えていた様子も垣間見えます。

- 思春期以降には、タトゥーを入れたり、ラッパーとして活動したりするなど、ライフスタイルや自己表現のあり方に変化が見られたようです。

- そして最終的には、元交際相手である岡崎彩咲陽さんに対する執拗なストーカー行為、そして今回の凶行(推定)に至ったとされています。

これらの行動特性が、一部で精神病や発達障害の一般的なイメージと結びつけられやすいことは事実です。しかし、それを裏付ける医学的根拠は現時点では皆無であり、専門家でもない第三者が安易な診断やラベリングを行うことは極めて危険であり、厳に慎むべきです。 むしろ、白井容疑者の行動の背景には、個人的な特性、生育歴、家庭環境、教育環境、その後の社会経験、人間関係の複雑さなど、無数の要因が複雑に絡み合っていると考えるのが自然でしょう。

この痛ましい事件は、私たち社会に対して、多くの重く、そして目を背けてはならない問いを投げかけています。これらの問いに真摯に向き合うことが、第二、第三の悲劇を防ぐために不可欠です。

- ストーカー被害に対して、被害者個人だけでなく、地域社会、そして警察組織は、どのように連携し、より早期にかつ効果的に介入すべきなのでしょうか?現行のストーカー規制法や運用体制に限界はないのでしょうか。

- 幼少期に何らかの困難を抱える子供たちに対して、家庭、学校、地域社会は、どのような支援体制を構築し、提供すべきなのでしょうか?早期の適切な教育的介入や心理的サポートは、その後の人生をどう変えうるのでしょうか。

- 精神疾患や発達障害に対する社会的な偏見や誤解を、私たちはどうすれば解消し、正しい知識を普及させることができるのでしょうか?無理解や誤解が、当事者をさらに追い詰める状況を生まないために何が必要でしょうか。

- センセーショナルな事件報道やインターネット上の匿名の情報、そしてSNSでの拡散に、私たちはどのようなリテラシーを持って向き合うべきなのでしょうか?情報の真偽を見極め、憶測による人権侵害を避けるためにはどうすれば良いのでしょうか。

白井秀幸容疑者が犯したとされる罪は、司法の手続きによって厳正に裁かれることになります。しかし、それと同時に、この事件を生み出した可能性のある、より広範な社会的課題や構造的な問題から目を逸らしてはなりません。感情的な論調や根拠のない憶測に流されることなく、客観的な事実に基づいた冷静な議論と、具体的な再発防止策に向けた社会全体の具体的な行動が、今、私たち一人ひとりに強く求められています。岡崎彩咲陽さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

コメント