2025年、私たちの資産形成に欠かせない証券口座が、かつてない規模の脅威に晒されています。証券口座の乗っ取り被害が相次ぎ、個人の大切な資産が危険にさらされる事態が多発しているのです。報道によれば、匿名性の高いインターネット空間「ダークウェブ」上の闇サイトなどで、日本の証券口座のID・パスワードといった認証情報が、判明しているだけで実に約14万件も掲載されていたことが明らかになりました。

これは氷山の一角とも言われ、被害の全容はさらに大きい可能性が指摘されています。この記事では、証券口座乗っ取り問題の深刻な実態、巧妙化する犯罪の手口、被害に遭った場合に口座はどうなるのか、そして私たち投資家が取るべき対策や証券会社の補償の現状について、2025年5月24日現在の最新情報を基に、専門家の見解も交えながら網羅的かつ詳細に解説します。

この記事を読むことで、あなたは以下の点を理解できます。

- 証券口座乗っ取り被害の最新状況と、その深刻度

- 闇サイトでの口座情報売買の実態と、情報が流出する原因

- 犯罪グループが用いる巧妙な乗っ取りの手口とは何か

- 被害に遭った場合、口座内の資産はどうなるのか、具体的な事例

- 証券会社による被害補償の現状と、その範囲や条件

- 私たち個人が今すぐ実践できる具体的な防衛策

- 専門家が指摘する問題の本質と、今後の課題

1. 衝撃の実態!証券口座乗っ取り被害の深刻化、闇サイトで14万件の情報が売買されている現状とは

2025年に入り、証券口座を狙ったサイバー犯罪が激増しています。セキュリティ会社の調査により、日本の証券口座のログインIDやパスワードなどの認証情報が、ダークウェブ上の闇サイトを中心に少なくとも約14万件も流通しているという衝撃的な事実が判明しました。一体、私たちの知らないところで何が起きているのでしょうか。このセクションでは、被害の規模、情報売買の実態、そして金融庁が把握している不正取引の現状について詳しく見ていきます。

1-1. 闇サイトに流出する日本の証券口座情報、その驚くべき件数

セキュリティ対策企業マクニカが、イスラエルのセキュリティ企業KELAと協力して行った調査によると、ダークウェブ上の闇サイトなどには、日本の証券会社名と共に、口座のログインIDとパスワードが大量に投稿されていました。中には、氏名、住所、さらには取引に使用する暗証番号まで記載されているケースも確認されています。2025年5月23日時点で、被害を公表した国内証券14社について集計したところ、これらの流出情報は合計で13万7914件に上ることが明らかになりました。これは、国内に存在する約3860万件(2025年3月末時点)の証券口座の約0.3%に相当します。しかし、専門家は「これは氷山の一角に過ぎない」と警鐘を鳴らしています。実際に取引可能な「生きている」情報として闇市場で価値を持つものはさらに多く、マクニカの瀬治山豊セキュリティ研究センター長補佐は「実際は10倍流出していてもおかしくない」との見解を示しています。

1-2. 金融庁が掴む不正取引の現状:被害額3000億円超えという異常事態

金融庁の発表によると、証券口座の乗っ取りによる不正な取引は、2025年1月から4月末までの間に3505件確認され、その売買総額は約3049億円にも達しています。これは4月16日時点の集計と比較して、件数で2.4倍、売買額で3.2倍と、わずか半月で被害が爆発的に増加していることを示しています。特に4月は不正取引が2746件と急増し、売買額の大部分(約9割)を占めています。被害報告があった証券会社は、楽天証券、SBI証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、マネックス証券、松井証券、三菱UFJeスマート証券の9社に上り、その後も被害は拡大しているとみられています。中には、数千万円規模の被害を受けた口座もある模様です。

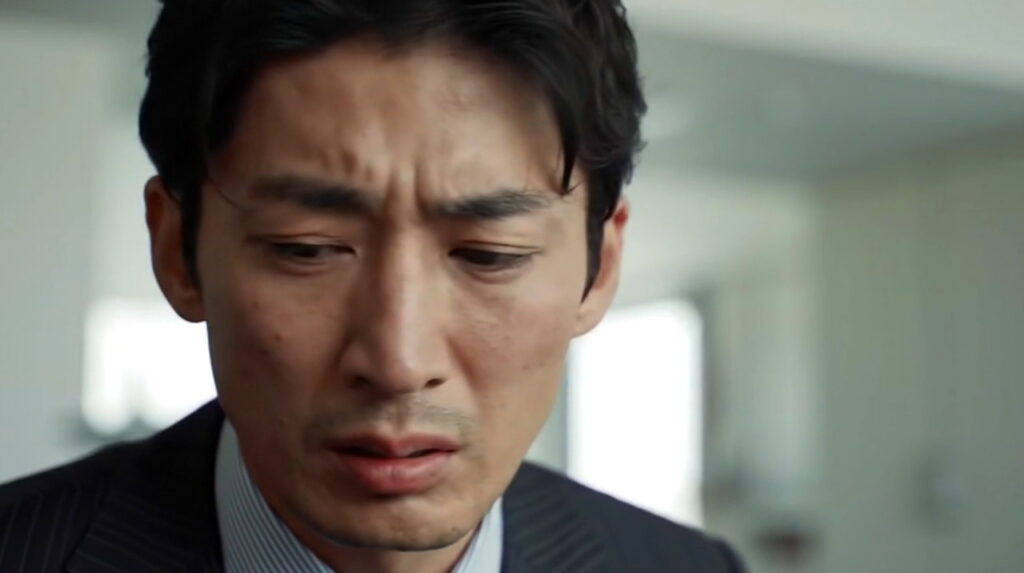

1-3. 乗っ取られた口座はどうなる?株式の無断売買と「ボロ株」へのすり替え

乗っ取られた証券口座では、顧客の保有する株式や投資信託が勝手に売却され、その資金で取引量の少ない中国企業の株や国内の小型株(通称「ボロ株」)が大量に購入されるという手口が横行しています。犯罪グループは、あらかじめ安値で仕込んでおいたこれらの株の価格を、乗っ取った口座からの大量買い注文によって不正につり上げ、高値で売り抜けて利益を得ていると考えられています。この「相場操縦」と疑われる行為の結果、被害者の口座には価値が暴落したボロ株だけが残されるケースが多く、甚大な金銭的被害が発生しています。ある都内の会社員男性(61歳)のケースでは、妻名義の口座が乗っ取られ、約1時間のうちに時価約4800万円あった保有株が全て売却され、代わりに安い9銘柄が大量に買われるなどし、結果的に約2100万円もの損害が発生したと報じられています。新NISA口座も標的となっており、被害の深刻さがうかがえます。

2. なぜあなたの口座が狙われるのか?巧妙化する乗っ取りの手口と犯人像に迫る

これほど大規模な証券口座の乗っ取りは、一体どのようにして行われているのでしょうか。犯罪グループは、私たちの警戒心の隙を突く巧妙な手口を駆使しています。このセクションでは、ID・パスワード窃盗の主な原因であるフィッシング詐欺やマルウェア、そして犯行グループの実態について掘り下げていきます。

2-1. フィッシング詐欺:偽サイトへ誘導しID・パスワードを窃取する古典的だが強力な手口

乗っ取り被害の多くは、証券会社をかたる偽の電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)を使ったフィッシング詐欺が原因です。これらのメッセージは、取引状況の確認やセキュリティ警告といった緊急性を煽る内容で、受信者を巧みに偽サイトへと誘導します。偽サイトは本物のサイトと見分けがつかないほど精巧に作られており、そこでIDやパスワードを入力してしまうと、情報が犯罪グループの手に渡ってしまいます。近年では、生成AI(人工知能)の進化により、従来見られた不自然な日本語のフィッシングメールは影を潜め、より自然で巧妙な文面が増えているため、注意が必要です。実際に、被害に遭った会社員の妻は、証券会社を名乗るメールのリンクを疑いなくクリックし、IDとパスワードを入力してしまったと証言しています。

2-2. インフォスティラー:気づかぬうちに情報を抜き取る凶悪なマルウェアの脅威

フィッシング詐欺に加え、インフォスティラーと呼ばれる種類のコンピューターウイルス(マルウェア)による被害も深刻です。インフォスティラーは、メールに添付されたファイルを開いたり、改ざんされたウェブサイトを閲覧したりすることで感染します。一度感染すると、パソコンやスマートフォンのブラウザに保存されているログインIDやパスワード、クレジットカード情報、個人情報などが知らぬ間に抜き取られてしまいます。このマルウェアは非常に高度で、利用者が気づかないうちに情報が流出するため、対策がより困難です。セキュリティ専門家は、不審なメールの添付ファイルを開かない、怪しいウェブサイトにアクセスしない、ソフトウェアをむやみにインストールしないといった基本的な対策の徹底を呼びかけています。

2-3. ダークウェブと情報売買:盗まれた情報はどこへ行くのか

フィッシング詐欺やインフォスティラーによって盗まれた口座情報は、ダークウェブ上の闇サイトで売買されています。ダークウェブは、「Tor(トーア)」のような特殊な匿名化ソフトを使用しないとアクセスできないインターネット領域であり、その匿名性の高さから犯罪の温床となりやすい特徴があります。マクニカの調査によれば、一部の闇サイトでは、情報を検索・購入するために100ドル程度の預入金が必要な場合もあるといいます。盗まれた口座情報は、こうした闇サイトを通じて他の犯罪者に渡り、さらなる不正利用に繋がっているのです。専門家は、これらの闇サイト上では中国語でのやり取りが目立ち、口座の乗っ取り方法に関する議論や、残高が多い大口口座の情報が高値で取引されている可能性を指摘しています。

2-4. 犯行グループの正体:中国系グループの影と国際的な組織犯罪の可能性

一連の犯行は、高度なIT技術と金融知識を持つ組織的な犯罪グループによるものと考えられています。フィッシングメールの送信元アドレスの末尾に中国を示す「.cn」が使われているケースが多いことや、当初の不正取引で中国企業の株式が主に狙われたことから、中国に拠点を置くグループの関与が疑われています。しかし、日本の証券会社が中国株の取引に規制をかけた後は、日本国内の小型株も標的となっており、犯行の手口は常に変化しています。また、不正に得た資金は、本人確認が厳格な銀行口座を避け、追跡が困難なビットコインなどの暗号資産に交換されて海外に送金されている可能性が高いと見られています。このような国際的な組織犯罪の全容解明は容易ではありません。

3. 被害に遭ったらどうなる?証券会社の補償状況と私たちにできる自衛策

万が一、証券口座の乗っ取り被害に遭ってしまった場合、私たちの資産はどうなるのでしょうか。そして、どのような対策を講じれば、このような被害から身を守ることができるのでしょうか。このセクションでは、証券会社による被害補償の現状と、個人ができる具体的な防衛策について解説します。

3-1. 証券会社の被害補償の現状:「異例の措置」としての補償方針

被害の急増と深刻化を受け、日本証券業協会は2025年5月2日、加盟する主要証券10社(SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、野村證券、松井証券、マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJ eスマート証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券)が、顧客に対して一定の被害補償を行う方針であると発表しました。これは、従来、顧客への損失補填を禁じる金融商品取引法や、証券会社の免責を定めた約款などを理由に補償に慎重だった証券業界にとって「かなり異例の措置」とされています。2025年1月以降に発生した被害が対象となり、補償の範囲や条件は、顧客側のID・パスワードの管理状況や多要素認証の設定状況などを踏まえて、各社が個別に判断するとしています。補償の開始時期や具体的な内容は各社によって異なる可能性があり、全額が補償されるとは限りません。SBI証券の高村正人社長は、「多要素認証の環境を現時点では整えていなかった」ことを補償理由の一つとして挙げる一方、約款自体の変更は否定しており、あくまで今回の事態に限った対応である可能性も示唆しています。顧客の「落ち度」によっては、損害額の一部(例えば2分の1や3分の1)の補償に留まるケースも検討されていると言われています。

3-2. 個人でできる防衛策①:多要素認証(MFA)の設定は必須

最も有効な対策の一つが、多要素認証(MFA)の設定です。これは、ログイン時にIDとパスワードに加えて、スマートフォンアプリに送られるワンタイムパスワードや生体認証(指紋認証、顔認証など)といった複数の認証要素を組み合わせることで、不正ログインのリスクを大幅に低減する仕組みです。日本証券業協会は、加盟58社に対して多要素認証を必須化する方針を発表しており、各社で導入が進められています。ご自身の利用している証券会社で多要素認証が提供されている場合は、速やかに設定を行いましょう。銀行口座などでは既に一般的になっているこの対策は、証券口座においても不可欠です。

3-3. 個人でできる防衛策②:パスワード管理の徹底とフィッシング対策

基本的なことですが、パスワード管理の徹底も重要です。

- パスワードの使い回しは厳禁:複数のサービスで同じパスワードを使い回していると、一つ情報が漏れた場合に他のサービスでも不正ログインされる危険性が高まります。特に金融機関のパスワードは他と完全に区別しましょう。

- 複雑で推測されにくいパスワードの設定:誕生日や名前など、安易に推測できる文字列は避け、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた複雑なパスワードを設定しましょう。

- 定期的なパスワード変更:面倒でも、定期的にパスワードを変更することが推奨されます。

- フィッシングメール・SMSへの警戒:証券会社を名乗るメールやSMSでも、安易にリンクを開いたり、個人情報を入力したりしないようにしましょう。公式サイトは事前にブックマークしておき、そこからアクセスする習慣をつけましょう。「メールはすべて疑ってかかる」くらいの慎重さが必要です。

- OS・セキュリティソフトの最新化:お使いのパソコンやスマートフォンのOS、セキュリティ対策ソフトは常に最新の状態に保ちましょう。これにより、新たな脅威への対応力が高まります。

3-4. 個人でできる防衛策③:取引通知の設定と不審な取引の早期発見

多くの証券会社では、取引が行われた際にメールなどで通知するサービスを提供しています。この取引通知サービスを設定しておくことで、万が一不正な取引が行われた場合でも、早期に発見することができます。身に覚えのない取引の通知を受け取った場合は、直ちに証券会社の問い合わせ窓口に連絡し、状況を確認しましょう。また、定期的に口座の取引履歴や残高を確認する習慣も大切です。公共のWi-Fi環境での取引は情報漏洩のリスクが高まるため、避けるようにしましょう。

4. 専門家が警鐘!証券口座乗っ取り問題の深層と今後の課題

今回の証券口座乗っ取り問題は、単なる個別のサイバー犯罪に留まらず、日本の金融システム全体の信頼性にも関わる深刻な事態です。テクノロジー分野の専門家は、この問題の背景にある構造的な課題や、今後求められる対策について警鐘を鳴らしています。このセクションでは、専門家の見解を交えながら、問題の深層と今後の展望について考察します。

4-1. なぜ今、日本の証券口座が狙われたのか?専門家の分析

第一生命経済研究所の柏村祐主席研究員は、今回の被害拡大の要因として、IDやパスワードといった「デジタル世界の鍵」がフィッシング詐欺やマルウェアによって容易に盗まれてしまっている現状を指摘しています。また、ある証券会社の幹部は、「新NISAが始まり、政府の『資産運用立国』の掛け声の下、投資熱に浮かれた日本を海外から狙っているのだろうか」と述べ、日本の投資環境の変化が犯罪者につけ入る隙を与えた可能性に言及しています。犯人像については、株式市場やIT、AIに精通したプロの犯罪集団であることは間違いないとされています。セキュリティ専門家は、米国の証券業界でも2022年に同様の犯罪が相次いだ事例を挙げ、日本の証券会社がセキュリティ対策を強化する機会は過去にもあったはずだと指摘しています。

4-2. 捜査の難航:国際的な犯罪組織の特定と立件の壁

被害の拡大を受けて、警察や証券取引等監視委員会も捜査に乗り出しています。不正アクセス禁止法違反や金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで捜査が進められる見通しですが、犯行グループの特定は極めて困難とされています。サイバー犯罪では、IPアドレス(ウェブ上の住所)を特定することが捜査の起点となりますが、犯罪者は「踏み台」と呼ばれる第三者のサーバーを経由するなどして身元を隠蔽します。この踏み台が海外にある場合、ICPO(国際刑事警察機構)を通じた国際協力が必要となり、捜査は長期化し、難航することが予想されます。また、仮に不正な利益を得た口座を特定できたとしても、それが海外の口座であれば証拠収集はさらに難しくなります。相場操縦罪の適用についても、株価をつり上げて他の投資家を誘い込む「誘因目的」の立証が困難な場合があり、事件化の範囲は不透明です。金融庁幹部からは「犯罪集団が捕まらないと(被害は)止まらないかもしれない」といった厳しい声も聞かれます。

4-3. 今後の対策と求められるもの:金融機関と個人の連携

今回の事件は、証券会社側のセキュリティ対策の甘さが露呈したとも言えます。多要素認証の必須化は当然の措置であり、今後は不正な取引を早期に検知するためのモニタリング機能の強化が急務です。金融機関は、顧客に対してより安全な取引環境を提供し、セキュリティに関する啓発活動を強化していく必要があります。一方で、私たち個人投資家も、自身の資産を守るために、パスワード管理の徹底、多要素認証の設定、不審なメールへの警戒といった基本的な対策を怠ってはなりません。金融機関と利用者が連携し、共にセキュリティ意識を高めていくことが、巧妙化するサイバー犯罪から身を守るための唯一の道と言えるでしょう。この問題は、日本の「貯蓄から投資へ」という大きな流れを揺るがしかねない事態であり、官民一体となった迅速かつ実効性のある対策が求められています。

5. まとめ:証券口座乗っ取り被害から資産を守るために知っておくべきこと

本記事では、2025年に深刻化している証券口座の乗っ取り被害について、その手口、被害の実態、証券会社の補償、そして個人ができる対策に至るまで、網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 被害の現状:国内で約14万件の証券口座情報が闇サイトに流出し、2025年1月~4月で不正売買額は3000億円を超えています。これは氷山の一角の可能性があり、被害は拡大傾向にあります。

- 主な手口:証券会社をかたるフィッシング詐欺や、情報を盗むマルウェア「インフォスティラー」が主な原因です。犯行グループは国際的な組織犯罪の様相を呈しています。

- 乗っ取られた口座の末路:保有株が勝手に売られ、価値の低い「ボロ株」に替えられるなどして、大きな金銭的損失を被るケースが多発しています。

- 証券会社の補償:主要10社が一定の補償方針を示していますが、全額補償されるとは限らず、顧客の対策状況によって補償範囲が変わる可能性があります。

- 個人ができる対策:

- 多要素認証(MFA)の必ず設定する。

- パスワードの使い回しをせず、複雑なものを設定し、定期的に変更する。

- フィッシングメールやSMSに警戒し、公式サイトはブックマークからアクセスする。

- OSやセキュリティソフトを常に最新の状態に保つ。

- 取引通知サービスを設定し、不審な取引がないか定期的に確認する。

- 公共Wi-Fiでの取引は避ける。

- 今後の課題:金融機関はセキュリティ対策と監視体制の強化、利用者はセキュリティ意識の向上が不可欠です。捜査当局による犯行グループの検挙も急がれます。

証券口座の乗っ取りは、誰にでも起こりうる脅威です。「自分は大丈夫」と過信せず、本記事で紹介した対策を実践し、大切な資産を自ら守る意識を持つことが何よりも重要です。不審な点があれば、すぐに証券会社や金融庁の相談窓口に連絡しましょう。

コメント