2025年4月、SNS上で「まこぴー」と名乗る人物による中学校教師への「激詰め」が大きな注目を集め、炎上騒動に発展しました。娘が受けたハラスメントへの抗議として行われた学校側との対峙の詳細な報告は、瞬く間に拡散され、賛否両論を巻き起こしています。この騒動は、単なる一個人のトラブルに留まらず、学校現場におけるいじめやハラスメント問題、さらには公務員の隠蔽体質といった根深い課題をも浮き彫りにしました。

この記事では、現在(2025年4月26日時点)までに明らかになっている情報を基に、このまこぴーさんの教師激詰め炎上騒動について、一体何があったのか、そしてまこぴーさんとは誰で何者なのか、その背景にある問題点、そして彼の行動に対する様々な意見を徹底的に掘り下げて解説します。読者の皆様が、この複雑な問題を多角的に理解するための一助となれば幸いです。

1. まこぴーさんの教師激詰め炎上騒動は何があった?

今回の騒動の中心となっているのは、まこぴーさんの娘さんが通う中学校の部活動顧問によるハラスメント疑惑です。まこぴーさんは、娘さんからの訴えを受け、学校側に対して強い姿勢で問題解決を求めています。ここでは、騒動の発端から現在までの経緯、そして過去にまこぴーさんが起こしたとされる別のトラブルについても詳しく見ていきましょう。

1-1. 2025年4月の出来事:中学3年生の娘へのハラスメント疑惑とは?

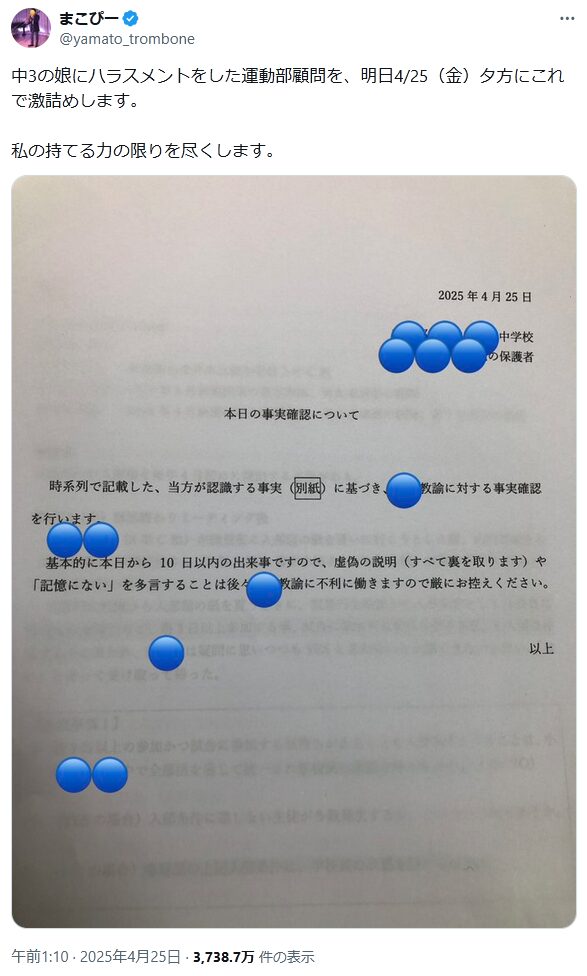

まこぴーさんのSNSアカウント(@yamato_trombone)によると、問題の発端は、中学3年生の娘さんが所属する部活動の顧問(新卒2年目の男性教師)によるハラスメント行為でした。具体的なハラスメントの内容として、「内申点を人質にした脅し」があったとされています。受験を控える中学3年生にとって、内申点は進路に直結する重要な要素であり、それを盾にした言動は、生徒に多大な精神的プレッシャーを与える悪質な行為と言えます。

まこぴーさんは、娘さんが精神的に追い詰められ、我慢の限界に達したことから、学校側への抗議を決意したと述べています。当初は、事を荒立てたくないという娘さんの意向を尊重し、行動を控えていたものの、状況が悪化する中で、ついに「goサインが出た」と説明しています。この経緯からは、娘さんが長期間にわたり苦痛を感じていた可能性がうかがえます。

1-2. 部活顧問(新卒2年目)との直接対峙:70分間の詳細

2025年4月25日(金)の夕方、まこぴーさん夫妻は、学校側との直接対話に臨みました。相手は、問題の部活顧問と副校長。この話し合いは70分間に及んだと報告されています。まこぴーさんは、この10日間に娘さんが受けたとされる10数個の被害事実について、顧問と副校長に説明を求めましたが、学校側はその場での事実認定をほぼ全て拒否しました。

まこぴーさんは、初めて対面した部活顧問の印象を「想定通り『希代のモンスター』でした」と表現しています。まこぴーさん夫妻が厳しい口調で追及しても、顧問は無表情で悪びれる様子もなく、話を逸らして回答を避けようとする態度に終始したとのことです。副校長は、「内容精査の上後日文書で回答させてくれ」という言葉を10回ほど繰り返したとされています。この学校側の対応からは、問題に真摯に向き合おうとしない姿勢が透けて見えます。

1-3. 学校側の対応:事実認定の拒否と今後の約束

70分間の話し合いの結果、いくつかの合意事項と伝達事項が確認されました。学校側は、まこぴーさんが提示した被害事実について、その場での認定は避けましたが、今後の対応については以下の点を約束しました。

| 合意事項 | 内容 |

|---|---|

| 事実確認の文書回答 | 部活顧問が回答を保留した事項について、7月下旬までに文書でまこぴーさん夫妻に回答する。 |

| ハラスメント調査 | 部活顧問による全部員へのハラスメント有無について、学校管理職が責任をもって調査を行う。 |

| 顧問交代の検討 | まこぴーさん夫妻が強く要求する「部活顧問から外す」件について、中間テストまでに学校で決定し、連絡する。 |

これらの合意は、一定の前進と捉えることもできますが、「7月下旬まで」「中間テストまで」といった期限設定は、迅速な解決を求める被害者側にとっては、時間稼ぎと受け取られかねない側面もあります。また、「調査を行う」「決定する」という表現にとどまり、具体的な措置が確約されたわけではありません。

1-4. まこぴーさん側の要求と警告:自治体への報告と隠蔽への牽制

まこぴーさん夫妻は、学校側の対応と並行して、自らも行動を起こすことを明確に伝えています。

- 自治体への直接報告:部活顧問の行為が、自治体の定める教職員の非違行為である「パワーハラスメント」に該当すると判断し、自治体(おそらく教育委員会)に直接報告する意向を示しました。これは、学校内部での解決に期待せず、より上位の機関に判断を委ねるという強い意志の表れです。

- 隠蔽・矮小化への警告:事実確認の過程で、隠蔽や矮小化(問題を小さく見せること)を行わないよう、学校側に強く釘を刺しました。まこぴーさんは「我が家はすべて裏を取っているので、今後隠蔽・矮小化が判明した場合は部活顧問個人の問題から学校管理職の責任問題に発展する」と警告しており、徹底的に争う姿勢を鮮明にしています。

これらの要求と警告は、学校側に対する強いプレッシャーとなります。特に「すべて裏を取っている」という発言は、具体的な証拠を握っていることを示唆しており、学校側が安易な対応を取ることを牽制する狙いがあると考えられます。

1-5. 過去の事例:小学校担任と校長を退職させた経緯

まこぴーさんが今回のような強硬な姿勢をとる背景には、過去の経験があります。彼のプロフィールには「小2娘を虐待した担任&庇った校長と戦い、両名とも半年後に退職させた父親」という記述があります。この件について、まこぴーさん自身の過去の投稿や発言を辿ると、さらに詳細な状況が見えてきます。

彼によると、当時小学校2年生だった娘さんが、新卒3年目の担任教師から精神的に追い詰められるほどの「むごいいじめ」を受けていたとのことです。その担任は「半年間毎週誰かを皆の前でパワハラで泣かす稀代のモンスターだった」と表現されており、特定の生徒だけでなく、クラス全体に対して高圧的な指導を行っていた可能性が示唆されます。

まこぴーさんは、この担任の行為を問題視し、学校側に改善を求めましたが、当時の校長は担任を強く擁護し、事実の隠蔽まで試みたと主張しています。この経験から、まこぴーさんは学校や教育委員会という組織に対する強い不信感を抱くようになったと考えられます。最終的に、まこぴーさんの働きかけ(具体的な方法は後述の「いじめ対処法」で詳述)により、担任と校長の両名が退職に至ったとしています。この成功体験が、今回の対応にも影響を与えていることは想像に難くありません。

1-6. ファミレスでの激詰め騒動とその批判

まこぴーさんの「激詰め」は、学校関係者に対してだけではありません。過去には、自身の息子(当時小2)に暴力を振るったとされる同級生の親を、ファミリーレストランに呼び出し、厳しい追及を行った経験もSNSで報告しています。

その報告によると、まこぴーさんは、子供の悪行をリストアップした紙を準備し、それを読み上げながら、相手の両親が泣き出すまで厳しく問い詰め、最終的に誓約書を取ったとのことです。さらに、「子がやられたら親が直接百倍返しする、これ鉄則です」と豪語しており、その過激な姿勢がうかがえます。

このファミレスでの一件は、SNS上で拡散され、多くの批判を浴びました。「気持ちはわかるけど無関係の人が多くいるファミレスでそんなやるのは常識が無い」「もし自分がその場に居たら店員に頼んで注意してもらうけど多分色々と言いまくって店員泣かせそう」といったコメントが寄せられ、公共の場での過剰な行動に対する疑問や、他者への配慮を欠いたやり方への非難が集まりました。この出来事は、まこぴーさん自身が「モンスターペアレント」なのではないか、という評価につながる一因ともなっています。

1-7. なぜSNSで詳細を公開するのか?まこぴーさんの意図

一連の行動、特に学校側とのやり取りや過去のトラブルについて、まこぴーさんはなぜSNSで詳細に公開するのでしょうか? この点について、彼は自身の考えを明確に述べています。

「いじめ被害者は総じて大人しい方が多く、泣き寝入りする人が大多数なんだよ。だから積極的にいじめ加害者に反撃した事例を公開して、戦えば勝てることをSNSで見せてるんだよ、ずっと前から。」

まこぴーさんは、自身の行動を単なる個人的な問題解決としてではなく、他のいじめ被害者やその家族に対するメッセージとして位置付けているのです。学校や加害者に対して声を上げられずにいる人々に対し、「戦えば勝てる」「こういうやり方がある」という具体的な事例を示すことで、勇気づけ、行動を促したいという意図があると説明しています。

「今回もどうなったか具体的にSNSで見せて、ふーん、こういう流れがあるんだと知って貰えるようにしている。」という言葉からも、自身の経験を社会に共有し、いじめ問題に対する意識喚起や具体的な解決策の提示につなげたいという強い思いが感じられます。ただし、その手法の過激さや一方的な情報発信については、後述するように様々な意見があります。

2. まこぴーさんとは誰で何者?

教師への「激詰め」で注目を集めるまこぴーさんですが、彼は一体どのような人物なのでしょうか? SNSのプロフィールや投稿から垣間見える彼の経歴、価値観、そして人物像について掘り下げてみましょう。

2-1. プロフィール概要:学歴、職歴、家族構成など

まこぴーさんのX(旧Twitter)アカウント(@yamato_trombone)のプロフィールには、以下の情報が記載されています(2025年4月26日時点)。

- 応援対象: 福岡の精華女子高吹奏楽部、S☆OB’s(吹奏楽関連の団体と推測される)

- 楽器: トロンボーン(Trombone)、使用楽器は Bach 42BO

- 学歴: 東京大学工学部 卒業

- 職歴: 損害保険会社 勤務

- 身体的特徴: 身長 177.5cm

- 語学力: TOEIC 850点

- 家族構成: 子ども3人(うち1人が今回の騒動に関わる中学3年生の娘、過去のトラブルに関わる娘・息子がいると推測される)、妻は弁護士

- 特記事項:

- 小2娘を虐待した担任&庇った校長と戦い、両名とも半年後に退職させた経験

- 人種差別、親子の笑顔を奪ういじめ・PTAは潰すという強い信念

- アイコンは本人の写真を使用

これらの情報から、まこぴーさんは高い学歴を持ち、専門職(損害保険)に従事する知的な人物であることがうかがえます。同時に、吹奏楽への情熱を持ち、家族、特に子供たちへの強い愛情と保護意識を持っていることが見て取れます。特筆すべきは、妻が弁護士であるという点です。これは、学校側との交渉や法的な対応において、専門的な知識やサポートを得やすい環境にあることを示唆しています。

2-2. SNSでの発信内容:いじめ問題への強い姿勢

まこぴーさんのSNSでの発信は、今回の騒動に関するものが中心ですが、それ以前からも、いじめ問題に対する強い問題意識と、それに対する具体的な行動を発信し続けています。彼のスタンスは明確で、「人種差別、親子の笑顔を奪ういじめ・PTAは潰す」というプロフィールの一文に集約されています。

彼は、いじめやハラスメントに対して、決して泣き寝入りせず、徹底的に戦うべきであると主張しています。そして、その戦い方を具体的に提示し、他の被害者を勇気づけようとしています。後述する「いじめに遭遇した場合にすべきこと」という長文の投稿は、その代表例です。そこでは、証拠収集、学校や教育委員会への正しい対応方法、弁護士や議員、報道機関といった外部の力を借りる重要性などが、自身の経験に基づいて詳細に語られています。

彼の発信は、時に過激な言葉遣いや一方的な断定を含むこともありますが、一貫していじめや理不尽な権力に対する強い怒りと、被害者を守りたいという熱意に貫かれています。その強い姿勢が、一部からは共感や支持を集める一方で、反発や批判を招く要因ともなっています。

2-3. 「戦う父親」としての側面:子供を守るための行動原理

まこぴーさんの行動原理の根底にあるのは、「子供を守る」という強い意志です。彼は、自身の子供がいじめやハラスメントの被害に遭った際、学校や加害者に対して一切の妥協を許さず、徹底的に責任を追及する姿勢を示しています。これは、過去の「担任と校長を退職させた」経験や、「子がやられたら親が直接百倍返しする」といった発言からも明らかです。

彼は、学校や教育委員会といった組織が、しばしば保身的で、被害者よりも加害者や組織を守ろうとする傾向があること(隠蔽・矮小化)を強く批判しています。そのため、保護者自身が主体的に、かつ戦略的に行動しなければ、子供を守ることはできないと考えているようです。弁護士である妻の存在も、彼の「戦う」姿勢を後押ししている可能性があります。

彼の行動は、子供を守るためなら手段を選ばない、という覚悟の表れとも言えます。その姿は、一部の人々にとっては頼もしく、模範的な「戦う父親」と映るかもしれません。しかし、その手法の過激さや、他者への影響を顧みないかのような側面は、批判の対象ともなりやすいでしょう。

2-4. 人物像に対する評価:賛否両論の声

まこぴーさんの人物像に対する評価は、まさに賛否両論です。

肯定的な意見としては、以下のようなものが挙げられます。

- いじめに対して断固として戦う姿勢は、泣き寝入りしがちな被害者にとって勇気を与える。

- 学校や教育委員会の隠蔽体質に屈せず、具体的な行動を起こす実行力は素晴らしい。

- 子供を守るために、親がここまでできるという手本を示している。

- 彼の提示するいじめ対処法は、具体的で実践的であり、参考になる。

- 弁護士の妻を持つなど、専門知識を活用できる環境も強みである。

一方で、否定的な意見や懸念も多く聞かれます。

- ファミレスでの激詰めなど、公共の場での過剰な行動は常識を逸脱している。

- 「百倍返し」といった発言は、暴力的であり、問題解決の方法として不適切。

- SNSでの一方的な情報発信は、相手側の言い分を無視しており、フェアではない。

- 彼の行動は、教師や学校を過度に萎縮させ、健全な教育活動を妨げる可能性がある。

- 「モンスターペアレント」ではないかとの指摘。自己中心的で、他者への配慮が欠けている。

- 東大卒、損保勤務、妻が弁護士といったエリート的な属性が、特権意識に基づいた行動に見えるという意見。

このように、まこぴーさんは、その強い信念と行動力によって注目を集める一方で、その手法の過激さや他者への影響といった点で、大きな議論を呼ぶ存在となっています。彼の行動を単純に「正しい」「間違っている」と断じることは難しく、多角的な視点からの評価が必要です。

3. 公務員の隠蔽体質問題について

まこぴーさんの教師激詰め騒動は、彼の個人的な資質や行動だけでなく、その背景にある学校や教育委員会、ひいては公務員組織全体の「隠蔽体質」という問題にも光を当てています。なぜ、教育現場を含む公的機関では、問題が起きた際に事実を隠したり、矮小化したりする傾向が見られるのでしょうか?ここでは、その構造的な問題点や背景について考察します。

3-1. なぜ学校や教育委員会は隠蔽に走るのか?構造的問題

学校や教育委員会が、いじめやハラスメント、不祥事といった問題に対して、隠蔽や矮小化に走りやすい背景には、いくつかの構造的な要因が考えられます。

- 組織防衛の本能: どのような組織にも、外部からの批判や責任追及を避け、組織そのものを守ろうとする本能的な動きがあります。特に、公的な信頼性が重視される教育機関においては、問題が公になることによるイメージダウンや信用の失墜を極度に恐れる傾向があります。

- 評価への影響: 学校の評価や管理職(校長など)の評価は、問題の発生件数やその対応によって左右されることがあります。問題を表沙汰にせず、「問題がなかった」ことにすれば、自身の評価を守ることができるというインセンティブが働きやすい構造があります。

- 前例踏襲主義: 公務員組織は、しばしば前例を踏襲し、波風を立てることを嫌う傾向があります。新たな問題に対して積極的に対応するよりも、既存の枠組みの中で穏便に処理しようとする力が働き、結果的に問題の本質的な解決が後回しにされることがあります。

- 縦割り行政の弊害: 教育委員会と学校、あるいは教員間での連携不足や情報共有の壁も、問題の隠蔽を助長する一因となり得ます。責任の所在が曖昧になりやすく、「自分の担当ではない」「上の指示待ち」といった状況が生まれがちです。

- 加害者擁護の心理: 特に教員によるハラスメントの場合、「同僚をかばいたい」「組織内の和を乱したくない」といった心理が働き、加害者側に立った対応をしてしまうケースも考えられます。

これらの要因が複合的に絡み合うことで、問題の早期発見や適切な対応が妨げられ、結果的に隠蔽や矮小化という事態を招きやすくなっているのです。

3-2. 事なかれ主義と責任回避:公務員特有の体質とは

「事なかれ主義」とは、問題や面倒なことに関わろうとせず、平穏無事に過ごそうとする態度のことです。公務員組織において、この事なかれ主義が蔓延しやすいとされる理由はいくつかあります。

- 身分保障の強さ: 一般企業に比べて解雇されるリスクが極めて低いという身分保障の強さが、一部の職員に「積極的にリスクを取って問題解決に取り組むよりも、何もしない方が安全だ」という意識を生じさせる可能性があります。

- 減点主義の評価: 大きな成功を収めることよりも、失敗やミスをしないことが重視される減点主義的な人事評価制度が、挑戦的な取り組みや積極的な問題解決をためらわせる要因となることがあります。

- 責任の所在の曖昧さ: 組織が大きくなればなるほど、個々の職員の責任範囲が不明確になりがちです。「誰かがやってくれるだろう」「自分の責任ではない」といった意識が、問題への対応を遅らせる原因となります。

- 異動の多さ: 定期的な人事異動により、問題に長期的に関わることが難しく、「自分がいる間だけ問題が起きなければ良い」という短期的な視点に陥りやすい側面もあります。

こうした事なかれ主義や責任回避の姿勢は、いじめやハラスメントといった緊急性の高い問題への対応を遅らせ、被害を拡大させる大きな要因となります。まこぴーさんが指摘するように、学校や教育委員会が「相談」ではなく「追及」の対象と見なさざるを得ない状況は、このような体質に対する根深い不信感から生まれていると言えるでしょう。

3-3. 過去のいじめ隠蔽事例とその教訓

残念ながら、日本においては過去に数多くのいじめ隠蔽事例が報道され、社会問題となってきました。これらの事例には、いくつかの共通したパターンが見られます。

- 初期対応の遅れ: 被害者や保護者からの訴えがあったにもかかわらず、学校側が「ささいなこと」「子供同士のけんか」などと問題を過小評価し、本格的な調査や対応に乗り出さない。

- 事実認定の拒否: 明確な証拠がない限り、いじめの事実を認めようとしない。あるいは、加害者側の言い分を鵜呑みにし、被害者の訴えを軽視する。

- 情報の隠蔽: いじめに関するアンケート結果や調査報告書の内容を保護者や外部に公開しない、あるいは都合の良い部分だけを抜粋して報告する。

- 被害者への圧力: 問題を公にしないように、あるいは転校するように、被害者やその家族に対して圧力をかける。

- 教育委員会の機能不全: 学校からの報告をそのまま受け入れ、独自の調査を行わない。学校側の対応を追認するだけで、監督機関としての役割を果たさない。

これらの事例から得られる教訓は、学校や教育委員会の自浄作用だけに期待するのではなく、被害者側が主体的に行動し、外部の力を借りることの重要性です。また、社会全体として、教育現場の隠蔽体質を許さず、透明性の確保と説明責任を厳しく求めていく姿勢が必要不可欠です。

3-4. 被害者が泣き寝入りしやすい状況とその背景

まこぴーさんが「いじめ被害者は総じて大人しい方が多く、泣き寝入りする人が大多数」と指摘するように、実際には多くのいじめ被害が表面化せずに埋もれてしまっている可能性があります。被害者が声を上げにくい、あるいは声を上げても適切に対応されずに泣き寝入りしてしまう状況には、以下のような背景が考えられます。

- 恐怖心: いじめがさらにエスカレートすることや、仕返しされることへの恐怖から、被害を訴えることをためらってしまう。

- 無力感: 「どうせ言っても無駄だ」「誰も助けてくれない」といった諦めの気持ちから、声を上げる気力を失ってしまう。

- 周囲への配慮: 親や先生に心配をかけたくない、友達との関係を壊したくないといった思いから、一人で抱え込んでしまう。

- 学校・教委への不信感: 過去の経験や見聞きした情報から、学校や教育委員会に相談しても真剣に取り合ってもらえない、むしろ隠蔽されるのではないかという不信感を持っている。

- 証拠の確保の難しさ: いじめは陰湿に行われることが多く、客観的な証拠を押さえるのが難しい場合がある。証拠がないと、学校側に取り合ってもらえないのではないかと考えてしまう。

- 精神的なダメージ: いじめによって心身ともに深く傷つき、被害を訴えるエネルギーさえ残っていない場合がある。

このように、被害者は非常に弱い立場に置かれやすく、声を上げること自体に大きなハードルがあります。まこぴーさんのように、保護者が強い意志を持って行動を起こさない限り、問題が解決に向かわないケースが多いのが現状なのかもしれません。

3-5. 隠蔽体質がもたらす深刻な影響

学校や教育委員会の隠蔽体質は、単に問題解決を遅らせるだけでなく、より深刻な影響をもたらします。

- 被害の長期化・深刻化: 適切な対応がなされないことで、いじめやハラスメントが長期化し、被害者の心身に回復困難なダメージを与える可能性があります。最悪の場合、不登校や精神疾患、自死につながるケースも後を絶ちません。

- 加害者意識の欠如: 問題が隠蔽され、加害者が適切な指導や処分を受けないことで、自身の行為の悪質さを反省せず、同様の問題を繰り返す可能性があります。

- 教育への信頼失墜: 隠蔽が明らかになった場合、その学校や教育委員会、ひいては公教育全体に対する社会的な信頼が大きく損なわれます。

- 教員の士気低下: 一部の不誠実な対応が組織全体の問題として捉えられることで、真面目に職務に取り組んでいる多くの教員の士気を低下させることにもなりかねません。

- 問題解決能力の低下: 問題を隠蔽し続けることで、組織として問題に正面から向き合い、解決策を学ぶ機会を失い、将来同様の問題が発生した際に適切に対応できなくなる恐れがあります。

このように、隠蔽体質は被害者、加害者、組織、そして社会全体にとって、百害あって一利なしと言えます。この問題を克服するためには、組織内部の意識改革はもちろん、外部からの監視やチェック機能の強化、そして情報公開の徹底が不可欠です。まこぴーさんの行動は、その是非はともかく、この根深い問題に対して一石を投じるものとなっていることは確かです。

4. まこぴーさんの行動の是非

まこぴーさんの教師激詰めやSNSでの情報公開といった一連の行動は、多くの議論を呼んでいます。子供を守るための正当な権利行使と見る声がある一方で、その手法の過激さや一方的な側面を問題視する声も少なくありません。ここでは、彼の行動の是非について、様々な角度から考察してみましょう。

4-1. まこぴーさんの主張:いじめと戦うための具体的な方法論

まこぴーさんは、自身の経験に基づき、いじめ被害に遭った際に保護者が取るべき具体的な対応策をSNSで詳細に発信しています。その内容は、単なる精神論ではなく、極めて実践的かつ戦略的なものです。主なポイントを整理すると以下のようになります。

- 客観的証拠の確保:

- 写真、録音、動画での記録を最優先する。

- 記録が難しい場合は、日時、場所、関与者などを具体的に時系列で文書化(Wordなど)する。

- 身体的な被害がある場合は、必ず医師の診断書を取得する。

- 学校・市教委への正しい対応:

- 絶対に「相談」してはいけない。彼らは解決能力がなく、隠蔽・矮小化しかしないため、「追及対象」と認識する。

- いじめ防止対策推進法などの関連法規に基づいた対応を強く要求し、圧力をかける。

- 権力・力のある人を巻き込む(同時進行が重要):

- ①法的措置(刑事告訴または民事訴訟・国家賠償訴訟):

- 被害届ではなく、必ず「刑事告訴」を選択する(検察に対応義務が生じるため)。

- 弁護士に依頼し、告訴状を作成する。公立校の場合は国家賠償訴訟も視野に入れる。

- 弁護士の探し方:自治体名+「いじめ」「弁護士」で検索し、実績のある議員に相談する/弁護士会に紹介を依頼する/法テラスを利用する。

- ②共に戦ってくれる議員を探す:

- 自治体名+「いじめ」「議員」で検索し、問題意識の高い議員(特に無所属か共産党を推奨)にアポを取り、協力を依頼する。

- 文教厚生委員会などで学校・市教委への追及を依頼する。

- ③報道機関への取材依頼:

- 最寄りの新聞支局(全国紙・地方紙問わず)に直接依頼するのが最も確度が高い。

- テレビ、雑誌、新聞社のウェブサイトにある取材依頼フォームからも積極的にアプローチする。

- ①法的措置(刑事告訴または民事訴訟・国家賠償訴訟):

- 最大のポイント:上記①~③を「同時に実行」すること。これにより、「報道されたから訴訟に」「訴訟になったから議員が動く」「警察が関わったから学校が真面目に対応する」といった相乗効果が生まれ、大きな流れを作ることができる。

この方法論は、学校や行政組織の内部論理や力学を理解した上で、外部の力を最大限に活用しようとする、非常に高度な戦略に基づいています。特に、「相談ではなく追及」「刑事告訴」「同時進行」といった点は、従来の穏便な解決を目指すアプローチとは一線を画すものです。

まこぴーさんは、この方法論によって実際に担任と校長を退職に追い込んだと主張しており、その有効性を強調しています。彼の主張は、従来の対応では埒が明かないと考える保護者にとって、具体的な武器となり得るかもしれません。

4-2. 行動の正当性:子供を守るための「最後の手段」か?

まこぴーさんの行動を擁護する立場からは、彼の行動は、子供がいじめやハラスメントという深刻な人権侵害から守るための、いわば「最後の手段」であるという意見が出されます。

- 学校・教委が機能しない現実: 理想論としては、学校や教育委員会が適切に対応し、問題を解決すべきです。しかし、現実には隠蔽や矮小化が横行し、被害者が救済されないケースが後を絶ちません。このような状況下では、保護者が強硬な手段に訴えざるを得ない場合もあるのではないか、という主張です。

- 子供の命と未来を守るため: いじめやハラスメントは、子供の心身に深刻なダメージを与え、時には命に関わる問題にもなり得ます。子供の命と未来を守るためには、時に常識的な範囲を超えるような強い姿勢で臨むことも必要悪として許容されるべきではないか、という考え方です。

- 泣き寝入りしない姿勢の重要性: まこぴーさんのように、理不尽に対して断固として戦う姿勢を示すことは、他の被害者を勇気づけ、社会全体としていじめを許さないというメッセージを発信する上で重要である、という評価です。

- 情報公開による抑止力: SNSで詳細を公開することは、学校側に対する強力なプレッシャーとなり、安易な隠蔽や不誠実な対応を抑止する効果も期待できる、という見方もあります。

これらの意見は、子供の権利擁護という観点から、まこぴーさんの行動の一定の正当性を認めるものです。特に、学校や行政の対応に絶望した経験を持つ人々からは、強い共感が寄せられる傾向があります。

4-3. 行動への批判:過剰な介入、「モンスターペアレント」との指摘

一方で、まこぴーさんの行動に対しては、多くの批判や懸念の声が上がっています。その主な論点は以下の通りです。

- 手法の過激さ・攻撃性: 「激詰め」「百倍返し」といった言葉に象徴されるように、彼の問題解決の手法は非常に攻撃的であり、対話による解決の可能性を最初から放棄しているように見えます。ファミレスでの一件のように、関係のない第三者を巻き込むようなやり方は、社会通念上、許容されがたいという意見が多いです。

- 一方的な情報発信: SNSでの発信は、基本的にまこぴーさん側の視点から語られており、相手(教師や学校側)の言い分や事情は考慮されていません。これは、公平性を欠き、状況を正確に理解することを困難にしています。また、個人(教師)を特定し得るような情報を公開することは、プライバシーの侵害や、過剰な社会的制裁につながる危険性もはらんでいます。

- 「モンスターペアレント」の懸念: 自己の要求を通すために、学校に対して過剰な要求や威圧的な言動を繰り返す姿は、いわゆる「モンスターペアレント」ではないかとの指摘があります。子供のためという大義名分のもと、自身の正義感を振りかざし、他者への配慮を欠いた行動を取っているのではないか、という批判です。

- 教育現場への萎縮効果: まこぴーさんのような強硬な対応が一般化すれば、教師は保護者からのクレームや訴訟を恐れるあまり、必要以上に萎縮してしまう可能性があります。これにより、適切な指導や生徒との関わりが困難になり、結果的に教育の質が低下するのではないかという懸念です。

- エリート意識との関連: 東大卒、損保勤務、妻が弁護士といった彼の属性が、一般の保護者とは異なる「特権的な立場」からの行動に見えるという意見もあります。誰もが彼と同じように戦えるわけではなく、彼の方法論が普遍的な解決策とはなり得ないという指摘です。

これらの批判は、まこぴーさんの行動が持つ負の側面や、社会全体への影響を考慮するものです。子供を守るという目的は理解できても、その手段があまりにも過激で一方的である点に、多くの人が疑問や抵抗を感じています。

4-4. SNSでの情報公開のリスクと影響

まこぴーさんが積極的に行うSNSでの情報公開は、前述のように抑止力や問題提起といった効果が期待できる一方で、様々なリスクや負の影響も伴います。

- 情報の拡散と炎上: SNSの情報は瞬時に、かつ広範囲に拡散します。一度公開された情報は、意図しない形で解釈されたり、切り取られたりして、制御不能な「炎上」状態を引き起こす可能性があります。

- 個人特定とプライバシー侵害: 関係者の個人情報が特定され、ネット上で晒されるリスクがあります。これは、教師だけでなく、まこぴーさん自身やその家族にも及ぶ可能性があります。

- デマや憶測の流布: 不確かな情報や一方的な主張に基づいて、様々なデマや憶測が飛び交い、事態をさらに混乱させる可能性があります。

- 誹謗中傷の激化: 賛否両論が巻き起こる中で、双方の立場から相手に対する過激な誹謗中傷が行われ、建設的な議論が困難になることがあります。

- 子供への影響: 騒動が大きくなることで、渦中にいる子供(まこぴーさんの娘さんや、相手とされる教師が担当する他の生徒など)が、さらなる精神的負担を強いられる可能性があります。

SNSでの情報公開は、諸刃の剣です。問題解決の手段となり得る一方で、事態を悪化させたり、新たな問題を引き起こしたりするリスクも常に内包しています。その利用にあたっては、極めて慎重な判断と、起こり得る影響への配慮が求められます。

4-5. いじめ問題解決における保護者の適切な関わり方とは

まこぴーさんの事例は、いじめ問題に対して保護者がどのように関わるべきか、という普遍的な問いを投げかけています。彼の「戦う」姿勢は一つの選択肢かもしれませんが、それが唯一の、あるいは最善の方法とは限りません。一般的に、保護者が取るべき適切な関わり方としては、以下のような点が考えられます。

- 子供との対話と共感: まずは子供の話をじっくりと聞き、その気持ちに寄り添うことが最も重要です。子供が安心して話せる環境を作り、精神的な支えとなることが第一歩です。

- 冷静な状況把握と証拠収集: 子供の話を基に、感情的にならずに客観的な事実関係を確認します。可能な範囲で、日時、場所、内容、関与者などの記録や、メール、SNSのやり取りなどの証拠を集めます。

- 学校との連携と対話: まずは担任や学年主任、管理職(教頭・校長)に相談し、学校側の認識や対応方針を確認します。高圧的になるのではなく、協力して問題解決にあたる姿勢で臨むことが望ましいです。

- 段階的な対応: 学校との話し合いで解決しない場合は、教育委員会への相談、弁護士への相談、いじめ問題に詳しいNPOや支援団体への相談など、段階的に対応をエスカレートさせていくことを検討します。

- 外部機関の活用: 必要に応じて、児童相談所、法務局の人権相談窓口、警察(被害届や告訴)などの外部機関の利用も視野に入れます。

- 長期的な視点: いじめ問題の解決には時間がかかることもあります。焦らず、子供のケアを最優先しながら、粘り強く対応していく姿勢が求められます。

もちろん、学校側が不誠実な対応に終始するなど、状況によっては、まこぴーさんのような強硬な手段が必要になるケースもあるかもしれません。しかし、それはあくまで最終手段であり、可能な限り、対話と連携による解決を目指すことが、子供にとっても、関係者全体にとっても、より良い結果につながる可能性が高いと言えるでしょう。

4-6. 教育現場への影響:萎縮効果と今後の課題

まこぴーさんのような事例が注目を集めることで、教育現場にはどのような影響が考えられるでしょうか。最も懸念されるのは、前述した「萎縮効果」です。

- 指導へのためらい: 教師が、保護者からの過剰なクレームや訴訟リスクを恐れるあまり、生徒に対して踏み込んだ指導や注意をためらうようになる可能性があります。

- コミュニケーションの希薄化: 保護者との間に壁を作り、当たり障りのない形式的なコミュニケーションに終始してしまうことで、本来必要な連携が取れなくなる恐れがあります。

- 教員のなり手不足の加速: ただでさえ多忙で精神的な負担が大きいとされる教職が、さらに「リスクの高い職業」と見なされ、教員を目指す人が減少する可能性があります。

これらの萎縮効果は、結果的に子供たちの教育環境にとってマイナスとなります。一方で、このような事例は、学校や教育委員会に対して、いじめやハラスメント問題への対応改善や、透明性の向上、保護者とのより建設的なコミュニケーション構築の必要性を改めて突きつけるものでもあります。

今後の課題としては、保護者が過度に攻撃的にならなくても、学校や教育委員会が迅速かつ誠実に対応する体制を構築することが急務です。そのためには、いじめ防止対策推進法のさらなる実効性の確保、相談窓口の充実、第三者機関による調査・介入システムの強化、教員の研修や意識改革など、多岐にわたる取り組みが求められます。

まこぴーさんの行動の是非を問うだけでなく、この騒動をきっかけとして、子供たちが安心して学べる環境をどうすれば実現できるのか、社会全体で考えていく必要があります。

5. まとめ:教師激詰め炎上騒動から見えるもの

まこぴーさんの教師激詰め炎上騒動は、SNS時代の象徴的な出来事として、多くの論点を私たちに提示しました。中学3年生の娘さんが受けたハラスメント疑惑を発端とした学校側との対峙、過去のトラブル、そしてSNSでの詳細な情報公開は、瞬く間に拡散され、賛否両論を巻き起こしています。

この記事では、騒動の経緯、まこぴーさんという人物像、背景にある公務員の隠蔽体質問題、そして彼の行動の是非について多角的に掘り下げてきました。

まこぴーさんの行動は、子供を守るという強い意志に基づいたものであり、学校や教育委員会の不誠実な対応に苦しむ他の保護者にとっては、具体的な対抗策を示すものとして映るかもしれません。彼が提示する詳細な「いじめ対処法」は、泣き寝入りしないための武器となり得ます。

しかし、その手法の過激さ、SNSでの一方的な情報発信、他者への影響を顧みないかのような側面は、多くの批判や懸念を招いています。「モンスターペアレント」との指摘や、教育現場への萎縮効果といった問題点も看過できません。

また、この騒動は、学校や教育委員会における隠蔽体質や事なかれ主義といった根深い問題を改めて浮き彫りにしました。被害者が声を上げても適切に対応されず、組織防衛が優先される現実は、まこぴーさんのような強硬な行動を誘発する土壌となっているとも言えます。

いじめやハラスメント問題の解決において、保護者の関与は不可欠ですが、その方法は一つではありません。まこぴーさんの「戦う」姿勢も一つの選択肢ですが、可能な限り対話と連携による解決を目指すことが、多くのケースで望ましいと言えるでしょう。重要なのは、子供の心身の安全とケアを最優先に考え、冷静かつ粘り強く対応することです。

そして、社会全体としては、学校や行政が隠蔽に走ることなく、迅速かつ誠実に対応する体制を構築していく必要があります。透明性の確保、第三者機関の活用、そして何よりも、子供たちの人権を最優先する意識改革が求められています。

まこぴーさんの教師激詰め炎上騒動は、私たち一人ひとりが、いじめ問題、教育現場の課題、そして情報化社会におけるコミュニケーションのあり方について、改めて深く考えるきっかけを与えてくれたと言えるでしょう。

コメント