2025年5月、元タレントの中居正広さん側の代理人弁護士が、フジテレビの第三者委員会の調査報告書に対し反論を行ったことが大きな話題となりました。この反論の中で特に注目されたのが、「性暴力」という言葉の定義です。これをきっかけに、インターネット上では「WHO(世界保健機関)の性暴力の定義は2019年に変更された」という情報が急速に拡散されました。しかし、この情報は果たして事実なのでしょうか。

多くの方が疑問に思われているであろう、以下の点について本記事で深く掘り下げていきます。

- 中居正広さん側は具体的に何に、どのように反論したのか?

- なぜ「WHOの定義が2019年に変わった」というデマが拡散されたのか? その背景にあるものは何か?

- WHOが定める「性暴力」の正確な定義とはどのようなものなのか? いつ、どこで決められたのか?

- 本当にWHOの性暴力の定義は2019年に変わったのか? その真相は?

この記事では、これらの疑問に答えるため、関連情報を徹底的に調査し、複雑に絡み合った情報の真相を一つ一つ丁寧に解き明かしていきます。中居正広さんの反論内容の詳細から、WHOの性暴力定義の正確な理解、そしてネット上で拡散された情報の真偽まで、包括的に解説します。情報が錯綜する現代において、正確な情報を見極めるための一助となれば幸いです。

1. 中居正広さんの反論について:何があったのか、内容は?

元タレントの中居正広さん側がフジテレビの第三者委員会の報告書に反論したというニュースは、2025年5月12日に報道され、大きな注目を集めました。このセクションでは、中居正広さん側の反論がどのような経緯で、いつ、誰によって、そしてどのような内容で行われたのかを詳しく見ていきます。また、反論に至った理由や、その背景にある第三者委員会の報告書についても触れていきます。

1-1. 反論はいつ、誰から誰へ?代理人弁護士による正式な通知とは

中居正広さん側の反論は、2025年5月12日に、代理人弁護士を通じてフジ・メディア・ホールディングスおよびフジテレビジョンが設置した第三者委員会に対して正式な書面「受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡」を送付する形で行われました。この事実は同日、報道機関によって広く報じられました。

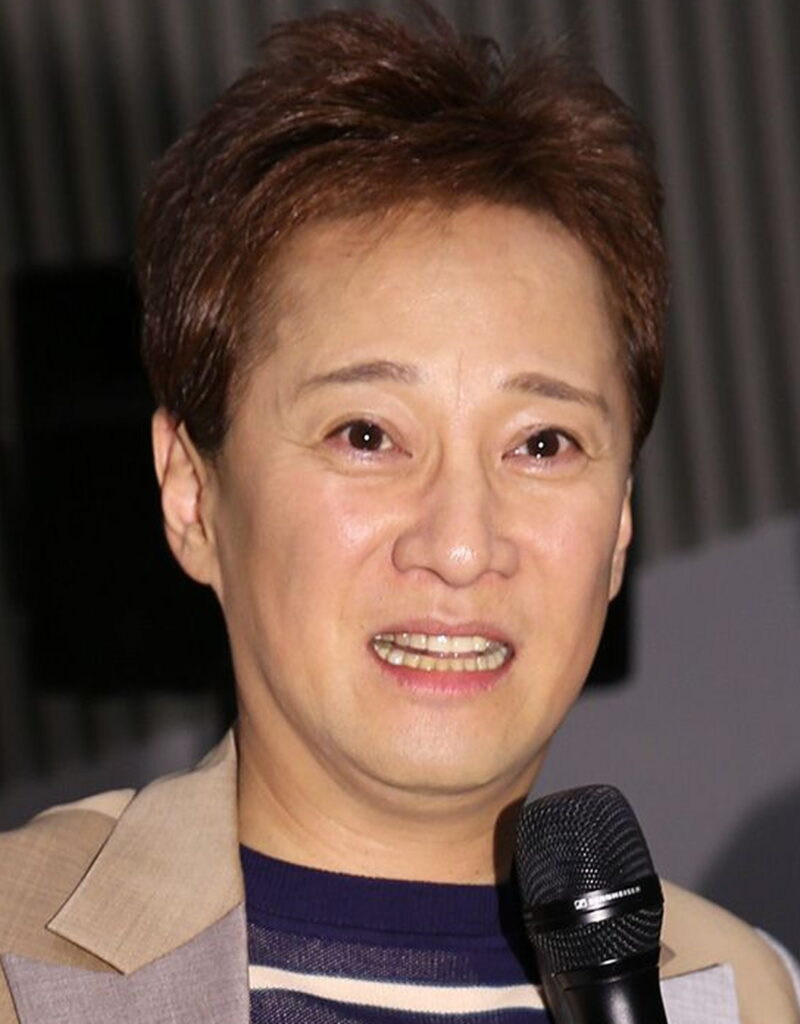

代理人弁護士として名前が公表されたのは、東京丸の内法律事務所の長沢美智子弁護士ら5名です。これは、以前中居正広さんの代理人を務めていたとされる犬塚浩弁護士とは異なる弁護団であり、新たに弁護団が結成された可能性が示唆されています。長沢美智子弁護士は、過去に大塚家具のお家騒動で大塚久美子社長(当時)を支えたことでも知られる敏腕弁護士です。

この反論の宛先は、あくまでフジテレビと親会社が設置した第三者委員会であり、被害を訴えた元フジテレビアナウンサーの女性個人に向けられたものではありません。しかし、この動きが被害女性への誹謗中傷を再燃させる懸念があるとして、被害女性の代理人弁護士からはメディアへの配慮を求めるコメントも出されています。

1-2. 第三者委員会の報告書と「性暴力」認定が反論の理由か?

中居正広さん側が反論するに至った直接的な理由は、2025年3月31日に公表された第三者委員会の調査報告書の内容、特に中居正広さんによる「性暴力」があったと認定した部分にあると考えられます。第三者委員会の報告書は394ページにも及ぶ詳細なもので、中居正広さんと元フジテレビアナウンサーの女性との間に起きたトラブルや、その後のフジテレビの対応について検証していました。

報告書では、WHO(世界保健機関)の性暴力の定義を引用し、「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為」などを性暴力に該当するとし、中居正広さんの行為がこれに当たると認定しました。この認定に対し、中居正広さん側は「『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」と主張しています。

1-3. 反論の具体的な内容とは?「性暴力」の定義と守秘義務解除の経緯

中居正広さん側の反論の核心は、主に以下の2点に集約されると考えられます。

- 「性暴力」という言葉の定義と使用について

中居正広さん側は、第三者委員会が用いたWHOの「性暴力」の定義が極めて広義であり、「性暴力」という日本語が一般的に持つ「暴力的または強制的な性的行為」という凶暴なイメージとは乖離があると指摘。具体的な行為が明らかにされないまま「性暴力」という言葉が一人歩きし、中居正広さんの名誉や社会的地位が著しく損なわれていると主張しています。代理人弁護士が中居正広さんから聴取した結果、「日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」としています。 - 守秘義務解除の経緯とヒアリング内容の不反映について

第三者委員会の報告書では、中居正広さんが守秘義務の解除に応じなかったことが、事実認定の一つの根拠とされていました。しかし、中居正広さん側は、当初、守秘義務の解除を提案したものの、第三者委員会から「2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではない」という回答があったと反論。さらに、約6時間にわたるヒアリングに誠実に回答したにもかかわらず、その発言が報告書にほとんど反映されておらず、その理由も示されていないと主張しています。

これらの主張に基づき、中居正広さん側は第三者委員会に対し、関連資料の開示請求および報告書の内容に関する釈明を求めています。開示請求の期限は2025年5月26日とされています。

1-4. なぜこのタイミングで反論?中居正広さん側の意図と今後の展開は?

第三者委員会の報告書公表から1ヶ月以上が経過した2025年5月12日というタイミングでの反論について、その意図をめぐり様々な憶測が飛び交っています。危機管理の専門家からは「あまりにも遅い」という指摘や、「さらなるバッシングを恐れてタイミングをずらしたのでは」といった見方がある一方で、弁護団の再編や反論内容の慎重な検討に時間を要した可能性も考えられます。

中居正広さん側は「中居氏の人権救済のため」と反論の目的を説明しており、報告書によって失われた名誉・社会的地位の回復を求める強い意志がうかがえます。今後の展開としては、第三者委員会からの回答や開示される情報次第では、法廷闘争に発展する可能性も否定できません。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「刑事司法に委ねて事実認定してもらった方がいい」との見解を示しています。

この反論に対し、ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長の石田健さんは、「現状ではどういう意図で、なぜこのタイミングで、最終的にどこに着地するかをイメージされているか、中居さん側が考えているか分からないので、今後の推移を見守る必要がある」とコメントしています。また、CBCの石塚元章特別解説委員は、中居正広さん側の「日本語から想起される暴力的なものはなかった」という反論に対し、「それを暴力と言う時代になっているんじゃ?」と、性暴力の認識の変化について疑問を呈しています。

2. 中居正広さん擁護派?によるデマ拡散:何が書かれたのか、理由はなぜ?

中居正広さん側の反論が報道された直後から、SNSを中心にWHOの性暴力の定義に関する情報が活発に議論されるようになりました。その中で特に注目されたのが、「WHOの性暴力の定義は2019年に変更され、より広範なものになった」という趣旨の書き込みです。このセクションでは、どのようなデマ情報が拡散されたのか、その具体的な内容と、なぜそのような情報が広まったのか、その背景や理由について考察します。

2-1. 「WHOの定義が2019年に変わった」というデマの内容とは?何が書かれた?

中居正広さん側の反論において、第三者委員会がWHOの広義な「性暴力」の定義を用いた点が問題視されたことを受け、一部のSNSユーザーの間で「WHOの性暴力の定義は2019年に変更されたものであり、それ以前の古い定義とは異なる」という情報が拡散されました。具体的には、以下のような内容のポストが見受けられました。

「WHOの定義が2019年に変わってるのに、今回わざわざ2002年の古い定義を採用するのはおかしい。2002年の古い定義では肩抱いても褒めすぎても性暴力になるそうです。2019年の定義だと性暴力に認定できなかったから。そこまでして第三者委員会が性暴力にしたかった目論みが透けて見える。あまりにも酷い」

このポストは、第三者委員会が意図的に古い定義を用いることで、中居正広さんを性暴力加害者として認定しようとした、という陰謀論的な主張を含んでいます。そして、2019年に新しい定義が存在し、そちらでは性暴力に該当しなかったかのような印象を与える内容となっています。

2-2. なぜデマが拡散?中居正広さん擁護と第三者委員会への不信感が理由か?

このようなデマ情報が拡散された背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 中居正広さんへの同情や擁護の感情: 中居正広さんのファンや、これまでの報道に疑問を感じていた人々が、中居正広さんを擁護したいという気持ちから、第三者委員会の報告書に疑義を唱える情報を積極的に受け入れ、拡散した可能性があります。

- 第三者委員会や報道への不信感: 第三者委員会の報告書の内容や、これまでのメディア報道のあり方に対して不信感を抱いていた人々が、委員会の信頼性を揺るがすような情報を求め、鵜呑みにしてしまった可能性があります。

- 情報の複雑さと専門性: WHOの定義や国際的な基準に関する議論は専門性が高く、一般の人が正確な情報を把握することが難しい側面があります。そのため、誤った情報や簡略化されすぎた情報が、あたかも真実であるかのように受け入れられやすかったのかもしれません。

- SNSの拡散力と匿名性: SNSは情報が瞬時に広範囲に拡散される特性を持っています。また、匿名で情報を発信できるため、不確かな情報や意図的なデマも広がりやすい環境にあります。

これらの要因が複合的に絡み合い、「WHOの定義が2019年に変わった」というデマ情報が、一部で急速に拡散される結果となったと考えられます。

2-3. デマ情報に対する専門家の意見や報道の反応は?

「WHOの定義が2019年に変わった」という情報に関しては、公的な機関や専門家からの明確な訂正や注意喚起は、提供された情報の中では直接的には確認できませんでした。しかし、多くの報道では、第三者委員会が引用したWHOの定義は、2002年の「世界の暴力と健康に関する報告書」に基づいていることが示唆されており、2019年に定義が根本的に変更されたという事実は報じられていません。

ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長の石田健さんは、WHOの定義について「誰かが思いつきで決めたのではなく、研究者やいろんな議論の積み重ねの中で社会の認識を反映してああいった定義が産まれている。なので、重い点ではある」とコメントしており、その定義の背景にある専門的な議論の積み重ねを指摘しています。これは、安易に定義が変更されたり、恣意的に古い定義が使われたりするものではないことを示唆しています。

デマ情報が拡散したこと自体が、現代社会における情報リテラシーの重要性や、専門的な情報を正確に伝えることの難しさを浮き彫りにしたと言えるでしょう。

3. WHOの性暴力の定義とは?:いつ、どこで決められたどんな内容?

中居正広さん側の反論や、それに伴うSNSでの議論の中で、WHO(世界保健機関)による「性暴力」の定義が大きな焦点となりました。この定義は、今回の問題に限らず、国際社会において性暴力という深刻な人権侵害を理解し、対策を講じる上で非常に重要な基準となっています。このセクションでは、WHOが定める性暴力の定義がいつ、どのような経緯で定められ、具体的にどのような内容を含んでいるのかを詳しく解説します。

3-1. WHOによる「性暴力」の基本的な定義内容:2002年の報告書が基準

WHOが提示する性暴力の定義は、2002年に発行された「World report on violence and health(世界の暴力と健康に関する報告書)」において明確に示されたものが、現在も基本的な枠組みとして国際的に広く参照されています。この報告書によると、性暴力は以下のように定義されています。

「いかなる個人による、被害者との関係や状況設定(例:自宅や職場)に関わらず、強制的な手段を用いて行われる、個人のセクシュアリティに向けられたあらゆる性的行為、性的行為を得ようとする試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。」

この定義の重要なポイントは以下の通りです。

- 行為の広範性: 物理的な暴力行為(レイプなど)だけでなく、性的行為の強要の試み、望まない性的な言葉や誘い、性的搾取(売春など)も含む、非常に広い範囲の行為を対象としています。

- 加害者と被害者の関係性を問わない: パートナー間、家族間、知人同士、見知らぬ他人間など、加害者と被害者の関係性を問わず適用されます。

- 発生場所を問わない: 家庭内、職場、学校、地域社会など、あらゆる場所で発生しうるものとしています。

- 「同意のなさ」が核心: 最も重要な要素は、被害者の自由な意思に基づかない、すなわち「同意のない」性的行為であるという点です。

3-2. 「強制力」の解釈:物理的暴力だけではない広範な意味とは?

WHOの定義において特筆すべきは、「強制力」の解釈の広さです。第三者委員会の報告書でも引用されているように、WHOの定義における「強制力」とは、以下のように説明されています。

「この定義における『強制力』とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない。」

これは、殴る蹴るといった直接的な物理的暴力(有形力)だけでなく、以下のような状況も「強制力」にあたると解釈されることを意味します。

- 心理的な威圧: 地位や権力関係を利用した圧力、恐怖心を与える言動、無視や孤立化など。

- ゆすり(恐喝): 何らかの弱みにつけ込んだり、秘密を暴露すると脅したりすること。

- その他の脅し: 身体的な危害を加えることを示唆する、経済的な不利益を与えることをほのめかすなど。

重要なのは、「その強制力の程度は問題とならない」という部分です。つまり、被害者が抵抗できないほどの強い強制力である必要はなく、被害者が自由な意思で同意できない状況を作り出すあらゆる形態のプレッシャーが「強制力」と見なされうるのです。この広範な「強制力」の解釈が、性暴力の認定範囲を大きく広げている要因の一つと言えます。

3-3. なぜWHOは広範な定義を?背景にある国際的な認識と議論の積み重ね

WHOがこのように広範な性暴力の定義を採用している背景には、長年にわたる国際的な議論と研究の積み重ね、そして性暴力被害の実態に対する認識の深化があります。

かつては、性暴力というと主にレイプのような物理的な暴行を伴うものと捉えられがちでした。しかし、研究が進むにつれて、物理的な暴力がなくとも、力関係の不均衡や心理的な圧迫によって、多くの人が意に沿わない性的行為を強いられている実態が明らかになってきました。

特に、職場や家庭など、日常的な人間関係の中で起こる性暴力は、巧妙な心理的圧力を伴うことが多く、被害者が「同意していない」と声を上げにくい状況に置かれがちです。WHOの定義は、こうした見過ごされやすかった多様な形態の性暴力を可視化し、それらが全て深刻な人権侵害であり、公衆衛生上の問題であるという国際的なコンセンサスを反映したものと言えます。

石田健さんが指摘するように、この定義は「誰かが思いつきで決めたのではなく、研究者やいろんな議論の積み重ねの中で社会の認識を反映してああいった定義が産まれている」のです。この定義は、被害者の視点に立ち、性暴力の被害をより広く捉えようとする国際社会の努力の表れと言えるでしょう。

4. WHOの性暴力の定義は2019年に変わったのは本当?:デマの真相を徹底解明

中居正広さんの反論をきっかけにSNSで拡散された「WHOの性暴力の定義は2019年に変わった」という情報。これが真実であれば、第三者委員会の報告書が古い定義に基づいているという批判も正当性を持つ可能性があります。しかし、この情報は本当に正しいのでしょうか?このセクションでは、この情報の真偽について、WHOの公式情報や関連資料を基に徹底的に調査し、デマの真相を明らかにします。

4-1. 2019年にWHOの性暴力定義は変更された?公式情報を徹底調査

結論から申し上げると、「WHOの性暴力の定義が2019年に根本的に変更された」という事実は、公表されている信頼性の高い情報からは確認できませんでした。

複数の情報源を調査した結果、以下の点が明らかになっています。

- WHOの公式文書における一貫性: WHOの公式ウェブサイト、発行されているファクトシートや報告書などを確認すると、性暴力の定義は、前述の通り2002年の「世界の暴力と健康に関する報告書」で示されたものが引き続き基本的な枠組みとして用いられています。2019年にこの定義が大幅に変更されたという公式なアナウンスや記述は見当たりません。

- 2019年の関連文書の位置づけ: 2019年には、WHOがUN Women(国連女性機関)などと共に「RESPECT women – a framework for preventing violence against women」という女性への暴力防止のための枠組みを発表しています。しかし、これは性暴力の「定義」そのものを変更するものではなく、暴力防止のための「戦略」や「アプローチ」に関する文書です。また、同じく2019年に発行されたWHOの証拠ブリーフ(WHO-RHR-19.16)においても、性暴力の定義は2002年のものと実質的に同一であることが確認されています。

- 最新情報でも定義は不変: 2024年3月25日に更新されたWHOの最新のファクトシートにおいても、性暴力の定義は2002年の定義を踏襲しており、過去に定義内容が変更された旨の記載はありません。

これらの調査結果から、「WHOの性暴力の定義が2019年に変わった」という情報は、少なくともWHOの公式な立場としては裏付けられないと言えます。

4-2. なぜ「2019年に定義変更」というデマが広まったのか?考えられる理由は?

では、なぜ「2019年に定義が変わった」という誤った情報が広まってしまったのでしょうか。いくつかの可能性が考えられます。

- ガイドライン更新の誤解: WHOは、性暴力への対応に関するガイドラインなどを定期的に更新しています。2019年にも関連する文書が発行されているため、その発行年をもって「定義が変更された」と誤解された可能性があります。しかし、これは既存の定義を基にした運用指針の更新であり、定義自体の根本的な変更ではありません。

- 他機関の定義変更との混同: 2019年前後に、アメリカ軍や一部の大学などが、組織内での「性暴力」や「性的暴行」の定義を見直した事例があります。これらの組織独自のルール変更が、WHOの国際的な定義変更と混同された可能性があります。しかし、これらはあくまで各組織の内部的な取り決めであり、WHOのグローバルな定義とは直接関係ありません。

- 意図的な情報操作の可能性: 特定の主張を正当化するため、あるいは議論を混乱させる目的で、意図的に誤った情報が流された可能性も否定できません。特に、議論が白熱している状況では、確認の甘い情報が拡散しやすい傾向にあります。

これらの要因が複合的に作用し、「2019年に定義変更」というデマ情報が生まれて広まったと考えられます。

4-3. 重要なのは「同意の有無」:定義の変遷よりも本質的な問題とは

WHOの性暴力定義が2019年に変更されたか否かという点は、今回の調査でデマである可能性が極めて高いことが明らかになりました。重要なのは、WHOの定義が一貫して「同意のない性的行為」を性暴力の核心と捉えている点です。

物理的な暴力の有無や、強制の程度の強弱に関わらず、相手の明確な同意なしに行われる性的行為は、広義の性暴力に該当しうるというのが、国際的な共通認識となっています。フジテレビの第三者委員会も、このWHOの定義に準拠して「性暴力」を認定したと説明しています。

中居正広さん側の反論は、この「性暴力」という言葉が持つ社会的なイメージと、WHOの広範な定義との間にギャップがあることを指摘するものであり、法的な解釈や事実認定の妥当性については、今後の議論や司法判断に委ねられることになるでしょう。

いずれにしても、性暴力に関する議論においては、定義の正確な理解と、何よりも被害者の視点に立った慎重な姿勢が求められます。不確かな情報に惑わされることなく、信頼できる情報源に基づいて冷静に事態を見守ることが重要です。

5. まとめ:中居正広さん反論とWHO性暴力定義2019年変更デマの真相

本記事では、元タレントの中居正広さん側の反論をきっかけに注目されたWHO(世界保健機関)の性暴力定義、特に「2019年に定義が変更された」という情報の真偽について徹底的に調査・解説しました。最後に、本記事で明らかになった点をまとめます。

- 中居正広さんの反論内容:

- 2025年5月12日、代理人弁護士を通じフジテレビ第三者委員会に反論。

- 主な反論点は、第三者委員会が用いたWHOの「性暴力」の定義が広義すぎること、そして「性暴力」という言葉の一般的なイメージとの乖離。

- 守秘義務解除の提案経緯やヒアリング内容の不反映についても主張。

- 目的は「中居氏の人権救済」。

- 「WHOの定義が2019年に変わった」というデマの拡散:

- 中居正広さんの反論報道後、SNSで「WHOの性暴力定義は2019年に変更された」という情報が拡散。

- 第三者委員会が古い定義を意図的に使用したとの陰謀論的な主張も。

- 拡散の背景には、中居正広さんへの擁護感情や第三者委員会への不信感、情報の専門性、SNSの特性などが考えられる。

- WHOの性暴力の正確な定義:

- 2002年の「世界の暴力と健康に関する報告書」で示された定義が基本。

- 「同意のない」性的行為全般を指し、物理的暴力の有無や強制力の程度を問わない広範なもの。

- 心理的威圧や脅しも「強制力」に含まれる。

- 長年の国際的な議論と研究の積み重ねを反映した定義。

- WHOの性暴力定義「2019年変更説」の真相:

- WHOの性暴力定義が2019年に根本的に変更されたという事実は確認できず、デマである可能性が極めて高い。

- WHOの公式情報では2002年の定義が継続して使用されている。

- 2019年の関連文書は、定義変更ではなく暴力防止戦略に関するものや、既存定義を踏襲した運用指針。

- ガイドライン更新の誤解や他機関の定義変更との混同、意図的な情報操作などがデマの原因として考えられる。

今回の件は、著名人の問題行動に関する議論が、専門的な国際基準の解釈や情報の真偽といった複雑な要素と絡み合い、社会に大きな混乱を生じさせる可能性を示しています。私たち一人ひとりが情報リテラシーを高め、信頼できる情報源に基づいて冷静に物事を判断することの重要性を改めて認識させられる出来事と言えるでしょう。

コメント