2024年末からその行方が分からなくなり、2025年4月末に神奈川県川崎市内で遺体となって発見された岡崎彩咲陽さん(当時20歳)。この痛ましい事件は、元交際相手であった白井秀征容疑者(27)が死体遺棄の容疑で逮捕されるという衝撃的な展開を迎えました。しかし、事件発生に至るまでの神奈川県警の対応について、岡崎さんのご遺族からは「なぜ娘を守ってくれなかったのか」という悲痛な叫びと強い批判の声が上がっており、警察側の「必要な措置は講じてきた」とする見解と真っ向から対立しています。この食い違いは何を意味するのでしょうか。

報道によれば、岡崎彩咲陽さんは行方不明になる直前まで、白井秀征容疑者からの執拗なストーカー被害を繰り返し訴え、警察にも複数回にわたり相談や通報をしていたとされています。なぜ、これほどまでに明確な危険信号がありながら、最悪の結末を防ぐことができなかったのでしょうか。神奈川県警の対応に問題はなかったのか、それとも法的な限界や、見過ごされたSOSがあったのでしょうか。多くの疑問がこの事件には渦巻いています。本記事では、2025年5月7日現在の報道されている情報、専門家の見解、そしてネット上に寄せられる様々な意見を基に、神奈川県警の対応が本当に「間違っていなかった」と言えるのか、擁護的な視点も踏まえつつ、事件の経緯、警察の具体的な対応、そしてその評価について、多角的に深く掘り下げて検証します。

この記事を通じて、以下の点がより明確になることを目指します。

- 岡崎彩咲陽さんストーカー殺人事件発生に至るまでの詳細な時系列と、神奈川県警が実際にどのような対応を行ったのか。

- 神奈川県警による公式発表の内容と、この深刻な事件に対する警察組織としての認識、そしてその背景にあるもの。

- 警察の対応を擁護する意見や、対応が困難であったとする見解、その具体的な根拠。

- なぜ警察の積極的な介入が難しかったとされるのか、その背景にある構造的な問題点や法的な限界。

- 白井秀征容疑者とはどのような人物だったのか、その経歴や性格、岡崎さんへの異常な執着の理由。

- この悲劇的な事件から私たちが学ぶべき教訓と、同様の事件の再発を防ぐために今後取り組むべき課題。

1. 岡崎彩咲陽さんストーカー殺人事件の経緯と神奈川県警の対応:詳細な時系列分析

岡崎彩咲陽さんが白井秀征容疑者からのストーカー被害を訴え始めてから、遺体という無残な姿で発見されるまでの経緯、そしてその間に行われた神奈川県警の対応は、非常に複雑な様相を呈しています。遺族や専門家からは警察の対応を疑問視する声が数多く上がっている一方で、警察側の主張や、対応の難しさを示唆する情報も一部報道されています。一体いつ、何があったのでしょうか。

ここでは、現在までに報道されている情報を時系列に沿って詳細に整理し、神奈川県警が具体的にどのような対応をとってきたのか、そしてなぜ事件への積極的な介入が困難だったとされるのか、その背景に迫ります。

1-1. 関係の始まりと最初の亀裂:岡崎彩咲陽さんと白井秀征容疑者、警察への初期相談 (2024年6月~11月)

岡崎彩咲陽さんと白井秀征容疑者の関係、そして警察への最初の相談は2024年の初夏頃から記録されています。当初は一般的な男女間のトラブルと見られた可能性もありますが、次第にその様相は深刻なものへと変化していきます。

- 2024年6月: 岡崎彩咲陽さんが、白井秀征容疑者との喧嘩を理由に警察へ通報。「帰りが遅くなったことでトラブルになった。別れようと思う」と当時の状況を説明したと報じられています。この通報を受け、警察は岡崎さんを一時的に祖母宅へ避難させる措置を講じました。

- 2024年7月: 警察がその後の状況を確認するため岡崎さんに連絡を取った際、岡崎さんは「白井容疑者とは別れて解決済みです」と説明したとされています。この説明を受け、警察はこの時点での対応を一旦終了した模様です。

- 2024年9月20日: 岡崎さんの父親から「娘が白井容疑者から暴力を受けている」と警察に通報。岡崎さん自身も、警察に対し「白井容疑者から殴られ、蹴られ、さらにはナイフのようなもので脅された」という衝撃的な内容の被害を訴え、被害届を提出しました。警察はこれを受理し、白井容疑者に対する事情聴取を行うなど、捜査を開始しました。この時点で、白井容疑者による悪質なストーカー行為やDV(ドメスティック・バイオレンス)の兆候が明確になったと言えるでしょう。

- 2024年10月29日: 事態は一転します。岡崎さんが警察署を訪れ、「実は大げさに話してしまった部分がある」などとして、提出していた被害届を自ら取り下げました。しかし、この取り下げの背景には、白井容疑者から「被害届を取り下げるか、それとも殺されるか、どちらがいいか選べ」といった趣旨の強い脅迫があったと、後に岡崎さんの弟が証言しています(情報源:サンシャインニュースの報道内容に基づく)。警察がこの脅迫の事実を当時どの程度把握し、対応に活かせたのかは現時点では不明です。また、最新情報の報道によれば、警察はこの時、岡崎さんと白井容疑者が復縁したものと判断したとされています。

- 2024年11月: 岡崎さんが再び白井容疑者から暴力を受けたと警察に通報。同月、岡崎さんの父親からも「娘が家に帰ってこない」という内容の連絡が警察に入りました(これは後に失踪届として扱われた可能性も指摘されています)。しかし、警察が状況を確認したところ、岡崎さんと白井容疑者は再び関係を修復し、同棲していることが判明したと報じられています。

この期間における神奈川県警の対応を客観的に見ると、通報を受けた際の現場臨場、被害者の避難支援、被害届の正式な受理、そして被疑者への事情聴取など、一連の警察活動は確かに実施されています。しかし、被害者である岡崎さん自身の意向が、被害届の取り下げや白井容疑者との復縁という形で変化したことが、警察によるより踏み込んだ介入を著しく困難にした側面は否定できません。警察側としては、「当事者間で一度は解決済みとされた」「その後復縁している」といった状況報告を受け、どこまで積極的に介入すべきか、その判断に苦慮した可能性が考えられます。ストーカーやDV被害の特性として、被害者が加害者の支配下に置かれ、本意ではない行動を取らされるケースも少なくないため、この点の見極めが極めて重要だったと言えるでしょう。

白井秀征容疑者とは一体何者?その経歴、性格、そして岡崎さんへの異常な執着の理由を追う

岡崎彩咲陽さんを死に至らしめたとされる白井秀征容疑者。一体どのような人物で、なぜこれほどまでに常軌を逸した執着を見せたのでしょうか。報道されている情報を元に、その人物像に迫ります。ただし、これらはあくまで断片的な情報であり、容疑者の人格や犯行動機を断定するものではありません。

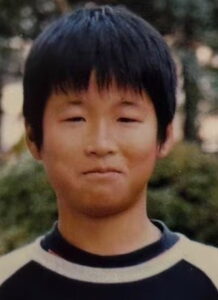

白井秀征容疑者の経歴については、いくつかの情報が報じられています。中学時代を知る人物の証言によれば、「彼はサッカー部でしたね。勉強よりやはり体を動かすのが好きなのかなという印象はありました。つるんでいた子たちは、やはり少しやんちゃな子たちという感じで、クラスの中でも目立ちたがり屋で、少し悪目立ちするようなイメージは昔からありましたね」と語られています(サンシャインニュースより)。この証言からは、活発である一方で、周囲との調和よりも自己主張を優先する傾向があった可能性がうかがえます。

また、約10年ほど前には鳶職に就いていた時期があったことも報じられています。当時の同僚は白井容疑者について、「大人しくて、なよなよしているような性格でしたが、悪いイメージはありませんでした」と語っており、中学時代の印象とは異なる一面も持ち合わせていたようです(サンシャインニュースより)。さらに、現在は職業不詳とされていますが、以前にはラッパーとして音楽活動をしていた時期もあったと伝えられています。これらの情報からは、白井容疑者が多面的、あるいは時期によって異なる貌(かお)を見せていた可能性が考えられます。

岡崎彩咲陽さんとの出会いは、2024年の初め頃とされています。岡崎さんがアルバイトをしていた飲食店に、白井容疑者が客として訪れたのが最初の接点だったと言います。報道によれば、2人はその日のうちに連絡先を交換するほど意気投合し、急速に関係を深め、2024年4月頃に交際を開始したとされています(サンシャインニュースより)。しかし、この交際は長くは続きませんでした。

交際開始からわずか1ヶ月後の2024年5月には関係が悪化し、ここから白井容疑者の岡崎さんに対する異常な執着とストーカー行為が始まったと見られています。知人の証言では、「最初は普通に付き合っていましたが、普通のカップルの喧嘩だなという感じでした」と当初の関係を振り返りつつ、関係悪化後の白井容疑者の変貌について語っています。2024年6月には、白井容疑者から逃れるために岡崎さんが祖母の家に避難しましたが、白井容疑者はその祖母の家にまで押しかけてきたとされています。その時の状況について知人は、「とにかく執着がすごくて。おばあちゃんの家に朝日ちゃんと泊まっていた時、白井容疑者が朝日ちゃんに何度も連絡をしてきて、朝日ちゃんは別れた後だったので無視していたんですが、それでもすごい勢いで電話が来て。そのうち家の所まで来て、ずっとドアをドンドン叩き続けていました。そういうこともありましたし、『許さない』といった趣旨の発言も繰り返していました」と生々しく証言しています(サンシャインニュースより)。これらの行動は、相手の意思を無視した自己中心的な支配欲の表れであり、ストーカー行為の典型的なパターンと言えるでしょう。

1-2. エスカレートするストーカー被害と岡崎彩咲陽さんのSOS:緊迫の2024年12月、警察は動いたのか?

岡崎彩咲陽さんと白井秀征容疑者の関係が再び決定的に悪化した2024年12月、岡崎さんからの警察への通報は切迫した状況を告げるかのように相次ぎます。この期間の警察の対応が、事件の行方を左右する重要な局面であった可能性も指摘されています。

- 12月9日~20日朝: この約10日間で、岡崎さんから神奈川県警に対して計9回もの通報が寄せられました。その内容は「家の周りをうろつかれた」「元交際相手(白井秀征容疑者)がうろうろしているので怖い。パトロールしてほしい」「自転車を盗まれた」など、具体的なストーカー被害を訴えるものであり、岡崎さんが感じていた恐怖と危険が伝わってきます。特に自転車盗難については、12月16日に被害届が正式に受理されています。

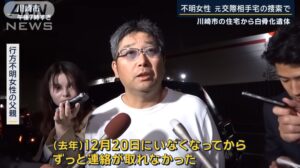

- 警察の対応と認識: これらの通報に対し、警察は岡崎さんの自宅周辺への警察官の派遣、パトロールの実施、そして「危ないので自宅にいるように」といった防犯指導を行ったと説明しています。しかし、この期間の通報について、神奈川県警は当初「岡崎さんに事実確認のため来署を促したが、断られた。警察に対応を望んでいないと判断した」「ストーカー被害の相談を受けたという認識はない」と発表しており、この認識が後に大きな批判を浴びることになります。最新情報の報道(サンシャインニュース)では、警察はいずれもストーカー事案ではなく、DVが疑われる事案として扱ったとされています。

- 12月12日の具体的な動き: 最新情報の報道(サンシャインニュース)によれば、この日、岡崎さんの祖母宅周辺で見慣れない男、白井秀征容疑者とみられる人物がうろついている姿を、岡崎さんと友人が動画で撮影していました。そのわずか4分後、岡崎さんは警察に「元交際相手が自宅周辺をうろうろしているので怖い」と通報しています。この通報に対し、警察は朝日さんの自宅周辺に警察官を派遣し、白井容疑者がいれば職務質問をすると説明したものの、実際には不審者の発見には至らず、警察の出動はこの1回のみだったと報じられています。元神奈川県警捜査一課長の鳴海啓道(なるみひろみち)さんは、この「うろつく」という行為自体がストーカー行為に該当し、警察がストーカーとして対応できる絶好のチャンスだったにも関わらず、なぜ対応しなかったのか理解に苦しむと厳しく指摘しています。「自宅の周りをうろついていて、こんなに危ない状況なのに、『警察署に来てください』などと言えるはずがありません」とも述べています。

- 12月20日 朝: 岡崎彩咲陽さんは、祖母宅から忽然と姿を消します。行方不明となる直前、午前7時10分には、警察署に電話をかけ「生活安全課の人はいますか」と担当者の在否を確認していたことが分かっています。職員が不在を伝えると、「またかけ直します」と返事があったといいます。これが、岡崎さんの声が確認された最後の連絡となりました。岡崎さんのお父さんは、この電話を「私からすれば、絶対にSOSだったと思っている」と語っています(サンシャインニュースより)。

- 12月22日: 岡崎さんの行方が分からなくなって2日後、異変に気づいた祖母が「孫が帰ってこない。自宅の窓ガラスが割られていて、元交際相手(白井秀征容疑者)が連れ去るために割ったのかもしれない」と110番通報しました。警察官が現場に駆けつけ状況を確認しましたが、遺族の主張によれば、この時警察官は「事件性はない」と話したとされています。警察は、割れたガラス片が屋外に多く散乱していたことなどから「室内から割った可能性がある」と祖母に説明し、まずは岡崎さんの安全確認を優先するとして白井容疑者の自宅へ向かいました。この時点では、割れた窓ガラスの指紋採取などの鑑識活動は行われず、実際に行われたのは年が明けた2025年1月7日に被害届が受理された後でした。

- 12月26日: 白井秀征容疑者に対する任意の事情聴取が行われ、この聴取で同容疑者は、12月12日から17日にかけて岡崎さんの自宅や勤務先の周辺をうろついていたというストーカー行為の一部を認めたと報じられています。

2024年12月に入り、岡崎さんからの通報は頻度も内容も明らかに深刻度を増していました。しかし、神奈川県警は「ストーカー被害相談としての認識はなかった」とし、白井容疑者への事情聴取も岡崎さんが行方不明になった後でした。この点について、NPO法人ヒューマニティの小早川明子理事は「警察官が被害者の元に出向くなど、積極的なコミュニケーションが取れたはず」「短期間に相次いだ通報をストーカー事案と認識していなかったのなら、危機感の有無を評価する以前の問題だ」と警察の対応を厳しく批判しています。一方で、警察側は「岡崎さんが来署を断った」「警察に対応を望んでいないと判断した」と主張しており、被害者本人との意思疎通や協力関係の構築が難航した可能性を示唆しています。窓ガラス破損の件についても、安全確認を優先した結果、初動での詳細な鑑識活動が遅れたと説明していますが、この判断が事件の早期解決を遠のかせた可能性も否定できません。

1-3. 行方不明後の捜査の長期化と事件発覚:なぜ発見まで4ヶ月もかかったのか? (2025年1月~4月)

岡崎彩咲陽さんが行方不明になった後、神奈川県警による捜査は主に生活安全部門が主体となって継続されましたが、その道のりは険しく、事件の全容解明までには多くの時間を要しました。なぜ早期の発見と解決が叶わなかったのでしょうか。

- 2024年12月~2025年3月: この期間、県警は白井秀征容疑者に対し、任意で計7回もの事情聴取を重ねました。しかし、白井容疑者は当初「(岡崎さんの行方は)知らない」などと関与を一貫して否定していたと報じられています。

- 2025年1月中旬: 白井容疑者の親族から警察に対し、「(白井容疑者が)事件に関与しているかもしれない」「(岡崎さんを)殺してしまったかもしれない」という極めて重要な情報提供(証言)がありました。県警はこの証言の裏付け捜査を進めましたが、残念ながら岡崎さんの発見には繋がりませんでした。

- 2025年1月24日: 行方不明時に岡崎さんのものとみられていた自転車が、白井容疑者の自宅近くで発見されました。警察は周辺の防犯カメラの映像などを確認しましたが、この時点で白井容疑者に対して自転車に関する直接的な聴取は行われなかったとされています。

- 2025年3月25日: 7回目となった任意の事情聴取で、白井容疑者の供述に変化が見られます。「12月20日午前6時頃、(岡崎さんの)勤務場所の近くに行ったが会えなかった」と、岡崎さんが行方不明になった当日の自身の行動について一部を語り始めました。また、ストーカー行為についても認める供述をしたと報じられています。

- 2025年4月: 白井秀征容疑者が捜査の最中にアメリカへ出国していたことが判明。この事態を受け、捜査の主体がこれまでの生活安全部門から、より強力な捜査権限を持つ捜査一課へと移管されました。

- 2025年4月30日: 神奈川県警は、ストーカー規制法違反の容疑で白井容疑者の自宅(神奈川県川崎市)を家宅捜索しました。その結果、床下の収納スペースに置かれていたバッグの中から、変わり果てた岡崎彩咲陽さんの遺体が発見されました。遺体は一部白骨化しており、捜査関係者の話では焼かれたような痕があったと報じられています。また、白井容疑者の自宅には燃えたような痕跡がなかったことから、別の場所で遺体を焼いた後、自宅に運んだ可能性も指摘されています(サンシャインニュースより)。

- 2025年5月2日・3日: 白井秀征容疑者がアメリカから帰国。空港で捜査員に任意同行を求められ、同月3日、死体遺棄の容疑で逮捕されました。逮捕当初は「間違いありません」と容疑を認める供述をしていましたが、その後は黙秘に近い状態になっていると報じられています(サンシャインニュース、2025年5月7日時点)。

岡崎さん行方不明後、警察は白井容疑者への聴取を繰り返し行い、さらには親族からの決定的な証言も得ていました。しかし、任意捜査には限界があり、決定的な物証の確保や、本人の自供がない限り、強制的な捜査(逮捕や令状に基づく家宅捜索)への移行は容易ではありません。報道によれば、警察は岡崎さん行方不明後、白井容疑者の自宅を3回確認に訪れたものの、いずれも令状がなかったため、白井容疑者から「そこはやめてほしい」と捜索を拒まれた部屋(後に遺体が発見された床下収納のある部屋)については確認できなかったとされています。この長期間にわたる捜査が生活安全部門主体であったことについて、ある県警幹部は「(白井容疑者の)危険性を過小評価したと批判されても仕方がない」と、結果として対応が後手に回った可能性を認めるような発言をしています。この「空白の4ヶ月」とも言える期間に、なぜもっと早く遺体を発見できなかったのか、多くの疑問が残ります。

2. 神奈川県警の公式発表と事件認識の謎:「ストーカー被害相談ではなかった」は本当か?食い違う主張の理由はどこに

岡崎彩咲陽さんストーカー殺人事件における神奈川県警の対応を巡っては、特に「警察がストーカー被害の相談として適切に認識し、対応していたのか否か」という点が最大の争点の一つとなっています。岡崎さんのご遺族は「娘は何度もストーカー被害を訴えていた」と涙ながらに主張していますが、それに対し警察は当初「ストーカー被害の相談を受けたという認識はない」と発表し、双方の認識に大きな食い違いが生じていることが明らかになりました。この認識の齟齬はなぜ生まれたのでしょうか。

ここでは、神奈川県警の公式発表の内容を整理し、警察がこの事件をどのように捉え、どのような判断基準で対応していた可能性が高いのかを、専門家の意見も交えながら深く考察します。なぜ、被害を訴える声が届かなかったのか、その理由を探ります。

2-1. 警察発表「ストーカー被害相談の認識なし」の真意と矛盾点:なぜ食い違うのか?その理由と背景を分析

神奈川県警は、岡崎彩咲陽さんが行方不明になる前の2024年12月9日から20日にかけて、岡崎さん本人から計9回もの通報があった事実は認めています。しかし、これらの通報や相談について、当初は「ストーカー被害の相談を受けたという認識はない」と説明しました。この発表に対し、岡崎さんのご遺族や、事件の経緯を知る支援者、そして多くの国民から「あれだけのSOSがありながらなぜだ」という強い反発と疑問の声が上がりました。

警察がこのような発表に至った背景には、いくつかの複合的な要因が考えられます。

- 相談内容の法的な解釈と性質: 岡崎さんからの通報には、「家の周りをうろつかれた」「自転車を盗まれた」といった具体的な被害の訴えが含まれていました。しかし一方で、岡崎さん自身が警察署への来訪を断ったり、「(白井容疑者に)警告などをしてほしくない」という意向を示したりしたと警察は説明しています。これらの状況から、警察は、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令といった法的な措置を直ちに講じることを前提とした正式な「ストーカー被害相談」とは判断せず、一般的な男女間のトラブルや生活安全に関わる相談として処理した可能性があります。

- 二人の関係性の複雑さと評価: 岡崎彩咲陽さんと白井秀征容疑者は、過去に暴行による被害届の提出とその後の取り下げ、そして別れと復縁を繰り返していた経緯があります。警察は、このような二転三転する関係性を、単純なストーカー事案としてではなく、「複雑な男女間のトラブル」「痴情のもつれ」と捉え、介入の度合いや方法を慎重に判断していた可能性が指摘されています。KSBニュースの報道によれば、警察はこれらの相談を「DV(ドメスティック・バイオレンス)が疑われる事案」として認識し、対応していたとの情報もあります。しかし、DVとストーカーは密接に関連し合うことが多く、どちらか一方の側面だけで評価することの危険性も専門家から指摘されています。

- ストーカー規制法の運用上の要件と限界: ストーカー規制法に基づいて警察が警告や禁止命令などの行政措置を行うためには、被害者からの申告や協力、そして「つきまとい等」行為の反復性や悪質性など、一定の法的要件を満たす必要があります。岡崎さん本人の明確な意思表示(例えば、加害者への警告を強く求めるなど)や、警察の捜査への全面的な協力が得られにくい状況下であった場合、警察がこれらの措置に踏み切れなかった、あるいは法的な要件を満たしていないと形式的に判断した可能性も考えられます。元神奈川県警捜査一課長の鳴海啓道さんは、警察が継続して捜査をするには、被害者側の承諾を得て「警告をしましょう」というところからスタートすることが一般的であり、被害者が「警告は困る」となると相談のみの扱いとなり、捜査の優先度が下がる傾向があると解説しています。

- 警察発表の矛盾とその意図: 警察は当初「ストーカー被害の相談を受けた認識はない」としていましたが、その一方で、後の報道(サンシャインニュース)では「岡崎さんから交際を巡るトラブルについて相談を受け、両者から事実確認を行った。さらにストーカー行為に発展する恐れがあるとして、容疑者(白井秀征容疑者)に注意したこともあった」とも発表しており、一見矛盾する内容となっています。この点について、かずさん(コメンテーター)は警察発表の矛盾を指摘し、鳴海啓道さんは「ことの経緯をずっと見てきた中で、これはストーカーに発展するかもしれないと未然に察知し、対応することが大事だったのではないでしょうか」と、初期段階での危険性評価の重要性を強調しています。

しかし、元神奈川県警捜査1課長で、現在はコメンテーターとしても活躍する鳴海達之氏は、12月に9回もの通報があったこと自体が「尋常ではない」と強く指摘し、警察はストーカー事案としての危機意識をより明確に持つべきだったと述べています。また、ジャーナリストの岸田雪子さんも、白井容疑者によるうろつき行為が具体的に確認されているような状況で、被害者である岡崎さんに警察署への来訪を促すのは危険であり、むしろ警察官が積極的に現場に向かい、状況を把握し、岡崎さんの安全を確保すべきだったと、警察の対応を批判しています。これらの専門家の意見は、警察の初期対応や状況判断のあり方に大きな疑問を投げかけています。

2-2. 認識の齟齬はなぜ生まれたのか?遺族が訴える「警察への不信感」とDV被害の特性という複雑な背景

岡崎彩咲陽さんのご遺族と神奈川県警の間で、「ストーカー被害相談」に関する認識が大きく食い違っている背景には、コミュニケーションの不足や、それぞれの立場からの状況解釈の違い、そして何よりもDVやストーカー被害が持つ特有の複雑さが影響していると考えられます。この認識の溝が、結果として取り返しのつかない悲劇へと繋がった可能性は否定できません。

- ご家族の視点と絶望: ご家族にとって、娘である岡崎さんが白井秀征容疑者から受けていた仕打ちは、紛れもない「ストーカー被害」であり、その恐怖と危険性を繰り返し警察に訴えていました。しかし、警察の対応が期待したものと異なり、十分な保護が得られないと感じた時、「事件性がないと言われた」「警察に放置された」という強い不信感と絶望感を募らせていったことは想像に難くありません。最新情報の報道(サンシャインニュース)では、遺族の一人が「そもそも私は、『ストーカーで捕まえてくれ』と何回も言っているんです。でも警察は、『被害を受けている本人がいないから、それはできない』とずっと言っていました。本当にどうしようもない。うちの娘はここで殺されたのと同じです」と、警察署に詰め寄り怒りを露わにする様子も報じられています。

- 警察の視点と判断の限界: 一方、警察の立場から見ると、過去の被害届の取り下げや岡崎さんと白井容疑者の復縁といった経緯、さらには岡崎さん自身が警察署への来訪を拒否したとされる状況などから、介入の必要性や緊急性の度合いを慎重に、あるいは過小に判断していた可能性があります。法的な手続きや証拠の明確性を重視するあまり、ご家族が肌で感じていた切迫した危険性との間に、大きな温度差が生じてしまったのかもしれません。

- 見過ごされた可能性のあるDV・ストーカー被害の特性: 関西テレビの加藤さゆり報道デスクや、数多くのDV・ストーカー事案に詳しい住田裕子弁護士が指摘するように、DVやストーカーの被害者は、加害者による精神的な支配や恐怖心から、本意ではないにも関わらず被害届を取り下げたり、加害者の意向に沿うような行動をとってしまったりすることが少なくありません。元神奈川県警捜査一課長の鳴海啓道(なるみひろみち)さんも、「背景にある暴力などに支配されてしまうと、『いえ、もう結構です』となってしまうことはあります」と、被害者が置かれる困難な心理状態を解説しています。警察がこの被害者の複雑な心理特性を十分に理解せず、岡崎さんの「被害届取り下げ」や「復縁」を額面通り「本人の自由意思」として受け止めてしまった場合、事態の深刻さを見誤り、適切な保護措置を講じる機会を逸してしまう危険性があります。

一部報道では、警察が岡崎さんと白井容疑者の関係を「別れと復縁の繰り返し」という側面を重視し、「複雑な恋愛トラブル」との認識を強めていた可能性が示唆されています。その結果として、岡崎さんやそのご家族が感じていた「ストーカー」としての生命の危険が伴う恐怖と、警察が初期に判断した「痴情のもつれを含む恋愛トラブル」としての対応レベルとの間に、埋めがたい致命的なギャップが生じ、悲劇を防ぐための適切かつ迅速な介入が行われなかったのではないか、という強い疑念が残ります。

神奈川県警は「必要な措置を講じてきた」と繰り返し主張していますが、ご遺族が「警察の言っていることは嘘ばかりだ」「組織的な隠蔽ではないか」とまで強く反発し、怒りを露わにしている現状を見ると、双方の認識と信頼関係には修復困難なほどの深い溝が存在していると言わざるを得ません。今後、警察はより詳細かつ透明性の高い対応記録を開示し、なぜ「ストーカー被害相談」として初期段階で明確に認識し、より踏み込んだ対応を取らなかったのか、その具体的な判断基準と経緯を社会全体が納得できるように説明する責任があるでしょう。

3. 神奈川県警の対応は本当に問題なかったのか?専門家と世論の批判、擁護的意見を徹底分析

岡崎彩咲陽さんのストーカー殺人事件における神奈川県警の一連の対応には、メディアや専門家、そして多くの国民から厳しい批判の声が集中しています。しかしその一方で、一部では警察の対応を擁護する声や、当時の状況下では対応が極めて困難であったとする事情を指摘する意見も見受けられます。ここでは、警察への批判的な意見と、擁護的な意見(あるいは対応の難しさを指摘する意見)を多角的に整理し、その論点を分析します。

3-1. 「なぜ救えなかったのか?」警察の不手際を問う厳しい声:危機意識と初動捜査の遅れ、その理由は?

神奈川県警の対応に対する批判は、主に以下の諸点に集約されています。これらの指摘は、結果として守られるべき命が失われたという重い事実に基づいています。

- 危機意識の著しい欠如: 岡崎彩咲陽さんから2024年12月の短期間に9回もの通報があり、その内容も「家の周りをうろつく」といった具体的なストーカー行為の訴えであったにも関わらず、警察が事態の深刻さを過小評価し、緊急性の高い事案として扱わなかったのではないかという痛烈な指摘です。元県警捜査一課長の鳴海達之氏やNPO法人ヒューマニティの小早川明子氏は、この点を特に強く批判しています。

- ストーカー事案としての認識不足と判断の甘さ: 「ストーカー被害相談の認識はなかった」という警察の初期発表に対し、「客観的に見て明白なストーカー行為が行われていたのに、なぜ警察はそう認識しなかったのか」という根本的な疑問の声が噴出しています。DVやストーカー被害者が置かれる複雑な心理状況や、加害者による支配構造への理解が不十分だったのではないか、という専門家からの指摘も後を絶ちません。

- 積極的な被害者保護措置の欠如: たとえ被害者である岡崎さんが警察署への来訪を拒んだとされる状況があったとしても、警察官が積極的に被害者の元へ出向いたり、一時保護やシェルターへの避難勧告といった、より実効性のある安全確保措置を検討・実行すべきだったという意見が多数あります。特に、岡崎さんが避難していた祖母宅の周辺にまで白井秀征容疑者が現れたとされる時点で、警察はより強力な介入を行うべきだったと、元神奈川県警捜査一課長の鳴海啓道(なるみひろみち)さんは指摘しています。「そもそも、『うろつく』という行為はストーカー行為に該当します。ですから、12月12日の午前4時頃でしたか、電話で通報があった時に、なぜストーカー行為として警察が取り合わなかったのか、私も理解に苦しみます。本当に佐藤先生がおっしゃる通り、チャンスだったのです。ストーカーとして対応できるチャンスが。その芽を摘んでしまったのだと私は思っています」と、対応の遅れが致命的だった可能性を示唆しています。

- 初動捜査の決定的な遅れ(窓ガラス破損事案): 岡崎彩咲陽さんが行方不明となった直後の12月22日、祖母宅の窓ガラスが割られているのが発見されたにも関わらず、警察が当初「室内から割られた可能性」に重きを置き、指紋採取などの詳細な鑑識活動を迅速に行わなかった点は、事件性の初期判断が甘かった、あるいは捜査が著しく遅れたとの強い批判があります。鳴海達之氏は「誘拐・逮捕監禁の可能性を考え、捜査一課を入れて捜査するのが普通だ」と述べ、初動捜査のあり方に疑問を呈しています。鳴海啓道さんも、この警察の対応を「おかしいと思います」と断じ、「事件性があるかないかに関わらず、家人が割ったのでないのなら、他人が割った可能性があるわけですから、『このままにしておいてください。明日の朝、明るくなったら鑑識を呼んで指紋などを全て取りますから、このままにしておいてくださいね』とお願いするのが普通だと思います。それをなぜやらなかったのか。まさに『事件性がない』と思っているからこそ、そういった手続きをしなかったのではないかと私は考えています」と厳しく分析しています。

- 任意捜査の限界露呈と捜査の長期化: 岡崎さん行方不明後、白井秀征容疑者への事情聴取は7回にも及び、さらには容疑者の親族から「(白井容疑者が)事件に関与しているかもしれない」という極めて重要な証言も得られていたにも関わらず、白井容疑者宅の家宅捜索と遺体の発見までには4ヶ月以上という長い時間を要しました。任意捜査には法的な限界があることは理解できるものの、より早期の段階で強制捜査(逮捕や令状に基づく捜索)へ移行するための判断や証拠収集ができなかったのか、という点が厳しく問われています。捜査の主体が長期間にわたり生活安全部門であったことも、結果としてより専門的な捜査や迅速な事態の打開を遅らせた可能性が指摘されています。

元神奈川県警刑事で現在は犯罪ジャーナリストとして活動する小川泰平氏は、この事件における警察の対応を「警察の大失態」「救える命だったのではないか」と断じており、ストーカーという言葉が生まれるきっかけとなった過去の桶川ストーカー殺人事件の教訓が活かされず、ストーカー規制法が制定された意味そのものが失われていると、警察組織の対応を厳しく糾弾しています。

3-2. 「対応は困難だった」警察擁護論と法的限界:被害者の言動と制度的課題とは何か?

一方で、神奈川県警の対応を一方的に批判するだけでなく、当時の対応が極めて困難であったとする擁護的な意見や、法制度上の限界を指摘する声も存在します。これらの意見は、主にインターネット上のコメントなどで散見され、以下のような点を根拠としています。

- 被害者側の言動の複雑性と警察の対応の難しさ: 岡崎彩咲陽さんが過去に被害届を取り下げたり、白井秀征容疑者と復縁したりを繰り返していたとされる事実は、警察の対応を非常に難しくした最大の要因の一つとして捉えられています。「被害者本人の意向が二転三転する中で、警察がどこまで積極的に介入すべきか、その判断は極めて難しい」「DVやストーカー被害の渦中にある当事者の行動は予測不可能であり、警察が痴話喧嘩と受け止めてしまう側面があったとしても仕方ない面がある」といった意見です。Yahoo!ニュースのコメント欄などでは、「家族と本人の意向が必ずしも一致していなかった可能性もある」「本人がDV加害者から心理的に離れたいという明確な意思を形成できない状態で、周囲が性急に物事を動かしすぎたのかもしれない」といった、被害者側の複雑な心理状況を推察する指摘も見られます。

- 被害者の協力が十分に得られなかった可能性: 神奈川県警が「(岡崎さんに)来署を促したが断られた」「警察に対応を望んでいないと判断した」などと説明している点から、「被害者側が警察からの指示や協力要請に十分に応じなかったのではないか」と推測する声も一部にあります。ただし、これはあくまで警察側の発表に基づく推測であり、被害者がなぜそのような対応を取ったのか(あるいは取らざるを得なかったのか)という背景事情の検証が不可欠です。

- 法的・制度的な捜査上の限界: 日本の現行法制度では、令状なしに個人の住居への立ち入りや強制的な捜索を行うことは原則としてできません。白井秀征容疑者が任意の事情聴取で一貫して関与を否定し、自宅内の特定場所への捜索を拒否したとされる状況では、警察が令状なしにそれ以上踏み込むことは法的に極めて困難です。「かもしれない」という親族からの曖昧な証言だけでは、裁判所から家宅捜索令状の発付を得ることは容易ではない場合もあります。元警視庁刑事の吉川祐二氏は、令状なしでの捜査の限界について繰り返し言及しており、警察の活動が法的な制約の中で行われていることを強調しています。鳴海啓道さんも、「どれだけ説得しても『無理です』となると、どうしても個人の意思が尊重される部分ですので、そこから先に踏み込んでいくことは、現実としてはなかなか難しいのが現状です」と、被害者の明確な協力意思がない場合の警察対応の難しさを指摘しています。

- 警察組織の人員不足や多忙という現実: 神奈川県警は、管轄する人口に対して警察官の数が他の都道府県警に比べて少ないという構造的な問題を抱えているとの指摘もあり、限られた人員と予算の中で膨大な数の事案に対応しなければならないという厳しい現実が、個々のストーカーやDV事案への十分かつ丁寧な対応を物理的に難しくしている可能性も考慮に入れるべきだという意見です。

- 家族側の行動に対する一部の疑問の声: 極めて少数ではありますが、一部のインターネット上のコメントなどでは、「なぜ家族はもっと早い段階で積極的に介入し、娘の安全を確保できなかったのか」「警察に抗議のエネルギーを向けるのであれば、その前に被害者を守るために家族としてもっとできることがあったのではないか」といった、ご家族側の対応に疑問を呈するような声も見られます。しかし、このような意見は被害者やその家族をさらに追い詰める可能性があり、慎重な取り扱いが必要です。

これらの意見は、神奈川県警の対応を一方的に断罪するのではなく、事件の背景に潜む複雑な事情や、警察組織が実際に直面していたであろう困難さ、そして法制度上の制約などを総合的に考慮すべきだという視点を提供しています。ただし、これらの擁護論や困難性の指摘が、結果として岡崎彩咲陽さんの尊い命が失われたという重大な事実を前にして、どこまで説得力を持ちうるのか、そして警察の対応に改善の余地が全くなかったのかについては、引き続き慎重かつ徹底的な検証が必要です。

4. なぜ警察は積極的に介入しなかったのか?対応を困難にした要因と擁護論の深層にあるもの、その理由を探る

岡崎彩咲陽さんのストーカー殺人事件では、「なぜ神奈川県警は、岡崎さんからの度重なるSOSに対し、もっと早い段階で、あるいはもっと強く積極的に介入しなかったのか」という点が、事件の真相を解明する上で最大の焦点の一つとなっています。多くの批判の声が上がる一方で、警察の対応が様々な要因によって極めて難しかったとする擁護的な見方や、その具体的な根拠も存在します。ここでは、警察が直面したであろう困難性と、擁護論の背景にある構造的な要因をさらに深く掘り下げます。

4-1. 介入を阻んだ壁:被害者の意思確認の難しさ、関係性の複雑性と証拠の壁、その実態とは

神奈川県警による事件への積極的な介入を著しく困難にしたと考えられる要因は、一つではなく複数存在します。これらが複雑に絡み合い、結果として対応の遅れや不備に繋がった可能性があります。

- 被害者の意向の変動と、その真意確認の極度の難しさ: 岡崎彩咲陽さんが過去に被害届を取り下げたり、白井秀征容疑者と復縁したりしたとされる経緯は、警察が対応方針を定める上で極めて大きな障害となった可能性があります。警察は「岡崎さんが来署を断った」「警察に対応を望んでいないと判断した」などと説明しており、被害者である岡崎さん本人からの明確かつ一貫した協力や意思表示を得ることが難しい状況であったことがうかがえます。前述の通り、DVやストーカーの被害者は、加害者からの報復を恐れたり、精神的に支配されたりすることで、本意ではない行動(被害の過小申告、加害者を庇う言動など)をとってしまう可能性が専門家から繰り返し指摘されています(住田裕子弁護士らの指摘)。警察がこの複雑な被害者心理をどこまで深く理解し、対応に活かすことができたのかが問われますが、形式的には被害者本人の意思が二転三転しているように見え、警察がより踏み込んだ介入をためらう一因となったことは十分に考えられます。

- 「痴話喧嘩」か「凶悪ストーカー」かの初期判断の致命的な誤り: 岡崎さんと白井容疑者の間で繰り返されたとされる別れと復縁の関係性は、警察にこの事案を「男女間の痴情のもつれ」「単なる痴話喧嘩の延長」と誤って判断させた可能性があります。一部報道では、捜査関係者が「初期の段階では、悪質なストーカー事案として認定することが難しかった」と話しているとの情報もあり、事件の潜在的な危険性や悪質性を正確に見極めることの難しさがあったことを示唆しています。ご家族が切実に訴える「ストーカー」としての生命の危険が伴う深刻さと、警察が初期に認識した可能性のある「複雑な恋愛トラブル」としての対応レベルとの間に、埋めがたい致命的なギャップが生じてしまった可能性があります。

- 情報不足と決定的な証拠の壁という現実: ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令、さらには逮捕や家宅捜索といったより強力な強制捜査を行うためには、その行為の悪質性や反復継続性、そして被害の状況を示す客観的かつ具体的な証拠が必要です。岡崎さんからの通報は多数あったものの、警察が通報時に現場で白井秀征容疑者のストーカー行為を現認できなかったり、岡崎さん自身からの詳細な供述や、恐怖を裏付ける具体的な証拠(録音、映像、詳細な記録など)の提出が十分でなかったりした場合、警察が法的な措置に踏み切るためのハードルは著しく高くなります。

実際に、Yahoo!ニュースのコメント欄などでは、「被害者が警察署に来なかったり、通報内容が二転三転したりするような状況では、警察も事件として立件するのが難しく、痴話ゲンカと受け止められても仕方がなかったのかもしれない」「被害者本人と家族の意向が必ずしも一致していなかったことが、警察の対応をより一層難しくしたのではないだろうか」といった、警察が直面した対応の難しさに一定の理解を示すような意見も見受けられます。

4-2. 擁護論が示す法的限界と警察の立場:任意捜査と令状主義の壁は厚いのか、その実情は

神奈川県警の対応を擁護する、あるいは一定の理解を示す意見の根拠としては、主に日本の法制度が定める捜査上の限界や、警察組織が置かれた立場に関するものが挙げられます。

- 任意捜査の法的な限界という高い壁: 日本の刑事手続においては、令状(裁判官が発する許可状)なしに個人の住居を強制的に捜索したり、身体を不当に拘束したりすることは、憲法及び刑事訴訟法により原則として固く禁じられています。岡崎彩咲陽さんが行方不明になった後、警察は白井秀征容疑者の自宅を訪れていますが、本人が捜索を拒否した特定の箇所(後に遺体が発見された床下収納など)については、任意捜査の範囲内ではそれ以上踏み込むことが不可能でした。「そこはやめてほしい」と被疑者に言われてしまえば、令状がない限り引き下がるしかなかったという状況は、まさに任意捜査の法的な限界を象徴的に示しています。元警視庁刑事の吉川祐二氏も、この令状なしでの捜査の限界について繰り返し言及しています。

- 令状請求の極めて高いハードルと司法的抑制: 家宅捜索などの強制捜査を行うために必要な令状を裁判所に請求するには、単なる疑いや可能性だけでは不十分であり、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる客観的かつ具体的な嫌疑の根拠(証拠)を警察が示し、裁判官を納得させる必要があります。「親族が『(被疑者が事件に)関与したかもしれない』と話している」というだけでは、直ちに令状が発付されるとは限りません。証拠が不十分なまま無理に強制捜査を行い、もし何も発見できなかった場合には、警察は不当な捜査として社会的な批判を浴びるリスクも負うことになります。

- ストーカー規制法の運用上の課題と実効性: ストーカー規制法は、ストーカー行為を処罰し被害者を保護するための画期的な法律ではありますが、その運用にあたっては、警告や禁止命令を出すために一定の手続きと時間が必要です。被害者本人からの明確な協力(申告や証拠提供など)が得られにくい場合や、加害者の行為が巧妙で証拠を掴みにくい場合には、これらの措置を迅速かつ効果的に行うことが難しいという側面も指摘されています。

- 「結果論」からの批判に対する警察内部からの反論: 「結果的に岡崎彩咲陽さんが亡くなるという最悪の事態が発生したのだから、それ以前の警察の対応は全て間違っていた」という批判に対し、「事件発生当時の限られた状況や情報、そして法的な制約の中で、警察は可能な範囲で最大限の対応をしていた」という反論も、警察内部からは成り立ち得るかもしれません。神奈川県警の幹部が「必要な措置は講じてきた」と繰り返し主張する背景には、こうした組織としての認識や立場があると考えられます。

インターネット上のコメントでは、「この家族のこれまでの行動や言動に、警察も次第に手を焼くようになり、最終的には真剣に相手にされなくなってしまったのではないか」「警察も色々と動いてはいたようだが、岡崎さんが実際に行方不明になってしまってからでは、もう手遅れだったということなのだろう」といった、警察側の事情や対応の難しさをある程度推察するような声も散見されます。

これらの要因を総合的に考慮すると、神奈川県警の対応は、単なる職務怠慢や組織としての無能さとして一面的に片付けられない、極めて複雑な背景と深刻な困難さを抱えていたと言えるかもしれません。ただし、それが岡崎彩咲陽さんの尊い命を守れなかったことへの免罪符には決してなりえず、警察の対応プロセス全体における問題点の徹底的な洗い出しと、具体的な改善策の実施は絶対に不可欠です。擁護論の根拠として挙げられる点についても、果たしてそれが当時の状況下で本当に最善の対応だったのか、他に取るべき手段や改善の余地は全くなかったのか、という厳しい視点での検証が今後も継続して求められます。

5. 総括:岡崎彩咲陽さん事件から学ぶべき教訓と今後のストーカー・DV対策への課題、二度と悲劇を繰り返さないために

2025年5月7日現在、岡崎彩咲陽さんのストーカー殺人事件における神奈川県警の対応は、依然として多くの批判と疑問の声に晒されると同時に、その対応の背景にあったであろう困難さや法制度上の限界も指摘されています。「警察の対応は本当に間違っていなかったのか」という問いに対し、擁護的な視点も含めてこれまでの情報を総合的に考えると、以下の点が本事件のまとめとして明確になります。

- 神奈川県警の対応経緯の概要: 岡崎彩咲陽さんからの複数回にわたる通報や相談に対し、警察は避難支援、被害届の受理(ただし後に取り下げ)、白井秀征容疑者への事情聴取、自宅周辺のパトロール、口頭での注意といった一連の対応を行っていたことは事実として確認されています。しかし、被害者である岡崎さん本人の意向が変化したとされる状況(白井容疑者との復縁、警察署への来署拒否など)や、二人の関係性の複雑さ、そしてDV・ストーカー被害の特性への理解不足から、警察がストーカー事案としての危険性を十分に認識し、より積極的かつ踏み込んだ介入(例えば、強制力のある措置や継続的な手厚い保護)には至らなかった可能性が高いと考えられます。

- 埋まらなかった認識の齟齬とその影響: 岡崎さんのご遺族が「娘は悪質なストーカー被害に遭っており、命の危険を感じていた」としてその深刻さを繰り返し訴えていた一方で、神奈川県警は当初「ストーカー被害の相談を受けたという明確な認識はなかった」、あるいは「DVが疑われる事案」「複雑な恋愛関係のもつれ」として初期に認識していた可能性があり、この致命的な認識のギャップが、結果として対応の遅れや不備に繋がり、最悪の事態を招いた一因であると厳しく指摘されています。

- 擁護論と対応困難性の根拠、そしてその限界: 警察の対応を擁護する視点からは、被害者側の言動の複雑性や、警察への協力が十分に得られなかったとされる状況、さらには任意捜査や令状主義といった現行法制度上の厳格な限界、そして警察組織の人員不足といった構造的な問題などが、対応を著しく困難にした要因として挙げられています。「当時の限られた状況下では最善を尽くしていた」「結果論だけで警察を批判するのは酷だ」といった意見も見られますが、これらの主張が事件の悲劇的な結果を正当化するものではないことは明らかです。

- 明確に批判されるべき警察対応の問題点: その一方で、短期間に9回も繰り返された岡崎さんからの通報に対する危機意識の著しい欠如、ストーカーやDV被害者が置かれる特有の心理状況や支配関係への理解不足、岡崎さん行方不明直後の窓ガラス破損事案における初動対応の決定的な遅れ、そして行方不明後の捜査の長期化と情報共有のあり方など、神奈川県警の対応には改善すべき点や検証されるべき疑問点が数多く指摘されています。「あの時、適切に対応していれば救える命だったのではないか」という専門家や遺族からの痛切な批判は、警察組織全体が真摯に、そして重く受け止める必要があります。

- 今後のストーカー・DV対策への喫緊の課題: このような悲劇を二度と繰り返さないためには、ストーカー・DV事案における警察の初期対応プロセスの抜本的な見直し、被害者の意思確認の方法(特に脅迫や支配下にある可能性を考慮した慎重なアプローチ)、関連機関(福祉、医療、民間シェルター等)とのより緊密な連携強化、そして現行法の運用改善や新たな法整備も含めた法的・制度的な課題の検討が急務です。特に、被害届が取り下げられたり、被害者が加害者と復縁したりした場合であっても、その背景に潜む可能性のある脅迫や精神的支配関係の有無を徹底的に調査し、警察がより慎重かつ積極的に関与を継続できるような新たな仕組み作りが強く求められます。元神奈川県警捜査一課長の鳴海啓道(なるみひろみち)さんは、この事件について「2年前にも同様の事件があり、現在の人身安全対策課というところが中心となって特化した組織で運用しているのですが、実は12年前にその前身となる組織を私たちが作りました。その理由は、このような事件を二度と起こさないためです。それがまた起きてしまったということで、なぜこのような事件が再び起きたのかをよく検証し、今後同様のことがないよう、もっと他にできることがあったのではないかということを考えていかなければいけないと思います」と、再発防止への強い決意と徹底検証の必要性を訴えています。

神奈川県警は、岡崎彩咲陽さん事件における一連の対応について「今後の捜査の進展の中で詳細を解明し、確認をしていきたい」とのコメントを発表していますが、2025年5月7日現在、ご遺族に対する明確な謝罪の言葉は聞かれていません。このあまりにも痛ましい事件を社会全体の教訓とし、同様の悲劇が二度と繰り返されることのないよう、警察組織全体が一丸となって真摯な原因究明と具体的な改善策の立案・実行に取り組むことが不可欠です。そして何よりも、私たち一人ひとりが、身近に潜むストーカーやDVといった深刻な問題に対し、より一層の関心を持ち、情報リテラシーを高め、困難な状況にある被害者に温かく寄り添い、支援の手を差し伸べることができる社会を築いていく努力が、今まさに求められています。

コメント